山口 絢 講師(2023年3月当時)

祖父母の体験がきっかけで、現在の研究者の道へ

私の専門は「法社会学」です。法律が社会の中で実際にどのように運用され、どのような働きをしているかといった、法と社会に関わる現象について、理論的に検討したり、事例、アンケートやインタビュー等の調査をもとに研究する学問です。

例えば相続について考えても、法専門家に相談する人・しない人、遺言書を書く人・書かない人など、社会での法律の使われ方や対応の仕方はさまざまです。そこで、経済状況、家族状況、制度や手続きの複雑さ、法専門家とのコネクションの有無など考えられる要因を調査して、なぜこういった現象が起こるのかを解明していくのが、「法社会学」です。

私は、法社会学の中でも、高齢者の司法へのアクセスにスポットを当てて研究してきました。きっかけは、大学の法学部で学んでいた時に、祖父母が法律問題を抱えたことです。祖父母は弁護士に相談をしたことがなく、祖父にいたっては病気で判断力が低下していたこともあり、自分たちで問題を解決するのが困難でした。手助けするには、どのような法的手段をとればよいか文献などで調べましたが、その過程で感じたのが「現在の法システムは高齢者にとって利用しやすいものになっているか」という疑問でした。当時に比べると高齢者に対する法的支援は改善されています。しかし法システムにアクセスできず、法的支援を受けることができない高齢者がいまなお存在することは否定できません。制度改善へ向けて適切な提言ができるように、日々研究に励んでいます。

高齢期に直面する法的課題

2022年現在、日本の65歳以上の高齢者人口は、総人口のおよそ3割で、世界で最も高い割合です。それに伴って高齢者の単独世帯も2019年には700万世帯を超え、認知症に罹患している高齢者数も、2012年時点で460万人以上と言われています。

このように高齢化が進んでいますが、高齢になると身体能力・判断力の低下や家族関係の複雑化などが原因で、法律に関わる問題が生じることがあります。たとえば、高齢者は、消費者被害、介護、相続、成年後見などの問題を抱えることがあります。高齢者自身でこのような問題を解決できない場合、周囲からはどのような支援を受けられるのでしょうか。高齢者を取り巻く法的支援の現状について調査しました。

高齢者と法的支援ネットワークとをつなぐ民生・児童委員

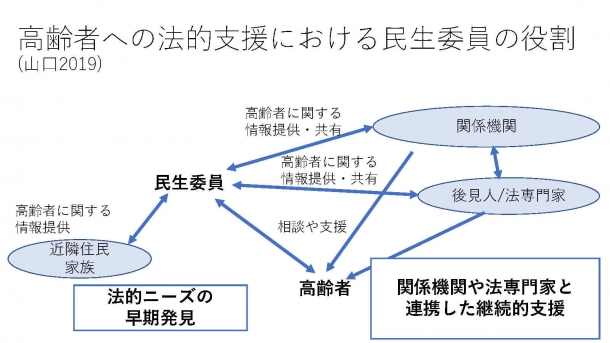

まず、首都圏のある地方自治体の民生・児童委員(以下、民生委員)を対象に、高齢者に対してどのような支援を行っているかアンケート調査とインタビュー調査を行いました。民生委員とは、自身が住む地域の高齢者や障がいがある人、子育て中の人などの福祉や生活全般に関する相談に乗り、情報を提供し、必要に応じて役所や関係機関につなぐ人たちです。町内会やPTAなど地域の組織で長年活躍してきた人が推薦されることが多く、厚生労働大臣が委嘱します。調査からは、民生委員は高齢者への法的支援において大きく2つの役割を果たしていることが分かりました(図1)。

図1.法的支援において民生委員が果たす役割をまとめた図。

出典:参考文献2より

1つ目の役割は、問題を抱え支援が必要な高齢者を早い段階で発見することです。民生委員は担当する高齢者の自宅を訪問したり、電話をして話を聞いたり、高齢者の家族、隣人と接することが多いからです。

2つ目は、得た情報を、必要に応じて担当機関と適切に共有し、支援につないで、その後も継続して見守り続けるという役割です。例えば、ある一人暮らしの高齢者が成年後見制度を利用開始したあと、後見人からの問い合わせに応じて、施設に持参する衣服のアドバイスをした例もありました。

高齢者に対する法的支援ネットワークの現状

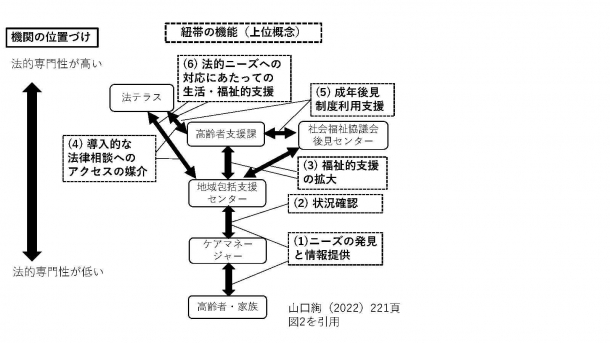

調査の次の段階では、首都圏のある地方自治体の高齢者支援課と生活福祉課、地域包括支援センター、社会福祉協議会、居宅介護支援事業所のケアマネージャー、法テラス(国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所、正式名称は日本司法支援センター)のスタッフ弁護士へのインタビュー調査を行いました(図2)。

図2.上にいくほど法的な専門性が高い機関であり、同時に支援対象の範囲が広くなり、自治体全域に及ぶこともある。この軸はあくまで「法的」専門性であり、たとえばケアマネージャーは法的専門性は高くないが、介護保険に関する専門性が高く、地域密着性も高い。矢印は各機関が相互に連携していることを表している。

出典:参考文献3より

地域包括支援センターは、高齢者に関する総合的な相談窓口の役割を果たし、高齢者に対する法的支援ネットワークの中心的な存在に位置付けられます。地方自治体の高齢者支援課は、地域包括支援センターでは対処が難しい困難な問題などを扱います。社会福祉協議会は、成年後見制度の利用支援や福祉サービスなどを行っています。ケアマネージャーは、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるようにケアプランを立てたり、サービス事業者との調整を行ったりします。法テラスのスタッフ弁護士は法的な問題の相談に乗ります。このように、機関によって法の専門性や高齢者に対する支援内容は異なりますが、図2の矢印のように機関が相互に連携して、適切な支援を提供する機関へつなげる仕組みになっています。

以上の2つの調査から、高齢者が問題を抱えて、どこに相談すればいいか分からない場合でも、民生委員や各種の行政・福祉関係機関と一つでもつながることができれば、そこから適切な支援まで導かれるネットワークが構築されていることが分かりました。

問題点と今後の研究

しかし、支援ネットワークにおける課題も少なくありません。例えば、公的機関は土日や休日、早朝や深夜などは高齢者の問題に対応することはなかなか難しいと思われます。そんな時に、現状では、身近な存在である民生委員がよりどころになっているケースも少なくないと考えられますが、民生委員への負担が大きいのは明らかです。また、弁護士など法の専門家が高齢者の問題に関わる場合には、社会福祉やソーシャルネットワークの知識も必要になりますし、多職種連携におけるコミュニケーションの課題もあります。そして根本的な問題として、判断能力の低下等により周囲に問題を抱えていることを率直に伝えることができなかったり、高齢者自身が支援を介入と捉えて拒否する場合もあります。

こういった問題への解決策をすぐに提示することは難しいですが、1つのアプローチとして、高齢者の自律や尊厳を尊重するため、判断能力が低下する前にあらかじめ任意後見人を決めたり、遺言書を作成するなどの意思表示やそれに対する支援が重要だと、私は考えています。そこで、今後はそういった準備行動に主眼を置いて、研究を進めていきたいと思っています。

【参考文献】

- 内閣府『高齢社会白書(令和4年版,平成29年版)』

- 山口絢(2019)「高齢者への法的支援における民生委員の機能に関する研究ー混合研究法アプローチを用いてー」法社会学85号209-241頁.

- 山口絢(2022)「高齢者への法的支援に向けた地域の支援ネットワークの実態と機能に関する事例研究」立教法学105号208-240頁.

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School