新所長・副所長紹介

2022年9月より、当研究所の所長・副所長に以下の2名が就任し、新体制でのスタートを切りました。

所長 赤尾 健一 (社会科学総合学術院 教授)

副所長 所 千晴(理工学術院 教授)

当研究所は、既存の学術院に属さない独立した研究所として2006年9月に設立されて以来、次世代を担う研究者が、人文科学、社会科学、自然科学といった従来の分野にとらわれず幅広いテーマにわたって創造的・先進的な研究に取り組む機関として活動してきました。新たな体制のもと、引き続き若手研究者の切磋琢磨と学内教員との協働の機会の提供、海外研究者の受け入れ、学際的研究プロジェクトの推進等に取り組みます。

赤尾所長挨拶

2006年の設立以来、世界水準の研究活動を積み重ねてきた高等研究所は、自然科学、社会科学、そして人文科学の幅広い領域から、世界各国の将来有望な若手研究者を結集し育成し続けています。研究者公募の選考過程を常に高いレベルに保つことができているのは、国内外の若手の研究者にとって魅力的な環境として広く認知されていることの証左です。私の所長としての使命は、これまで築いてきた自由闊達で国際的・学際的な本研究所の伝統をさらに発展させ、次代を担う研究者を育成することです。本学内で展開される先進的な研究プロジェクトやSGU事業、カーボンニュートラル宣言を踏まえつつ、研究者の学内外の交流を促進していければと考えています。

2006年の設立以来、世界水準の研究活動を積み重ねてきた高等研究所は、自然科学、社会科学、そして人文科学の幅広い領域から、世界各国の将来有望な若手研究者を結集し育成し続けています。研究者公募の選考過程を常に高いレベルに保つことができているのは、国内外の若手の研究者にとって魅力的な環境として広く認知されていることの証左です。私の所長としての使命は、これまで築いてきた自由闊達で国際的・学際的な本研究所の伝統をさらに発展させ、次代を担う研究者を育成することです。本学内で展開される先進的な研究プロジェクトやSGU事業、カーボンニュートラル宣言を踏まえつつ、研究者の学内外の交流を促進していければと考えています。

副所長の所先生、山本先生と協力しながら、高等研究所が引き続き世界中の優秀な研究者にとって魅力ある環境であり続けられるよう、日々努めてまいります。

所副所長挨拶

近年、多様な科学技術の発展が急激に進んでいます。これらの技術は、現在の社会が抱えている多様な問題の解決の糸口となるものです。例えば、気候変動や環境汚染といった環境問題は、広く関心が高い社会的課題の1つです。これらの社会課題を解決するための科学技術の社会実装には、その技術インパクトだけでなく、経済への影響、倫理への配慮、そして法や政策の設計など、多様な人文社会系分野との連携が不可欠になります。当研究所は、理工系、社会科学系、人文系という、多様な分野における先端研究者が集まり、各自の研究を極めつつも深い相互交流をおこなっています。このような視点から、異領域が相互に理解し融合することで、新しいイノベーションが生まれる場を提供できるよう尽力してまいります。

活動紹介

1. 特集 15周年記念シンポジウム(2022年12月12日~13日)

2022年12月12日(月)~13日(火)の2日間にわたり、早稲田大学高等研究所の15周年を記念する国際シンポジウム「不確実な時代のウェルビーイングとは」を開催しました。

当シンポジウムにおいては連携機関である独コンスタンツ大学高等研究所、名古屋大学高等研究院のご協力のもと、「ウェルビーイング」をテーマに、エネルギー問題、インクルーシブ社会など具体的なトピックについてラウンドテーブル形式のディスカッションを実施しました。自然科学、社会科学、人文科学とさまざまな研究領域の第一線で活躍する研究者をお招きするとともに、高等研究所に所属する現役研究者や所友(卒業生)、大学院生を交えてそれぞれの視座から話題提供を行いました。

ラウンドテーブルは、研究領域が全く異なる研究者同士がシンポジウムのテーマを自身の研究分野と結び付けて掘り下げるという挑戦的なものでした。各セッションごとに事前に意見交換を行い、どのようにトピックにアプローチするかを話し合うなど登壇者全員で綿密な準備を重ねたことが、独創的で意義深い話題提供につながりました。各テーマはハイレベルで充実した議論へと昇華され、学際的・国際的研究のトップランナーである高等研究所らしく、実り多い2日間となりました。

当日は早稲田大学キャンパス内小野記念講堂での聴講に加え、Zoomオンライン配信を行いました。現地参加・オンライン視聴合計で265人の方にご参加いただき、大盛況のうちに閉幕しました。

当日の様子は、近日中に開催報告ページならびに早稲田大学高等研究所オンラインアーカイブス(YouTubeチャンネル)にて公開予定です。

2. 角井先生の論文がプレスリリース掲載

早稲田大学高等研究所の角井 康貢講師らによる国際研究グループは、酵母細胞・ヒト培養細胞の分裂期染色体の構造を比較することで、生物種ごとのゲノムDNAの長さに応じて分裂期染色体を形作る共通のしくみを発見しました。本研究成果は、米国のCell Press社が発行する『Cell Report』に2022年12月6日(火)午前11時(米国東部時間)に掲載されました。最新の研究についてご紹介します。

「染色体の形を作るための生命に共通するしくみ」角井 康貢 講師

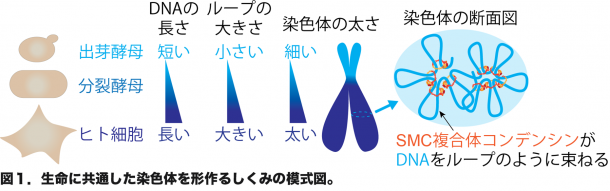

細胞は、染色体※1を利用して自分の設計図である遺伝情報を受け継ぎます。染色体は、とても長い紐のようなゲノムDNA※2が複雑に折り畳まれた構造物として知られていますが、その形をコントロールするしくみは不明でした。今回、角井講師らは、酵母とヒトの細胞を対象として染色体の構造を詳しく調べることで、ゲノムDNAの長さに応じたループサイズの制御が、染色体を形作る共通のしくみであることを発見しました(図1)。

(1) これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)

1つの細胞が2つに分裂する時に、structural maintenance of chromosomes (SMC) 複合体コンデンシン※3がゲノムDNAをループのように束ねて、染色体を形作ります。染色体の形がおかしくなると、細胞はゲノムDNAをきちんと受け継ぐことができず、結果として異常な細胞(がん細胞など)が生み出されます。染色体は、ヒトだけでなく酵母細胞などの単細胞生物にも存在しています。そのため、染色体を形作るしくみは生命全般に共通していると考えられていますが、その全体像は明らかとなってはいませんでした。

(2) 今回の研究で新たに明らかになったこと

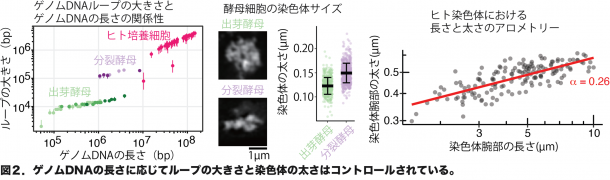

生命が染色体を形作るための共通のしくみを解き明かすために、ゲノムDNAの長さが違う3種類の生物(出芽酵母、分裂酵母、ヒト細胞)の染色体構造をHi-C法※4を利用して調べました。その結果、短いゲノムDNAを持つ出芽酵母は、ゲノムDNAが小さなループを形成していました(図2、左)。これに対して、より長いゲノムDNAを持つ分裂酵母やヒト細胞は、ゲノムDNAがより大きなループを作っていることがわかりました。このように、ゲノムDNAが長くなるほどゲノムDNAの作るループ構造が大きくなるという事実は、ゲノムDNAの長さによるループサイズの制御が染色体を形作る生命に共通したしくみの一部であることを示しています。

DNAループの大きさと染色体の形を結びつけるために、ナノメートルサイズの極めて微細な構造を見ることができる超高解像度蛍光顕微鏡※5を用いて、染色体の太さを精密に計測しました。すると、大きなDNAループを持つ分裂酵母の染色体は、小さなDNAループをもつ出芽酵母の染色体よりも太いことがわかりました(図2、中)。さらに、ヒト細胞の染色体サイズを計測した結果、ゲノムDNAの長さに応じて染色体が太くなるという冪(べき)乗則の関係性(アロメトリー)を新たに発見しました(図2、右)。

また、ゲノムDNAのループ構造をコントロールするSMC複合体コンデンシンと染色体の太さの関係性を調べたところ、細い染色体の出芽酵母では、太い染色体の分裂酵母やヒト細胞と比べて、SMC複合体コンデンシンが密集してゲノムDNA上に存在していることがわかりました。すなわち、SMC複合体コンデンシンの密集度合いがゲノムDNAのループの大きさと染色体の太さをコントロールしていると考えられます。

このように、本研究は酵母とヒトの染色体を詳しく調べることで、染色体の太さがゲノムDNAの長さに応じたループの大きさによってコントロールされることを明らかにしました。そして、異なるゲノムDNAの長さを持つ生物が染色体を形作る共通のしくみの全容解明に、さらに一歩近づきました。

(3) 今後について

19世紀末にヴァルター・フレミングが染色体を初めて観察してから、130年以上が経ったにも関わらず、染色体の内部で繊維状のゲノムDNAがどのような構造となっているかの全体像は不明です。本研究で発見したゲノムDNAの長さによるループサイズのコントロールは、様々な生物で共通する「染色体を形作るしくみ」の全体像を解き明かす足がかりとなると期待されます。さらに、SMC複合体コンデンシンの密度や染色体の太さ・長さのアロメトリーの更なる解析を通じて、ゲノムDNAの進化についても新たな知見が得られると考えています。

遺伝情報を細胞から細胞へと受け継ぐ実働部隊である染色体の構造異常は、がん化した細胞だけでなく、高齢女性から採取した卵子でも見られることが報告されており、不妊との強い繋がりがあります。染色体の形をコントロールするしくみを解き明かすことで、高齢不妊の根本原因の探究、および生殖医療への将来的な貢献を見込んでいます。

(4) 用語解説

※1 染色体

ここでは細胞が分裂する際に、ゲノムDNAがコンパクトに折り畳まれて凝縮し、Xの形をした構造(分裂期染色体)のこと。

※2 ゲノムDNA

アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4つの塩基が繋がった配列のこと。A,T,G,Cの4塩基の組み合わせを利用して、生命は遺伝情報を保存し、次世代へと受け継ぐ。

※3 structural maintenance of chromosomes (SMC) 複合体コンデンシン

大腸菌などの原核生物から、ヒトなどの高等真核生物まで共通して存在しているリングの形をしたタンパク質複合体。細胞の中でゲノムDNAをループのように束ねて、染色体を形作る役割を担う。

※4 Hi-C法

Hi-C法(high – throughput chromosome conformation capture:染色体立体配座捕捉法)は、細胞の中のゲノムDNAの構造を調べる実験手法の1つ。次世代シークエンサーを使ってゲノムDNAの配列を読み取り、ゲノムDNAが空間的に近接している領域を決定することで、ゲノムDNAの構造を明らかにできる。

※5 超高解像度蛍光顕微鏡

一般的な光学顕微鏡(蛍光顕微鏡)は、使用する光の波長に応じて、小さな構造物の見え方(解像度)に限界がある。超高解像度蛍光顕微鏡は、その限界を超えて、ナノメートルの大きさのより微細な構造を見ることができる特別な顕微鏡である。

(5) 論文情報

雑誌名:Cell Reports

論文名:Chromosome arm length, and a species-specific determinant, define chromosome arm width.

執筆者名(所属機関名):角井康貢 1,2,3、Christopher Barrington 4、草野善晴 6、Rahul Thadani 3、Todd Fallesen 5、広田亨 6、Frank Uhlmann 3

(1.早稲田大学 高等研究所、2.早稲田大学 大学院先進理工学研究科 生命医科学科専攻、3.英国フランシスクリック研究所、4. 英国フランシスクリック研究所バイオインフォマティクス部門、5. 英国フランシスクリック研究所先進光学顕微鏡技術部門、6.公益財団法人 がん研究会 がん研究所)

(6) 研究助成

研究費名:NPO法人酵母細胞研究会地神芳文記念研究助成金

研究課題名:生物進化における染色体構造の制御機構

研究代表者名(所属機関名):角井康貢(早稲田大学高等研究所)

3. 早稲田文化芸術週間

2022年10月10日~21日に行われた早稲田大学の多種多様な文化・芸術を発信するフェスティバル「早稲田文化芸術週間」にて、当研究所の企画により研究内容を紹介するイベント《studio FLAT×早大高等研:アートがつなぐ、ソーシャルインクルージョンの実践》を開催しました。企画者である山本聡美副所長の報告をお伝えします。

今回のイベントは、川崎市に活動拠点を持つ、障がいのあるなしに関わらずアート活動を通じたインクルーシブな社会を目指すNPO法人・studio FLATとの共同開催です。アート×認知神経科学の接点から、共に生きる社会を考える機会となりました。

studio FLATにて

イベントは、まず早稲田大学高等研究所 准教授の岡本悠子先生による「認知神経科学から探る多様な視覚世界」の講座からはじまりました。私たちの視覚世界は、個人差を伴う多様なグラデーションの中に存在しています。この講座では、自閉症を中心とした視覚の特性について取り上げました。絵画鑑賞や芸術家の視線計測や脳機能計測研究にも触れつつ、幅広い支援現場で求められる「障害を持つ方の視点に立つ」ための知識や経験の獲得、日常的なコミュニケーションの可能性に話題が広がりました。私たちがものを「みる」とは脳のどういった働きによるものなのか、果たして私に見えている世界と別の誰かに見えている世界は同じなのか?このような問いが、新しい芸術の創造にも結び付くように思いました。

早稲田大学高等研究所 岡本 悠子 准教授による講演の様子

続いてstudioFLAT理事長の大平暁氏に、NPO法人・studio FLATの設立理念や活動について詳しく説明していただきました。ご自身もアーティストである大平氏が、自閉症などの特性を持つstudioFLAT所属作家と協働するに至った経緯や、NPO法人設立までの道のり、川崎市内の商業・医療・保育等複合施設内に拠点を構える現在の活動の様子、学生インターンシップの受け入れなど、アートを通じてFLATな人間関係を実現する可能性に満ちた活動は驚きと発見に満ちたものでした。

studioFLAT理事長 大平 暁 氏

最後に、studioFLAT所属作家お二人(山内健資さんと大槻蒼波さん)にご協力いただき、来場者も参加した作品制作ワークショップを実施しました。事前にstudioFLATでご準備いただいた、W・A・S・E・D・Aのアルファベットに、色とりどりの切り紙やペンで色を塗ってゆきました。studioFLATで制作された絵画や織物などは、作品そのものが販売されている以外に、プロダクツデザインとして大手企業の商品に採用されるなど、山内さんや大槻さんにはプロフェッショナルな作家としての一面があります。イベントに参加した学生への助言や指導も丁寧で(時に厳しく)、お互いにとても楽しい時間を過ごすことができました。

山内健資・作(2020年)

なお、本イベントは2022年10月14日に早稲田キャンパス小野記念講堂で催され、感染予防対策を遵守した上で一般公開するとともに、リアルタイムでオンライン配信いたしました。

studio FLAT オフィシャルサイト

https://studioflat.or.jp/

研究者紹介

所友(早稲田大学高等研究所 元所員)の進路や活躍を紹介します。今回ご紹介するのは、2018年8月~2019年9月に高等研究所に所属し、現在はカリフォルニア大学バークレー校にてご活躍中の廣田 秀孝先生です。

廣田 秀孝(ひろた ひでたか)先生

研究紹介

私の研究分野はアメリカ史です。その中でも、特にアメリカにおける移民の歴史を専門としています。アメリカは多様な移民を受け入れる「移民の国」として知られていますが、そのイメージとは裏腹に、アメリカでは多くの移民集団が差別や排斥の対象となりました。昨今の日本でもたびたび報道されている、アメリカにおける非正規移民の強制退去や難民への入国制限などの政策は、こうした歴史の延長線上にある事象として理解することができます。アメリカでなぜ移民排斥が起きるのか、反移民感情はどのように醸成されるのか、「望ましくない」とされた移民に対する差別や入国制限などの政策はどのように正当化され、実施されるのか。これらの問いが私にとっての主要な研究課題です。

経歴

私はボストンカレッジで博士号(歴史学)を取得後、ニューヨークにあるコロンビア大学とニューヨーク市立大学で研究と教育を行いました。2018年に早稲田大学高等研究所に講師として1年間お世話になり、その後は上智大学外国語学部に准教授として、主に北米地域研究、移民研究、語学(英語)の授業を担当しました。2022年4月より、カリフォルニア大学バークレー校の歴史学部の准教授として、アメリカ移民史を中心に学部教育と大学院教育の両方に携わっています。また、歴史学部をホームとしつつ、Asian American Research Center、Berkeley Interdisciplinary Migration Initiative、Center for the Study of Law and Society、Canadian Studies Programなどの多数の学内研究機関に所属し、学問分野の垣根を超えた研究生活を送っています。

現在の職場について

カリフォルニア大学バークレー校は、アメリカにおいて移民研究や人種・エスニシティ研究が最も盛んに行われている大学の一つです。各分野で活躍する学内外の研究者と関わる機会が頻繁にあり、日々刺激を受けています。また、学内にはBancroft Libraryをはじめ、歴史学研究の根幹となる史料調査ができる研究図書館があり、アメリカ史の研究者として理想的な研究環境にいます。

歴史学部では、専門とする時代、場所、テーマが異なる約50人の専任教員が研究・教育を行なっています。同じアメリカ史を専門とする同僚からの学びがある一方で、ラテンアメリカ史、東アジア史、ヨーロッパ史を専門とする同僚との会話を通して、歴史学者としての視野が広がっていくことを実感します。トランスナショナルヒストリーと呼ばれる、複数の国や地域にまたがる移民史を専門とする私にとって、現職は非常に恵まれた知的環境です。

バークレー校の特徴の一つは、学生の多様性です。世界各地からの留学生が学んでいるだけでなく、学生自身や親が移民である場合が多く、文化的多様性や移民に関する政治問題への意識が高い学生が集まっています。移民史の授業は、私自身がこうした学生から知的な刺激を受ける場となっています。学生は社会的、経済的にも多様な背景をもっており、それが学力の幅として表れることがあります。同じ学部生でも、今すぐ大学院に進学できる学力をもつ学生もいれば、論文の書き方の基本から指導する必要がある学生もいます。この点について、現職以前に国内外の私立大学と公立大学で多様な背景をもつ学生を教えてきた経験が糧となり、各学生の学力やニーズに合わせた指導にやりがいを感じています。

今後の研究の展望

現在、複数の本の執筆に取り組んでいます。一つは、The American Dilemma(アメリカン・ジレンマ)という題名で、アメリカ史における移民排斥と移民労働の需要の相克について考察するものです。19世紀以降、アメリカでは各時代に移民排斥論が興隆しました。しかしその一方で、国全体としては移民の労働力に依存せざるを得ない経済的現実がありました。このジレンマが19世紀中盤以降どのように展開してきたのかを解説する単著を執筆中です。

また、20世紀初頭の日系移民とアメリカ移民法の関係を考察する単著にも取り組んでいます。日系移民史研究には日本語、英語で発表されたものを含む膨大な研究の蓄積があります。しかし、それらの多くが移民を送り出した日本の社会的、経済的状況、もしくは移民がアメリカに入国した後の状況を分析したものです。本プロジェクトでは、それらの中間点に位置する、アメリカに到着したばかりの日系移民に対して実施された入国管理の実態を明らかにします。このプロジェクトでは、多くの日本語文献を必要とし、早稲田大学図書館でも多数の明治期史料を収集させていただきました。

以上二つの英語による出版とは別に、日本語での出版も計画中です。この度、岩波書店から、アメリカにおける移民排斥の通史を考察する新書を出版させていただくことが決まりました。仮題は『アメリカ移民排斥史』です。「移民の国」における移民排斥という逆説的な現象は、どのように理解することができるのか。本書はこの問いへの答えを、思想的、文化的、社会的、政治的、法的な側面から多角的に解説します。企画として立ち上がったばかりですが、執筆が楽しみです。

教員ページ

https://history.berkeley.edu/people/faculty/current/hidetaka-hirota

インフォメーション

高等研究所では国際的に活躍する優れた研究者を海外から招聘し、本学研究者との学術的交流やセミナー等を通じて、 本学の研究活動の活性化に寄与しています。詳細情報についてはこちらをご覧ください。

訪問研究員

- 2022年8月31日~2022年9月30日

DHAR, Pranab Kumar

教授、チッタゴン工科大学(バングラデシュ)

- 2022年10月27日~2022年11月26日

BECHT, Marco

教授、ブリュッセル自由大学(ベルギー)

- 2022年10月31日~2022年11月30日

SNAPE, Divya Jindal

教授、ダンディー大学(イギリス)

- 2023年1月1日~2023年1月31日

HESTVIK, Arild

教授、デラウェア大学(アメリカ)

- 2023年1月10日~2023年2月9日

ジラルデッリ青木 美由紀

准教授補、イスタンブル工科大学(トルコ)

訪問学者

- 2022年10月26日~2022年12月10日

MCKELWAY, Matthew

教授、コロンビア大学(アメリカ)

- 2022年11月14日~2023年1月12日

BLOOMFIELD, Jacob

ポストドクトラルフェロー、コンスタンツ大学(ドイツ)

- 2023年1月9日~2023年2月18日

KIM, Marie Seong-Hak

教授、St. Cloud State University(アメリカ)

ご意見、ご感想をお待ちしています。 下記発行元までお寄せください。

早稲田大学高等研究所

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田1-21-1 早稲田大学西早稲田ビル1階

URL:www.waseda.jp/inst/wias/

TEL:03-5286-2460

FAX:03-5286-2470

E-mail:[email protected]