キリストの母「聖母マリア」の晩年を描いた「聖母晩年伝」の研究

専攻は西洋美術史でキリストの母である「聖母マリア」の晩年を描いた画題群「聖母晩年伝」の研究をしています。聖母晩年伝」は聖母の地上での最後の日々、死、天上における栄光を扱った一連のエピソードを指します。

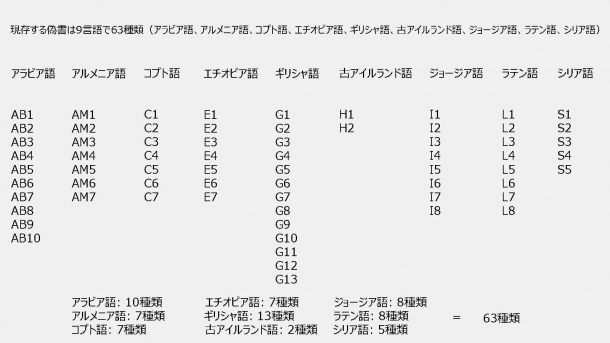

実は聖書には聖母の晩年についての記述はありませんが、キリスト教の宗教会議で「マリアは神の母」と認められたのがきっかけで、各地で晩年についての偽書(図1)と呼ばれる物語が編纂されるようになりました。そしてそれらを元に壁画や祭壇画が制作され、地中海地域の聖堂を飾るようになりました。

しかし、聖母はどのように亡くなったのか魂と体はともに天にあげられたのか否かといったことは、時代や地域ごとに異なる見解が支持され、それぞれが信仰的真実として受け入れられてきました。例えばローマ教会圏では聖母の体は魂と共に被昇天したとされていますが、同じ地中海地域のビザンツ文化圏では、聖母の魂だけが被昇天したという二項対立が従来支持されてきました(図2)。

そこで聖母晩年伝が聖堂を飾った9世紀から15世紀末の地中海地域において、各時代、各地域にいずれの偽書が伝わり、それが聖母晩年伝の図像成立にどのように反映されたのか、一連の作例を体系的に分析することにしました。すると上記のような二項対立が必ずしも成立しないのではないかという作例が見つかり、偽書と絵画の対応関係をより詳しく調べることにしました。

図1.聖母の晩年を扱った偽書を言語ごとに分類し、英数字で分類番号を割り当てたもの。ギリシャ語・ラテン語・コプト語など9言語、63編ある。

図2.左がローマ教会圏の聖母マリアの画像で体と魂が被昇天している。右がビザンツ文化圏で、魂だけが被昇天している。

現存最古の「聖母晩年伝」壁画の研究

最古の聖母晩年伝の壁画が、イタリア、ローマのサンタ・マリア・デ・セクンディチェリオ聖堂に残っています。聖堂がある地は、ビサンツ帝国内で起こった聖像破壊運動(726年~843年)を逃れて、ローマ教会圏へとたどり着いたギリシャ人たちのかつての居住区です。壁画の2段目に聖母の死にまつわる3つの場面、つまり「聖母晩年伝」があります。また、1段目にはマリア少女期伝が、3段目には聖バシレイオス伝、4段目にはエジプトのマリア伝が描かれています(図3)。

図3.サンタ・マリア・デ・セクンディチェリオ聖堂の壁画配置図。 2段目の丸で囲んだ部分に「聖母晩年伝」の3場面が描かれている。 (図版引用元: J. Lafontaine, Peintures médiévales dans le temple dit de la Fortune Virile a Rome, Bruxelles 1959)

2段目の聖母晩年伝には、左から≪聖母への死の告知(以後、死の告知)≫、≪聖母の家へと召喚される使徒たち(以後、召喚)≫、≪聖母の家へと使徒ペテロたちを招き入れる使徒ヨハネ(以後、使徒たちの到着)≫が描かれています。≪死の告知≫と≪使徒たちの到着≫は、先行研究からギリシャ語のG1かラテン語のL4が典拠になったと考えられています。

≪召喚≫で描かれているのは「墓」だという新たな解釈

図3の真ん中の壁画≪召喚≫では、3人の使徒が描かれていて、左の使徒は街から出発し、真ん中の使徒は海の上から出発しています。そして右の使徒は、天使に右手をつかまれ直方体状の構造物から空中に飛び立とうとしています。直方体の構造物は、正面下部にはレンガが積み重ねられ、上部にはゆるいS字を描いた溝彫り装飾が施されています。先行研究者たちによってこの構造物は「塔」だと解釈されてきましたが、私は「塔」ではなく「墓」であると考えました。

その理由は、このような塔の表象は同時代のローマ美術には見出せないということと、9世紀の石棺装飾にS字を描いた溝彫り装飾が好んで用いられていたためです。またサンタ・マリア・デ・セクンディチェリオ聖堂の他の壁画には、市壁をレンガで表しているものもあったことから、手前にレンガ造りの市壁があり、その奥にS字装飾のお墓があると解釈しました。この解釈は、古代ローマ時代から初期キリスト教時代において、お墓は必ず市壁の外に設けなくてはならなかったことからも蓋然性があると思われます(図4)。

図4.聖母晩年伝の一つ《召喚》の場面。右側の人物が天使によって右手をつかまれ、直方体の構造物から空中に飛び立とうとしている。この構造物を「お墓」と考えた。

お墓であるという私の解釈を元に典拠となった逸話を特定すると、偽書G2の記述と一致しました。

ビザンツ文化圏でも「聖母の体と魂の被昇天」が描かれていた可能性も

新解釈を含めると、最古の聖母晩年伝の典拠はG1、L4、G2ということになります。この壁画には「聖母マリアの被昇天」の場面はありませんが、典拠の3つの偽書のうち、G1とG2では「体と魂の被昇天」を語っているので、体と魂が共に被昇天した場面が描かれていた可能性が高いと推測できます。ビザンツ文化圏から逃れてきたギリシャ人居住区の聖堂でこのような推測ができるのであれば、聖像破壊運動によって多くの作例が失われてしまったものの、ビザンツ文化圏でも「聖母マリアの体と魂の被昇天」を示した例は多く存在したのかもしれません。だとするならば、冒頭で紹介した二項対立の枠組みは考え直す必要があります。

これまでイタリア半島をメインに聖母晩年伝の研究を進めてきましたが、今後は地中海圏に範囲を広げて、偽書と造形化された内容との対応関係を探っていくことが課題です。現地に足を運び、自身の目で作品を分析することが私の研究のモットーです。実物を目の当たりにすると、写真などの資料とは違う印象を受けることが多く、大きさ、使われている技法、描かれた年代、あるいは聖堂のどの位置から見えるものなのかといったことや、共に描かれている壁画との関係性など様々なことが如実に分かります。今後もモットーに従い、着実に研究を進めていきたいと思っています。

参考:桑原夏子「最古の聖母晩年伝壁画のテキスト研究-ローマ、フォルトゥーナ・ヴィリーレ神殿あるいはサンタ・マリア・デ・セクンディチェリオ聖堂壁画(八七二年-八八二年)」 『美学』68巻(2)、2017年、25-36項

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School