粒子誕生の過程を系統的に記述する方法を探る

私たちに見えている宇宙はおよそ138億年前、点のような小さな領域でした。密で、とても熱いエネルギーの塊でしたが、インフレーションという非常に激しい加速膨張を起こし、やがて高温・高密度の火の玉状の宇宙を形成しました。火の玉宇宙は膨張していき(ビッグバン)、その結果、温度が下がり、星や銀河ができ、現在の姿になりました。

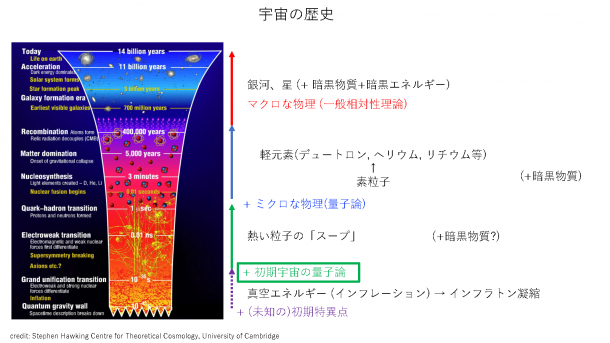

私の研究対象は、インフレーション終了直後の宇宙、ビッグバンを起こす前のごく初期の宇宙です。どのようにこの世界に粒子が生まれ、その後どのようなふるまいをして宇宙が形成されていったかを調べています(図1)。粒子誕生というミクロな世界を扱うので量子論(量子力学)を用いますが、同時に膨張に伴う重力の影響も考慮しなければいけません。従って量子論と、重力の理論である一般相対性理論を組み合わせる必要がありますが、この2つを組み合わせたものを系統的に記述する方法は確立されていません。

大学生の頃から宇宙の全てを記述する「究極の理論」を作りたいと思っていましたが、現在その一歩となる、粒子誕生の過程を正確に記述する理論の確立に取り組んでいます。

図1.宇宙形成の経過を表したもの。紫の点線が研究対象の範囲。初期の宇宙の記述には、量子論と一般相対性理論と組み合わせて記述する必要がある

粒子生成の2つの説 「真空からの生成」と「インフラトンの崩壊」

粒子はインフレーションが起こった後、膨張が続く真空エネルギーに満たされた空間で生成されたと考えられていますが、生成方法には2つの説があります。

1つ目は「真空からの生成」です。真空というと目に見えるマクロな世界では何もない状態のことを指しますが、目に見えないミクロな世界を扱う量子論では、真空はバーチャルな粒子、反粒子のペアで埋め尽くされていると考えます。お互いを打ち消し合って対消滅を起こし、「無」である状態を保っていますが、膨張のような外力が加わると励起し、引き離され、実在する粒子と反粒子のペアになります。

もう1つは、現在主流の説で「インフラトンの崩壊」です。インフレーションを起こしたインフラトン場というもののエネルギーの塊が、軽い粒子に崩壊していくという説です。インフラトン場のエネルギーはアインシュタインの相対性理論 E=mc2 (Eはエネルギー、mは質量、cは光の速さ)から大きな質量の粒子の塊と見なせるので、軽い粒子に崩壊することができます。

粒子生成現象を数学の「ストークス現象」であると考える

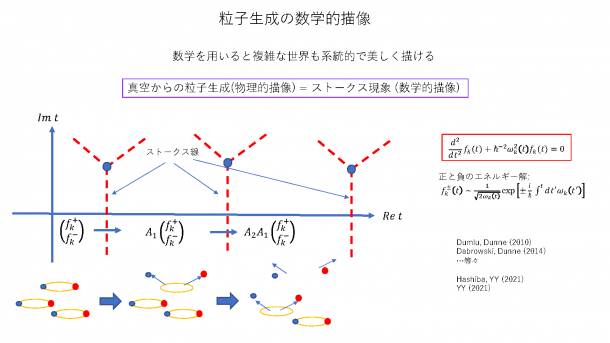

しかし、これらの粒子の生成現象を系統立てて説明する記述は今のところはありません。そこで私が注目したのは、物理の粒子生成現象を数学の「ストークス現象」であると捉えることです。ストークス現象とは、特異点(定義されないとして除外される点)を超えると不連続に解(挙動)がジャンプする現象です(図2)。

図2.横軸が実際の時間、縦軸は虚数の時間、赤の点線がストークス線を表している。ストークス線は特異点(定義されないとして除外される)と見なす。fk+、fk–は微分方程式の解析解。Axは2×2の行列。ストークス線を超えることでAxがかけ合わされ解が混ざる。

横軸が実際の時間を表しており、左から右へストークス線を超えることで、右の解は左の解にAx (2×2の行列)を掛け合わせたものになります。つまり、ストークス線を挟んで左と右で解が混ざり、物理的には別ものになるのです。これは例えば左で何もないと思っていたものが、右側では粒子があるように見え、生成と消滅を表現していると捉えることができます。粒子の崩壊や散乱も同様にみなすことができます。

ストークス線を超える時に解がジャンプし、その時に物理的にも粒子がジャンプして生成するとイメージするとわかりやすいかもしれません。

これまで電磁場における粒子生成現象をストークス現象と捉えた事例はありましたが、宇宙での粒子生成現象をストークス現象で説明する研究においては、私が先駆者の一人です。二次方程式を解くときに因数分解をするように、この方程式を解くための方法を考え、粒子生成の過程を再構築しているところです。

実は粒子生成の過程はもっと複雑かもしれません。例えば真空から生まれた粒子はもっと軽い粒子に崩壊することもあります。こうした過程を考えるには宇宙膨張のような外力を考慮した量子論が必要ですが、系統的に理論が整備されておらず、わかっていない問題が山積みです。これらの問題もクリアするために、膨張の効果を入れた量子論をより整備して、この世界にどのように粒子が誕生し、宇宙が形成されていったか、宇宙誕生の謎を解明していきたいと思っています。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School