研究者紹介

高等研究所では、2022年4月に9名の所員を新しく迎えました。

アンダソヴァ, マラル

8世紀において『古事記』と『日本書紀』とならび諸国風土記が成立しました。その中で『出雲国風土記』は中央から派遣された国司ではなく、現地の存在、出雲国造によって編纂されたことで知られています。本研究では『出雲国風土記』を『古事記』と『日本書紀』の神話を一方的に享受して成立した書物としてではなく、出雲固有な伝承を持ちつつ、大和朝廷と宗教空間を共有していた書物としてとらえる方法を示していきます。

エドワーズ ジュニア, ドナルド ブレンド

Dr. Edwards’ work focuses on (a) the global governance of education and (b) education policy, politics and political economy, with a focus on low-income countries. Geographically, these areas of focus have led to research primarily in Latin America (Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, Dominican Republic), Southeast Asia (Cambodia, Indonesia, the Philippines), and Africa (Kenya, Namibia, Zambia).

桑原 夏子

聖母晩年伝は、9世紀から15世紀末にかけて地中海地域全域の聖堂を飾った重要な画題群です。その典拠は5世紀頃に制作された複数の偽書と考えられます。本研究は、現存する63点の偽書の調査によって、偽書が聖母晩年伝図像の成立にどのように関係したのかを詳らかにするものです。また個別の作品研究を通して、地中海地域各地における聖母晩年伝の機能を明らかにすることを目指します。

西田 奈央

がん細胞は、周囲の正常な細胞に細胞外小胞というナノサイズの小包を受け渡して働きかけ、味方につけますが、がん組織内での実際の受け渡しの頻度や範囲は分かっていません。私は、がん組織内で細胞外小胞の受け渡しを追跡することで、がん細胞の正常細胞への働きかけを時空的・定量的に理解することを目指します。

ファーヒ, ロバート アンドリュー

2021年のアメリカ合衆国議会議事堂での暴動や、一部の団体によるワクチン否定などのため、政治行動における陰謀論信奉の影響に焦点が当てられています。陰謀論が常軌を逸した信念ではなく、ある状況では危険かつ有害であることが再確認されました。数年間メディアで働いた私には、陰謀論の考え方がどのように伝播していくのか、また、社会的分極化やポピュリズム等がどのように陰謀論信者を過激な行動へと急進させるのかといったことに興味があり、理解を深めていきたいと思います。

モリス, ジェームズ ハリー

私は国際的な東アジア史、特に宗教交流に興味があります。そのため、主に日本と中国におけるキリスト教史、東アジアにおける宗教間関係を研究しています。また、日本における新宗教運動と日本鉱山史についても研究しています。高等研究所では、日本学術振興会の科学研究費補助金(研究課題/領域番号:20K12812)で行ってきた中国と日本におけるキリスト教とイスラム教関係史に関する幅広い研究を基に、1800年から1945年の中国と日本におけるキリスト教徒とムスリムの関係に焦点を当てたモノグラフサイズのプロジェクトを行う予定です。

https://www.waseda.jp/inst/wias/other/2022/04/01/9005/

山口 絢

私はこれまで、高齢者の司法アクセスについて研究を行ってきました。その結果、判断能力が低下した状態ではアクセスが難しく、より早期からの準備・支援が必要と考えるに至りました。そこで、本研究では、中高年者が高齢期の法的課題についてどのような準備行動を行っているのか・いないのか、また法専門家による支援の実態を明らかにしたいと考えています。

山田 悠介

我々の宇宙の誕生の謎を解明するには、時空の進化を記述する一般相対性理論だけでなく、ミクロな世界を記述する量子力学が必要になります。私の研究では、初期宇宙のような強い背景重力場の影響を受けた量子力学(場の量子論)を系統的に記述する方法を確立し、初期宇宙のダイナミクスを解明することを目標にしています。

ロメスヴィンケル, ヘンドリック

I am an economic theorist working in decision theory, freedom of choice, and game theory. I enjoy incorporating ideas from other subjects such as philosophy or information theory into my research. Recently, I focus on decision making when agents are interested in obtaining knowledge about the state of the world. In such situations, a rational decision maker may deviate from expected utility maximization to incorporate a value of information into the decision criterion.

活動紹介

1.岡本悠子准教授の研究活動紹介

当研究所研究者の企画により、2022年2月27日に「Top runners lecture collections 自閉スペクトラム症国際シンポジウム」を開催しました。企画者である岡本悠子准教授より報告をお伝えします。

本シンポジウムは7か国の自閉スペクトラム症研究チームが集まり2020年に設立したU21 Autism Research Networkと呼ばれる国際コンソーシアムの取り組みの一環として企画したもので、高等研究所、スーパーグローバル大学創成支援「Waseda Ocean構想」、人間総合研究センターの支援を受けて開催しました。

開催にあたり、多角的な視点で自閉スペクトラム症について考えるとともに、自閉スペクトラム症の方々が生活しやすい社会に何が必要か考える機会にしたいと、時間をかけて共同企画者の先生方と企画を練りました。前述のコンソーシアムの加盟校であるバーミンガム大学より複数の研究者を招聘するとともに、国内からは研究者、医師、心理士、自閉症スペクトラムの当事者など様々な立場の方に登壇いただきました。インクルージョンをテーマとしたイベントであることから、より多くの方に視聴いただけるよう、同時通訳を提供し気軽に参加可能とすることで、研究職以外のさまざまな職種の方にご参加いただくことが出来ました。

当日は2つの講演に、3つのパネルディスカッションを行いました。まず、1つ目の講演では、国立成育医療研究センター副院長の小枝達也氏に日本の神経発達症の医療についてお話いただき、発達に係る医療に求められるのは、かつては行動や社会性を身に着けるためのサポートでしたが、学校の先生方が対応を学ばれ現在では『学校の教室での学習が可能な体制』のサポートへと変容しているとの指摘がありました。続くパネルディスカッション1と2つ目の講演では、心理学・神経科学の『ヒトの認知』という個人を起点とするミクロな視点から議論を行いました。パネルディスカッションにおいては、国立障害者リハビリテーションセンター研究所室長の和田真氏、神戸大学准教授の北田亮氏、早稲田大学大学院生の栗原勇人氏と私から、コミュニケーションを含む社会生活にどのように感覚運動が寄与しているかについて議論を展開し、バーミンガム大学のJennifer L. Cook氏の教育講演では自己の感情認識や動きの類似性が他者の感情・意図を読むことの難しさの背景にあると語られました。後日当事者のご家族からもコメントをいただき、人によって感じ方が異なることは支援者が当事者を理解することの難しさにもつながるということ、また他者の感覚という見えないものを科学的な手法で可視化する研究は当事者の視点に立った支援につながるということが改めて確認されました。パネルディスカッション2では社会というマクロな視点に転換し、臨床心理士・公認心理師である千葉大学講師の大島郁葉氏、早稲田大学・大学院生の管思清氏、社会学を専門とする早稲田大学教授竹中均氏、国際コンソーシアムのリーダーであるバーミンガム大学のSophie Sowden氏が、メンタルヘルスやカモフラージュ行動の国際比較、家族構造の変容に関して議論を行いました。周囲に合わせて特性を隠すカモフラージュ行動が英国と日本とではメンタルヘルスに異なる影響を与えるという知見から、自閉スペクトラム症当事者における社会性を単に本人とその対面者という2者ではなくより広く捉える必要があることが示されました。最後に、パネルティスカッション3において、自閉スペクトラム症当事者である早稲田大学卒業生の高田直樹氏、当事者支援に携わる一般社団法人子ども・青少年育成支援協会・共同代表の村中直人氏、早稲田大学リサーチフェローのBianca Schuster氏から、自身の経験を通して「自閉スペクトラム症を理解する」ということは何を意味するのか議論しました。これまでの研究では対象が知的障害のない方が中心で、自閉スペクトラム症の方の持つ苦手な側面に焦点を当てたものが多くなっている可能性が指摘され、視野を広げた研究の必要性が示唆されました。

後日、登壇者からも本イベントへの参加を通じ、研究や臨床実践を捉えなおす貴重な機会になったとのコメントが寄せられました。「学際研究」というと、既存の研究分野・技術を融合し新たな技術・知見を生み出すイメージがありますが、他分野の研究者の力を借りてひとつのものごとを複眼的・俯瞰的に捉えることにより自身の研究分野単独での限界を知ることも、他分野と連携することの意義である、と本イベントを通じて示すことができたのではないかと考えています。

なお、本イベントは早稲田キャンパス小野記念講堂で催され、感染予防対策を遵守した上で一般公開されるとともに、リアルタイムでオンライン配信され、計167名の方にご参加いただきました。高等研研究所公式YouTubeにて、英語部分に日本語字幕を付けたアーカイヴ映像を公開しておりますので、よろしければご覧ください。

Part1

https://www.youtube.com/watch?v=pW-kPvTvEcw&t=3242s

Part2

https://www.youtube.com/watch?v=cVU_Upoxtdc&t=10722s

2.“人新世”をテーマに独コンスタンツ大学高等研究所とジョイントセッションを開催(2022年5月31日)

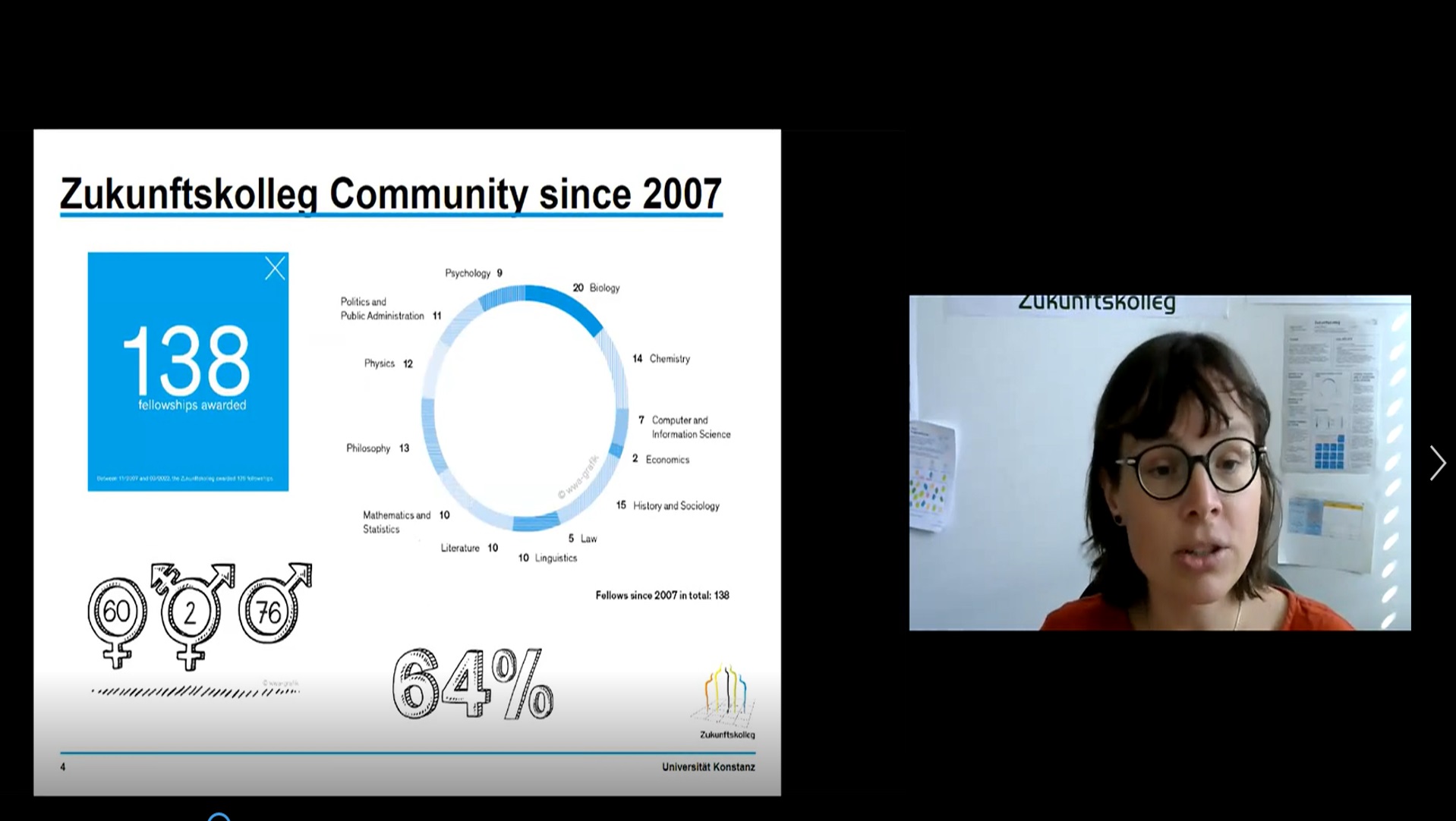

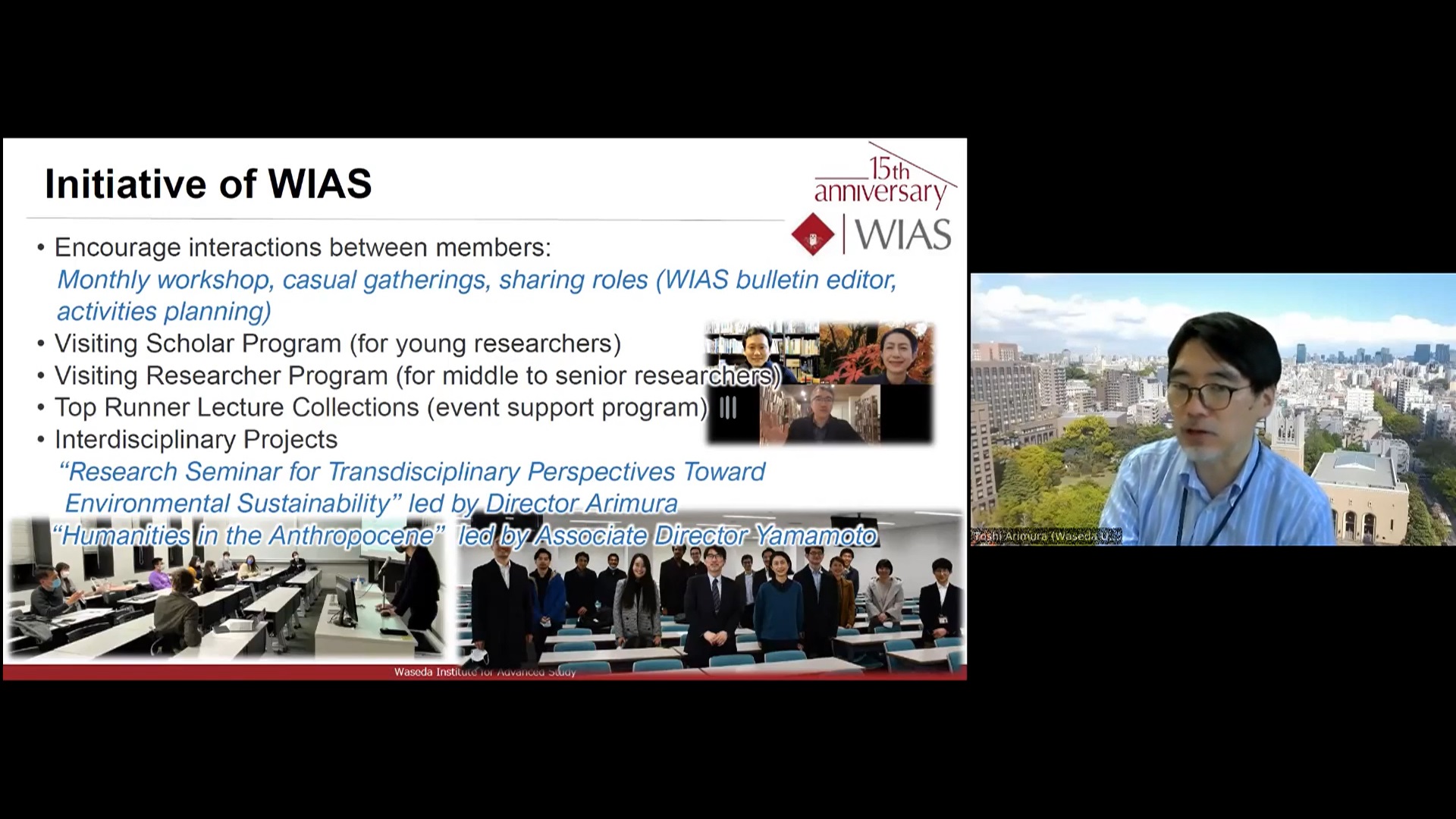

2022年5月31日に早稲田大学高等研究所(以下WIAS)と、協定機関であるドイツのコンスタンツ大学高等研究所 / Zukunftskolleg (以下ZUKO)はオンラインにてジョイントセッションを開催しました。

コンスタンツ大学は、大学の教育・研究力強化および国際的な認知向上を支援する、ドイツ政府機関の“German Excellence University Initiatives”プロジェクトの対象校に選出されており、同校においてZUKOは研究推進の中核を担っています。

両研究所は共に世界の高等研究所の加盟組織である“University-Based Institute for Advanced Study(UBIAS)”に所属し、UBIASの国際会議での出会いを契機に交流を開始しました。2019年にはZUKOのProgram Directorが本学を来訪したほか、同年にWIASが主催した国際ワークショップに先方研究員が参加するなど協力関係を築いてきました。

2020年以降は、ZUKOの研究員がWIASの海外の研究者の短期招聘プログラムである「訪問学者制度」を通じて、本学への滞在を予定するなど研究員の交流に取り組んでいましたが、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で延期となっています。

対面での交流が制限される中で、より実質的な国際共同研究のプロジェクトを立ち上げるために、両研究所にて協議を重ね、その第一歩として、双方の研究員の専門性を活かし、研究連携を図る機会としてジョイントセッションを開催することとなりました。

このジョイントセッションをWIASとZUKOの連携プロジェクトとのキックオフと位置づけ、まずは双方の研究員を知り研究における接点を探る機会となるよう、人文科学と社会科学を中心に横断的に議論が可能な「人新世」(“Anthropocene” from the interdisciplinary perspective)をテーマとして選択しています。

当日は多角的な視点から研究者同士が議論できるようラウンドテーブル形式を取り入れ、まず4名の研究員が自身の専門分野の観点から人新世にかかわる話題提供を行いました。オンラインでの実施であったため、双方の研究者が気軽に意見交換できるように、ディスカッションパートでは話題提供者毎にブレークアウトルームを設定し、WIAS研究員が話題提供者の場合はZUKO研究員がモデレーターとなり、反対にZUKO研究員が話題提供をする場合はWIAS側がモデレーターを担当し、相互のコミュニケーションが進むようにプログラムに工夫を凝らしました。

話題提供ではWIASからはDEMATAGODA Udith講師と安中進講師が、それぞれ「イデオロギーと美学」、「政治体制と新型コロナウィルスによる死亡」というトピックを紹介し、ZUKOからは文化史学がご専門のSenior FellowのETKIND Alexander教授が「新型コロナウィルスによりもたらされた遠隔化による環境への負荷軽減」について紹介したほか、Postdoctoral FellowのLUERSEN Eduardo氏より情報技術・メディアの興隆によりもたらされた「テクノフォッシル(技術化石)」の影響について紹介を行いました。

その後のブレークアウトルームでのディスカッションは、専門分野のトピックから出発しながらも、広がりのある分野横断的な意見交換になったほか、それぞれ関心のあるルームに自由に参加し、少人数で活発な議論を行えたため、参加者の満足度が非常に高いものとなりました。

当日はサマータイムによる時差の切り替えの影響があり、ZUKO側の開始が予定より1時間遅れるハプニングもありましたが、一方でZUKO所長のGALIZIA Giovanni教授にフィールドワーク先の南スペインからご挨拶いただくなど、遠隔だからこそ開催が可能となったイベントでした。WIAS所長の有村俊秀教授からは、本学および東京の魅力を遠く離れたZUKO研究員に伝え、将来的な来訪を呼び掛けるなど、終始和やかな雰囲気のうちに終了しました。

今秋には2020年以降、延期となっていたZUKOの研究員2名が訪問学者として本学への滞在を予定しており、具体的な共同研究の実施も見込まれています。また、現在企画を進めているWIASの15周年記念イベントにおいてもZUKOと協力を予定しており、両研究所の今後ますますの連携が期待されています。

インフォメーション

高等研究所では国際的に活躍する優れた研究者を海外から招聘し、本学研究者との学術的交流やセミナー等を通じて、 本学の研究活動の活性化に寄与しています。詳細情報についてはこちらをご覧ください。

訪問研究員

- 2022年6月25日~2022年7月25日

POSTOUTENKO, Kirill

Senior Researcher、ビーレフェルト大学(ドイツ)

- 2022年6月27日~2022年7月27日

THOMSEN, Hans Bjarne

教授、チューリッヒ大学(スイス)

- 2022年7月6日~2022年8月5日

樽井 礼

教授、ハワイ大学マノア校(アメリカ)

- 2022年7月17日~2022年8月16日

加藤 隆夫

W.S. Schupf Professor、コルゲート大学(アメリカ)

訪問学者

- 2022年7月4日~2022年8月3日

ADHIKARI, Monalisa

講師、キール大学(英国)

ご意見、ご感想をお待ちしています。 下記発行元までお寄せください。

早稲田大学高等研究所

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田1-21-1 早稲田大学西早稲田ビル1階

URL:www.waseda.jp/inst/wias/

TEL:03-5286-2460

FAX:03-5286-2470

E-mail:[email protected]