稲田 奏 講師 (2022年3月当時)

タイの政治への興味が、政治研究の出発点

現在、比較政治学という国内政治現象を扱う分野を専門としています。中でも体制変動や社会運動、そして君主制のような世襲の政治制度に関心を持っており、最近取り組んでいるのが「君主制」の研究です。主に君主制は、皇帝・国王・天皇など世襲の首長を元首とする統治体制のことで、天皇がいる日本も君主制の国です。君主制の国は、君主の役割によって2つに分類されています。君主が自ら政治に積極的に関わっている「絶対君主制」と、憲法を原則として議会が政治を行い、君主は象徴的な存在である「立憲君主制」です。

このように立憲君主制の君主は、定義上は政治的な権力を持っていないと考えられていますが、それは明示的(明瞭)ではないと思っています。そもそも、選挙で選ばれていない政治的アクター(個人や団体など)に対する関心が政治学において非常に限定的であることに違和感を覚えていました。そこで立憲君主制の「君主」がどのような権限を持っているかについての研究を進めています。

政治学の道を志すようになったのは、タイの政治に興味を持ったことです。小学生の時に家族でタイ旅行をしたことがあり、人々はみんな優しく、気候も良く、穏やかな国という印象を抱いていました。しかし、高校生の時にタイで軍事クーデターが起き、持っていた印象とのギャップに非常に驚きました。そこからタイの政治に関心を持つようになり、やがてタイ以外の国の政治にも研究の対象を広げていきました。

立憲君主制の「君主」に与えられた権限の強さを測定

君主制は、ヨーロッパをはじめ歴史的には一般的な統治形態でしたが、第二次世界大戦の敗戦に伴って多くの国で廃止され、君主の存在しない共和制へと移行していきました。現在残っている君主制の国は45か国ほどで、そのうち35か国が立憲君主制の国だといわれています。

以前に行った研究では、議会と君主の間でどのように政治的権限が分配されるのかを理論的に検証しました。立憲君主制の君主には政治的に重要な権限が与えられていないと考えられることが多いですが、例えば実際には、オランダの国王は首相を指名し解任することができ、ベルギーの国王は議会を中断させることができます。また、ブータンやリヒテンシュタインの国王は、法案に対して拒否権を行使する権限を持っています。

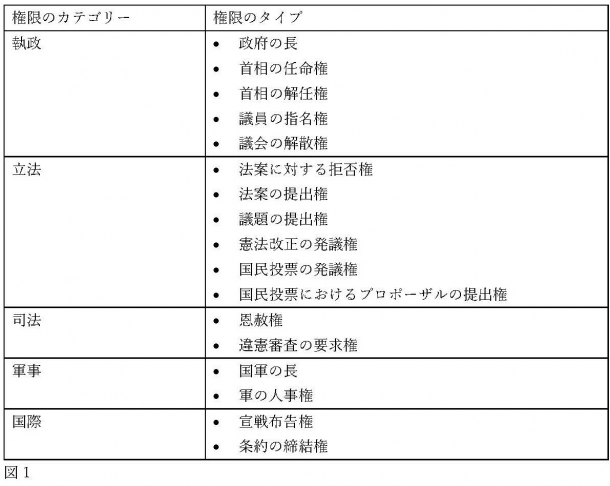

そこで現在、立憲君主制国家の君主を対象に、権限の有無や権限行使の条件を分類する研究を進めています。アメリカのCIAが世界各国に関する情報を年ごとにまとめた年次刊行物があり、その中で「立憲君主制」または「議会君主制」と定められている国(君主の権限が憲法で制限されていて、政治のリーダーシップをとっているのが議会や内閣である国)のなかから17か国を対象にしています。憲法によって明示的に君主に認められている権限を、執政、立法、司法、軍事、国際の5つに分けて(図1)、その強さによって各権限の項目に点数をつけました。

図1.君主の権限の有無や強さ調べるために、憲法に明示された17項目の権限に対して点数をつけた。

首相の解任権を例にとると、「君主が首相を自由に解任できる」を3、「首相解任の権限が制限されている」を2、「君主は他の政治アクターの同意があった場合のみ、首相を解任できる」を1、「君主に首相解任権はない又は規定なし」を0と、権限の強い方から3,2,1,0と点数をつけました。また、「政府の長である」のようにイエス、ノーで分けられる項目に関しては、イエスである「政府の長である」を1、ノーである「政府の長ではない」を0としています。そして執政、立法、司法、軍事、国際の権限を全てに点数をつけて、国ごとに集計しました。

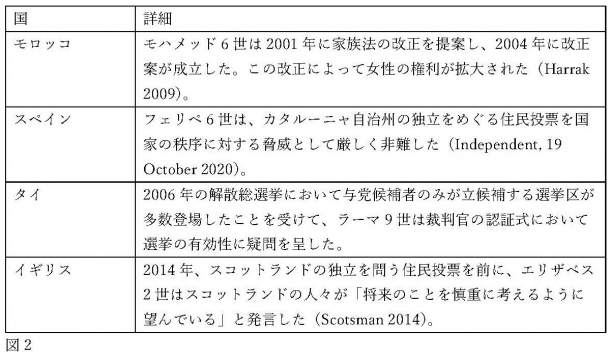

一例をあげると、タイでは執政カテゴリーの合計点が3で、立法カテゴリーの合計点は1と、国王に与えられた憲法の明示的権限が非常に限定的という結果になりました。しかし、タイの情勢に詳しい人は、この結果に違和感を覚えるかもしれません。実際にタイの国王は法案を拒否したことがあり、クーデターに対しても拒否権を行使するなど、政治に重大な関与をしています。このようなギャップが生じる原因は、憲法で与えられた裁量を超えた君主の介入があるからと推測できます。調べてみると、タイのように憲法上の権限を超えた君主による介入が、他の国でも存在していることが明らかになりました。(図2)

図2.憲法を超えた君主の介入例

君主制の政治体制を連続的に捉える

立憲君主制は、憲法に則って政治を行い、君主は主に象徴的な存在であると考えられてきましたが、私の研究結果ではかなり違っています。国によって差はありますが、立憲君主制の君主は、さまざまな憲法上の権限を持ち、時には憲法を超えた介入を行う場合もあります。いうなれば、君主制を「立憲君主制」と「絶対君主制」という二分法で単純に分けることは難しく、二つの政治体制の間をより連続的に捉える必要があるのではないかと思っています。今後は、絶対君主制の国にも研究の対象を広げ、君主の権限に関する研究を続けていく予定です。

References

- Harrak F (2009) The history and significance of the new Moroccan family code. Working Paper Series (No. 09-002). Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (ISITA).

- Lester D (2020) Spanish Republicans protest for prosecution of former king Juan Carlos who fled country. Independent, 19 October. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/spain-protestsjuan-carlos-king-felipe-corruption-b1134625.html (accessed 10 November 2020).

- Scotsman (2014) Queen hopes Scots voters ‘think carefully’. The Scotsman, 15 September. http://www.scotsman.com/news/uk/queen-hopes-scots-voters-think-carefully-1-3541591 (accessed 1 December 2017).

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School