この10年で、内戦は顕著な複雑さを示しています。この複雑さの原因の1つが、武装するアクター(紛争当事者)の多様化です。

その特徴が最も強く表れているのがシリア内戦です。シリアはアラブの春(2010年から2012年にかけてアラブ諸国で発生した民主化を求める大規模な反政府運動。チュニジアのジャスミン革命に始まり、急速に周辺アラブ諸国に拡大した。チュニジア、ヨルダン、エジプト、リビア、イエメンでは政権崩壊につながった)以来5年以上にわたり、現アサド政権側と反体制派側の組織が入り乱れ、乱気流に巻き込まれたような状態に陥っています。

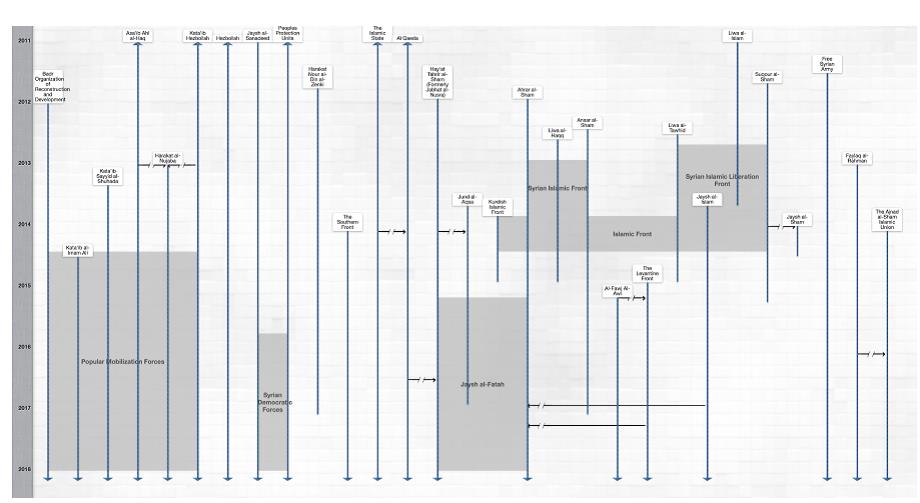

下に示したのは、シリアにおける反政府武装組織の系統図です。1つのグループが次々と分裂を繰り返し、別のグループへと分散していくことがわかります。シリアにおいては、10万人の戦闘員が1000の武装派組織に分裂し、戦っているといわれています(2013年1月現在)

図1 シリアにおける反政府武装組織の系統図

断片化が紛争に与える影響

もとは同じ一つの組織ですから、グループそれぞれの思想や目標、政治的不満は基本的には同じです。しかし何らかの原因で、グループはスプリットし、細分化していきます。こうした、同じルーツを持ちながら分裂した反乱軍をFragmented insurgencies(断片化した反乱軍)と呼びます。

先行研究では、Fragmented insurgenciesが紛争に与える影響を次のように分析しています。

(1)暴力の過激化

元々は同じグループであるため、その正当性をめぐりグループ同士が競争状態におかれ、限られたリソースを奪いあうことになります。

そのため、グループ間での暴力、支持を強制する市民への暴力が激化することになります。

(2)紛争の長期化

政府は、複数のグループを相手にしなくてはならないため、合意形成が難しく、交渉範囲も狭められます。政府が妥協して特定のグループと合意を結んだ場合、他のグループも同じような譲歩を求め政府を攻撃する可能性が高まります。それを見越して、政府はどのグループとも交渉しないという戦略をとりがちで、紛争が長引きます。

なぜ断片化するのか ~2つの条件~

こうした紛争解決に大きな影響を与えるFragmented insurgenciesを生む要因は何なのか?私は2つの条件を考えました。

1つが、武器の入手しやすさです。

武器については、既に1997年の時点で、国連の専門家パネルで、「入手も使用も容易な小型武器が紛争の主軸となっており、世界中にあふれている。こうした武器をどのように制限するかが紛争を減らす鍵になるであろう」と指摘されています。

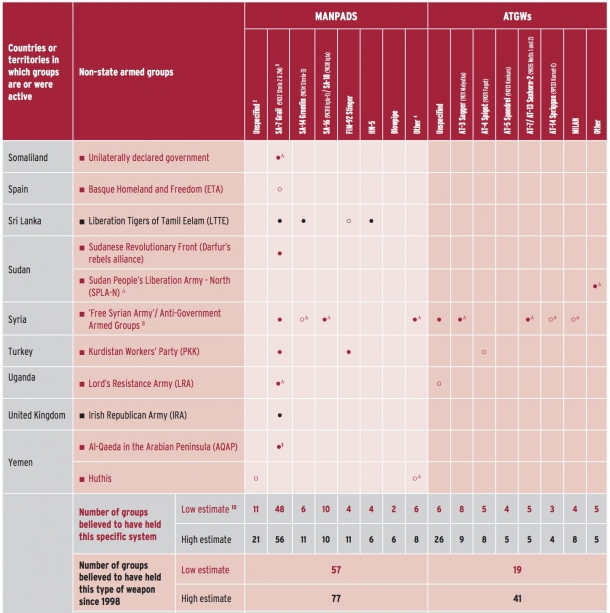

図2は、反政府武装グループ(縦軸)がどのような武器を保有しているか(横軸)を示したものです。多くのグループが所有しているSA-7グレイルというのは、旧ソ連が開発した、個人携帯式の地対空ミサイルで、多くの国に輸出されたばかりでなく、裏ルートを通じ、ゲリラや反政府組織に流れています。

しかし、高性能で殺傷力の高い武器に誰でもがアクセスできるわけではありません。例えば武器の使用が厳しく規制されているネパールでは、紛争にけん銃などの銃火器が使われる割合は12~13%です。それ以外は、こん棒や投石、時には何ももたない素手の戦いになります。国や地域により、武器の入手しやすさには違いがあります。

武器なしには、「武装組織」は作れないので、武器を入手できるルートや権限を持つことが「武装組織」形成の鍵となります。

Small Arms Survey: “Guided light weapons reportedly held by non-state armed groups 1998-2013,” p.4

図2 各反政府武装グループが保有する武器

断片化を生むもう1つの条件が、異なるエスニックグループの存在です。

現在のイスラム国が典型的です。全体としては「対アメリカ」で固まっていますが、実際は、出身地や言語を共有するグループに細分化されています。

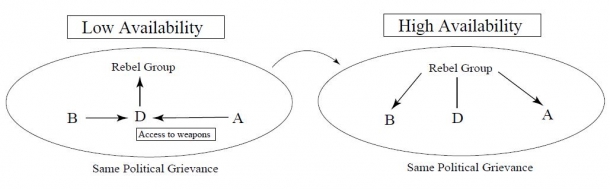

まだ試論の段階ですが、私は組織がそのまま、または2~3の少数の分裂で保持できるのか、あるいは断片化してしまうのか、次のような構図で考えてみました。

異なるエスニックグループの存在×低い武器入手能力 → 組織を維持。または少数のグループに分裂

異なるエスニックグループの存在×高い武器入手能力 → 断片化

図3 武器入手能力と断片化の関係

組織が形成される初期段階で、武器入手能力が低い場合、AのグループもBのグループも唯一武器入手のルートをもつDのグループに合流せざるを得ません。しかし、A、Bともに武器の入手能力が可能になると分裂していきます。

このように断片化と武器へのアクセスビリティには深い関係がありますが、武器は次のような過程を経て、入手されます。

紛争が長引くと継続的な武器の輸入が行われ、蓄積されていきます。ルートがなかったグループも比較的武器が入手しやすくなります。また、局地戦で政府に勝利を収めた場合、戦利品として武器を入手することもできます。さらに、紛争が長引くことで政府の腐敗が進み、政府軍の兵士が自分の武器を反政府側に横流しするなどの不正も行われます。

Fragmented insurgenciesについての研究は、2018年2月に始めたばかりです。まだ、議論を出している段階ですので、この先よりそのメカニズムを洗練させ、議論を完成させて、データの収集に移りたいと考えています。

取材・構成:山本綾子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School