狩猟具を研究する理由

研究を始める前から生物としての「ヒト」、なかでもヒトと他の生物がどのように違うのかに興味がありました。それを知るには、より古い時期の人類について研究した方がよいだろうということで、先史考古学の道に進み、旧石器時代研究の長い伝統があるドイツを留学先に選びました。

私の興味は、人類進化史の古い方全般、「人類が誕生して、道具をつくりはじめ、文明を築くようになる前」までにあります。

なかでも狩猟具の研究を専門とするのは、狩猟具を製作する時や、使用する時には、複雑な手順が必要だからです。道具の構造理解のために高い認知能力が求められるのはもちろんですが、製作・使用時に労力や手間が余計にかかったとしても、最終的に得られるメリットを追求するのは、高度な認知能力を持つことの証です。人類の進化史の中で高い認知能力の発達がいつ起こったのかを追究するのに、狩猟具というのは最適な題材だと思います。

写真:2011年にエクスカーションでシェーニンゲン遺跡を訪れた時の写真

狩猟の起源

人類史の中で狩猟がいつ始まったのか、確実に言えるのは30万年前には既に狩猟具が使われていたということです。1995年、ドイツのシェーニンゲン(Schöningen) 遺跡で30万年前の木槍が発見されました(発見当時は、40万年前として発表された)。ただ、木製の遺物は簡単に腐敗してしまいますので、考古学的な証拠が残された時=起源とはいえません。それ以前に狩猟は始まっていたと考えられますが、残念ながらはっきりとはわかっていません。

狩猟具の発達史

人類の最初の狩猟具は、木の棒の先端を石器で削って尖らせた「木槍」です。25万年前くらいになると石器を先端部に装着した「槍」が用いられるようになりました。石器を着柄するための接着剤には、シラカバ樹皮のタールや天然アスファルトなどが使われました。異なる素材を組み合わせた道具を「組合せ道具」といいます。槍先の先に尖った石器を組み合わせることにより、殺傷力は上がりましたが、有効射撃距離は短いため、大型獣の狩猟は、人類にとって依然危険なものでした。

人類に遠隔射撃を可能にした最初の狩猟具が、「投槍器」です。腕の力だけで槍を飛ばした場合の有効射撃距離はせいぜい10メートル程度ですが、投槍器を使えばそれが20~30メートルにのび、殺傷力も倍増します。

図:投槍器の使用例と15000年前の遺跡から出土した投槍器のレプリカ。フック状のかえりに槍の基底部をひっかけて射撃することで、射撃速度と命中精度が向上する

「投槍器」は7~6万年前の東アフリカで出現し、「弓矢」は、6万4千年前の南アフリカで誕生したという研究があります。投槍器や弓矢の登場により、人類は獲物から安全な距離を保ったまま効率よく狩猟する技術(複合的投射技術)を獲得しました。これは、人類進化史の中でも重要な画期であったといえます。

ホモ・サピエンスがアフリカを出てレヴァント地域(東部地中海沿岸地方。現在のトルコ、シリア、レバノン、イスラエル、エジプトを含む)に進出したのが約5万年前ですが、その時、彼らは既に投槍器あるいは弓矢技術さえも携えていた可能性があり、私はそれを検証したいと考えています。

石器に残された痕跡から、狩猟具の出現時期を特定する

人類拡散とともに、複合的投射技術がどのように広がっていったのかを知るために、私は狩猟具の投射実験を行い、穂先石器に残された衝撃痕跡の解析を行っています。

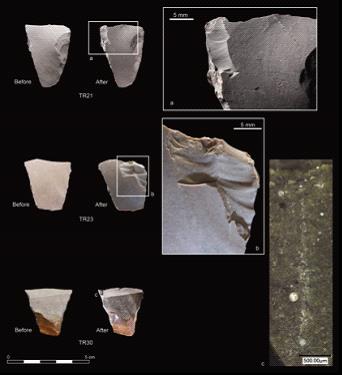

石器に生じる痕跡には、割れの痕跡(衝撃剥離)であるマクロ痕跡と、獲物の骨とぶつかったときなどに生じる顕微鏡レベルでないと観察できないミクロ痕跡があります。

投槍器や弓を用いた狩猟は、手突き槍や手投げ槍よりも投射速度が速いため、当然、より多くの、より大きな衝撃痕跡が形成されるはずです。実際、投射実験を行った結果、衝撃痕跡パターンと衝撃速度の良好な相関を確認することができました。

そのデータをもとに、世界各地に残された石器の解析を行うことで、投槍器や弓矢の波及プロセスを解明できると考えています。

図:マクロ痕跡(上・中段)とミクロ痕跡(下段右)

図:突き槍、投げ槍、投槍器、弓矢における痕跡の出現パターン

取材・構成:山本綾子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School