- 成田広樹(Hiroki Narita)助教(2012年6月当時)

現代言語学の壮大なテーマ

ヒトはとても複雑な言語を使いこなせます。しかも、子供は驚異的なスピードで言語を獲得し、生まれて数年で他の動物とは比較にならないほど高度なコミュニケーションを取れるようになります。

ところが、生まれて数年の間に子供が外界から受ける言語の刺激というのは質、量ともに非常に限られています。「刺激が欠乏しているのに、他の動物には見られないほど複雑な言語を、ヒトなら誰でも身につけられるのはなぜか」。これは現代言語学の大きなテーマです。

チョムスキーの唱えた普遍文法のモデル

アメリカの言語学者ノーム・チョムスキー(Noam Chomsky)は、その壮大なテーマに対して次のような仮説を唱えました。「ヒト言語の知識は、経験によって後天的に学習されるよりも、むしろ経験に先立ってヒトの脳に生得的に与えられている部分が少なくない」という仮説です。

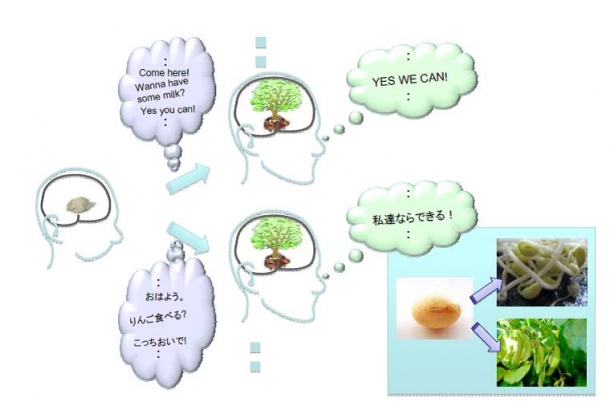

少し難しいので、わかりやすい比喩で説明しましょう(図)。ヒトは皆、いわば「言語の種」のようなものを脳に備えた状態で生まれてきます。この「言語の種」はヒトという生物種特有の先天的機構であり、言語を獲得することができない他の生物からヒトを決定的に異ならせている特質です。この「言語の種」は、生まれた環境からの刺激を受けて発芽し、様々な言語へと成熟していきます。英語という言葉のシャワーを浴びれば、「言語の種」は英語に成長し、日本語という言葉のシャワーを浴びれば、日本語に成長する。それは、大豆の種が、日陰で育つともやしになり、日なたで育つと枝豆になるのに、似ています。

この「言語の種」のモデルを現代言語学では「普遍文法」(Universal Grammar, UG)と呼びます。普遍文法の研究を言語学の中核的課題に据え、言語学を自然科学の一分野――いわば「言語の種」の生物学とでも言うべきもの――として再定式化したのがチョムスキーの大いなる貢献(の一つ)だったと言えるでしょう。

図:普遍文法(Universal Grammar, UG)のモデル ヒトは生まれながらにして「言語の種」を脳に持っている。生まれた環境によって、その種は英語にも日本語にも成熟する可能性をもっている。(提供/成田広樹助教)

「言語の種」を探る

では、この「言語の種」とはいったいどのようなモノなのでしょう。「言語の種」は、英語でも日本語でもあらゆる言語に成長する柔軟な可能性(ポテンシャル)を持っているはずです。そして、複雑な文法事項を一つひとつ段階的に教えられなくても、複雑な言語に成長できるシンプルなしかけ、あるいは、仕組みのようなものだとも考えられます。

これまでの研究で明らかになっている「普遍文法」の内容の一例として、「すべての言語は無限の埋め込みを示す」というものがあります。<太郎が本を買った>という文を<花子が___と言った>という文構造に埋め込むことで、<花子が[太郎が本を買った]と言った>という新たな文をつくりだすことができます。さらにその文をより大きな文構造に埋め込むと<二郎が[花子が[太郎が本を買った]と言った]と思っている>というような、いっそう複雑な文になります。この「埋め込み」という操作は、時間や記憶力等の言語にとって非本質的な要因を捨象すれば、理論上、無限に繰り返すことができます。つまり、文の長さに上限はないということになります。

このような言語の無限性という観察は他の言語、例えば英語にも当てはまります。

<John ate the pizza.>

<that [John ate the pizza] is obvious>

<If [that [John ate the pizza] is obvious] then Sue gets angry.>

といった具合です。

どのような言語でも何らかの形でこのような文の文への埋め込み構造を見出すことができますが、ヒトの子供は、誰一人として大人から「文というのはね、無限に埋め込んで複雑にしていくことができるんだよ」などと教えられるわけではありません。それでも、ヒトは誰もが何の教育的指導もなしにごく自然と埋め込みを使いこなすようになります。一方、ヒト以外の生物は、どのようなトレーニングを受けても(無限の埋め込みを含むような)言語を獲得することはできません。そうだとすると、無限の埋め込み構造を可能にする機構は、個別言語の後天的学習を通して学び取られるものと言うよりも、むしろ学習に依らないままあらかじめヒトの心/脳に生まれながらに与えられているような、ヒト言語の普遍的な本質の一部をなすものなのではないかと考えられるのです。つまり、「言語の種」/普遍文法によって規定された生得的知識なのではないか、と考えられるのです。

このほかにも、「すべての言語は移動変換をもつ」という事実や、「すべての言語において、主語節からは抜き出し移動はできない」という制約も、普遍文法の内容によって規定されたものではないかと考えられています。私は最近の研究で、これらの普遍文法の諸特性がどのように関わりあうかについて一定の成果を出しました。このように、私たち現代言語学者は、「言語の種」がどういう仕組みで成り立っているのかについての研究に取り組んでいます。

言語学を通じて知りたいこと

私の言語学研究のルーツは高校生のときに抱いた疑問にあります。実は、私は高校生のころ小説を書こうとしたことがあるのです。そのとき、頭のなかにモヤモヤとした「書きたいもの」があるのに、なぜか、うまく言葉で表現することができませんでした。「言葉で思考をしているはずなのに、なぜ言葉で表せないのだろうか。言語で表現できることには限界があるのだろうか。思考のすべてを言語であらわすことはできないのだろうか」という疑問がふつふつとわいてきたのです。

言語学は「言語がどのように思考を表出するのか」を追究する学問であると同時に、「言語で語り得ることの限界はどこにあるのか」という問いにも示唆を与えうる学問です。言語学の研究をしていけば、いつか高校生のときに抱いた疑問に対する答えが見つかるのではないかと思っています。

そして今、言語学の研究をしていると、次々と疑問が広がっていきます。たとえば、主語からの抜き出しが不可能という言語事実が見つかると、「なぜ、そのような制約をヒトは身につける必要があったのだろうか」「いつごろ、そのような知識を身につけたのだろうか」という、ヒトという生物種の進化の問題にまで疑問が広がっていきます。

一見して言語の普遍性と思われるような観察が見つかったからといって、それがすべて「言語の種」として生得的にヒトの脳に備わっていたものとするのは間違いではないかという批判もあり、それはとても妥当な批判です。しかし、私は、普遍文法の研究が進めば「ヒトとは何か」「ヒトが言語を使って考えるとは何か」といった、ヒトの種固有性を解明していく糸口が見つかってくるのかもしれないと期待しています。

さらに言えば、「言語の種」は、ヒトの遺伝子のみが作り出すことができる物理的な物体であるはずです。つまり、「言語の種」は生物科学や脳科学から解明することもできるはずなのです。実際、私は、JST-CRESTの「言語の脳機能に基づく神経回路の動作原理の解明」という研究プロジェクトで脳科学研究者との共同研究もしています。

ヒト言語を対象とし、脳科学のような生物学的・物理科学的アプローチと言語学のような心理学的アプローチの両方から研究を進め、その研究結果が融合していったとき、心と脳の間に横たわる分水嶺の成り立ちに関して何かしらの理解が得られる可能性もあるかもしれません。心と脳の融合に関する科学という、物理学、脳科学、認知科学、心理学、哲学などの既存の分野の垣根を大きく超え出た、将来的なブレイクスルーへと繋がる手がかりが、まさしく言語研究に委ねられているのかもしれない―――そのような予感をも心の片隅に抱きながら、日々研究を進めています。

取材・構成:大石かおり

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School