- カルパナ・ポウデル(Kalpana Poudel-Tandukar)助教(2012年1月当時)

日本に来た経緯

私はネパールの大学で公衆衛生学を学んだ後、オーストラリアの大学の修士課程に進学し、プライマリーヘルスケアを学びました。プライマリーヘルスケアとは、医師と患者がコミュニケーションを図り、患者の意見を最大限反映させて診察や治療を行う医療です。

ちょうどその頃、私の夫が日本で研究をしており、日本の研究環境と暮らしが素晴らしいと聞いていたので、私も博士課程から日本で研究することにしました。来日した頃は日本語に慣れておらず、日常生活では苦労もありましたが、今では、日本語にも慣れました。日本での研究生活は、今年で10年目になります。日本に来てから子供も生まれ、家族とともに日本の生活を楽しんでいます。

HIV感染と栄養学

私は10年以上前にヒト免疫不全ウイルス(以下、HIV)に関する研究を始めました。HIVに関する研究は世界各国で行われ、行動学的研究や臨床医学的な研究においては、たくさんの知見が蓄積されています。しかし、それらに比べて栄養学的な研究はまだ少ないのが現状です。私はかねてから栄養学に興味を持っていましたので、この分野を研究することにしました。

私が着目した栄養素は、ビタミンDです。ビタミンDは、シイタケや鮭などに多く含まれ、カルシウムの代謝に関係しています。また、血中で水酸化された状態のビタミンD(以下、25[OH]D)には、炎症を抑制する効果もあることもわかっています。一方、炎症の指標としては、C-reactive protein(以下、CRP)という血中のタンパク質が利用されています。CRPは、炎症時に上昇します。これまで、HIV感染とビタミンD欠乏の関係、HIV感染と炎症(CRP)の関係は、それぞれ研究されていました。しかし、HIV感染におけるビタミンD欠乏と炎症(CRP)の関連は明らかにされていませんでした。

図1 これまでのHIV感染と炎症の関係についての研究の概要。白矢印は、既に研究されていた部分。黒矢印は、まだ明らかになっていない部分。(提供/カルパナ・ポウデル助教)

ビタミンDとCRPの関係

今回私はこのビタミンDとCRPの関連を、HIV感染者への聞き取りと血液データの追跡調査により研究しました。HIV研究の難しさは、被験者を募るところにあります。まず、研究を始める前に国の許可が必要になります。その後、被験者ひとりひとりに協力を求め、同意を得なくてはなりません。HIV感染者は神経質になっていることが多いので、研究の趣旨を丁寧に説明する必要があります。また、HIV感染者が利用している療養施設の職員の協力も欠かせません。今回の研究も、療養施設の職員はじめ、たくさんの協力者を得て実施できました。

今回の研究は、ネパールのある地域のHIV感染者320人が被験者です。はじめに、事前調査として、聞き取り調査と身体測定と血圧測定を行いました。今回のような研究では、被験者の個人差が統計分析に影響を与えます。しかし、事前調査により個人差が統計分析に与える影響を除外することができました。事前調査から6か月後、同じ被験者から採血し、血清をサンプルとして収集しました。このサンプルを用いて、血清中の25[OH]D濃度と血清中のCRP濃度の関連を調べました。

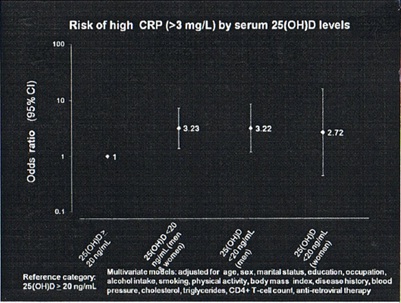

図表2 血清25[OH]Dと血清CRPのグラフ(個人差の影響は除外済み)。血清25[OH]Dが正常値(≧20 ng/ml)の場合の血清CRP値を1.0として、血清25[OH]D値が正常よりも低い値(<20 ng/ml)の場合の血清CRP値を表している。(提供/カルパナ・ポウデル助教)

すると、血清25[OH]Dが正常値(≧20 ng/ml)のHIV感染者より、血清25[OH]Dが正常値より低い(<20 ng/ml)、つまり25[OH]Dが欠乏しているHIV感染者のほうが、血清CRPが高いことが明らかになりました。

HIV感染者で血清CRPが高い値になると、AIDS発症の可能性が高くなります。血清CRPを低い値に維持できれば、発症までの潜伏期間を延ばせますし、HIV感染者のQuality Of Life(生活の質)も維持できることがわかっています。ですから、HIV感染者は血清CRPを低くするために、ビタミンDをしっかり摂取することが重要です。ちょっとした栄養素の改善ですが、薬物療法よりもコストがかからず、AIDS発症予防に効果が期待できます。また、栄養の改善は、一般家庭でも取り組める簡単な方法です。

今後の研究と将来展望

現在、先の調査での聞き取り調査と血清CRPのデータを用いて、HIV感染者のうつ病と炎症の関連を研究しています。その後は、ビタミンDのサプリメントを補給した場合、本当にAIDSの発症を遅らせることができるのかを調査し、今回の研究を発展させたいと考えています。

私は、研究が好きです。研究をより良いものにするためには、様々な研究者とディスカッションできる環境が重要ですから、たくさんの研究者に囲まれている現在の環境は、とても素晴らしいものだと思っています。この環境で研究に励み、大学の教官としてネパールに戻り、学術的な貢献ができればと考えています。

取材・構成:青山聖子/土谷佳峰

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School