- 井黒忍(Shinobu Iguro)助教(2011年4月当時)

水環境問題への水利史研究の視点

私の研究分野は東洋史です。中でも現在、中国環境史をテーマにしています。中国環境史研究には、気候や海陸の変遷、災害史、疾病史などの個別テーマと、環境を総合的に評価するような総合テーマがあります。私自身は生態環境と文化との相互関係に注目しており、特に水を切り口とした環境・社会・文化の相互関係を解明することに取り組んでいます。

21世紀は「水の世紀」と言われています。水資源の偏在、沙漠化の拡大などにより、水問題がどんどん深刻化していくだろうとされる時代です。乾燥地域がさらに拡大し、これまでは水があったけれども今後失ってしまう地域が増えていくかもしれない。日本は水が豊富ですが、海外で生産された農作物を輸入しているので、結果として水を輸入していることになります。日本も水問題と無関係ではないのです。

限りある水資源をいかに利用・分配し、人類は生き続けてきたのでしょうか。この問題意識をもとに、私は水利史の研究に取り組んでいます。年間降水量 500mm以下の乾燥・半乾燥地域では、水資源の有無が食糧生産および生命維持に対するリミティングファクターとなります。私の研究では、そうした地域において歴史的に行われていた水利用方式や水利権の形態について、歴史的資料をもとに考察しています。

水利碑刻を用いた通時的研究

私が研究の対象としているフィールドは中国山西省の汾河流域です。この地域は乾燥・半乾燥地域が大部分を占めており、「十年九干(10年のうち9年は干ばつ)」とも呼ばれる旱害頻発地域です。

また山西省は、中国全土の中で古くからの遺跡が最もよく残っています。私の研究方法は、水に関するさまざまな決まり(水規)を明文化した水利碑刻や、それを編集してまとめた水冊を現地調査に基づき収集・解読するというものです。2001年に山西省の石碑の調査を始めた際、水神祭祀の遺跡に多数の水利碑刻が並んでいるのを発見しました。12世紀から20世紀までの水利碑がそろっているのを目にし、これらを読み解いていけば通時的な考察が可能になると考えました。

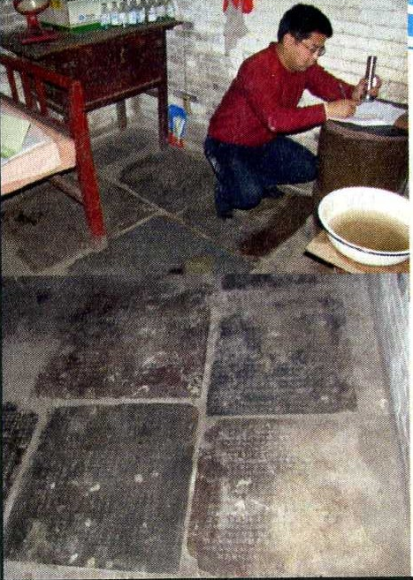

水利碑はもともと分水などのポイントに建てられたと思われます。それらの中には、のちに寺院などの軒下に並べて保管されたり、不要になったためかまたは保護する目的で土中に埋められたりしているものもあります。床石や柱などとして二次・三次利用されている例もみられます。

![p.2(左)写真[1]](https://www.waseda.jp/inst/wias/assets/uploads/2017/01/fa89ddec0462877ea0a3952bbe889d5e.jpg)

(左)分水地点に立つ水利碑。(提供/井黒忍助教)

(右)寺院や宗教施設には水利碑がまとめて置いてあるところもある。(提供/井黒忍助教)

清濁灌漑と水売買の事例にみる環境適応のあり方

上述の研究により明らかになった水利方式の一例を紹介します。河津三峪灌区では、水量の少なさをカバーするために清濁灌漑方式が用いられました。これは、山脈中に湧き出る泉水を用いた清水灌漑と、雨水が集まって流出する濁水を用いた濁水灌漑という、異なる水源による2つの灌漑方式を併用する方法です。恒常的に流れる清水が希少なため、雨水の有効利用を目的とした濁水灌漑も行われたのです。そして、上流村では清水を、下流村では濁水を用い、それぞれもう一方の水源の水は使用が禁じられました。このように完全に水源を別にする「近清遠濁」「清濁分明」の原則により、同一地域内における水資源の共有がはかられました。

さらに、降雨には時期的偏りがありますので、水の量的・時期的な過不足を調整する必要がありました。そのために、清水や灌漑用耕地、灌漑水路用地などの売買契約が取り交わされました。これにより、限られた水資源の有効利用がなされたのです。

「近清遠濁」「清濁分明」の両制限規定を遵守する。それと同時に、個人・村落の間で取り交わされた水利関連売買契約により融通性を確保する。こうした2つの工夫により、清濁灌漑方式では水資源の利用を長期間持続することが可能となりました。ここに、不安定な水環境を変えようとするのではなくそれに適応しようとした当時の人々の生き方を垣間見ることができます。

(左)河津三峪灌区の清流灌漑に関する水利碑。調査時には診療所の床石になっていた。(提供/井黒忍助教)

(右)水路図も発見された。万歴28年(1600年)「瓜峪図」(河津市馬家堡村)(提供/井黒忍助教)

中国山西省における歴史的水利用方式の研究は、豊富に残された資料に助けられ進んできているといえます。しかし一般的には、乾燥地域は文字資料が少なく、水資源が豊富な地域に比べ、研究があまり進んでいないと言わざるを得ません。けれども幸い、山西省の事例はかなり汎用性を持つといえます。地域の地理的な条件、耕地区画の条件などさまざまな要素をモデル化し、応用していくことによって、文字資料がない地域に関しても水利用の実態を今後解明できるのではないかと考えています。

時代を越えて環境を見る ─ 水利史研究の可能性

環境史研究は、時代区分にとらわれず、時間的にかなり長いスパンで環境問題を考察する点が特徴的です。歴史学者は各時代の枠内で研究を行いますし、環境学者は遠い過去には関心を持ちません。また、日本において環境史に携わる研究者は多いとは言えません。しかし私は、環境史の研究方法に独自の意義を見いだせると思います。

地域社会の変質、伝統文化の喪失が起こっている現代においては、歴史的な水利用方式を支えてきた用水秩序と地域概念は失われてきています。また、水源の乱開発や工業化の進展に伴う水資源の大量利用などの影響で、1980年代以降水源の枯渇が進んでいます。自然環境と調和する方向で工夫を凝らしてきた歴史的な水利用のあり方とは対照的な状況です。

しかし、環境問題が特に注目されるようになった20世紀終わりから21世紀にかけて、伝統文化を見直す動きもみられています。節水型社会の再構築や、水利権配分制度の取り入れが検討されてきています。

歴史的経験の中で培われた持続可能な水利用のあり方を水利史研究によって明らかにしていくことは、環境問題への現在的取り組みに新たな発想をもたらすものだと私は考えています。

取材・構成:押尾真理子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School