- ブガエワ・アンナ(Anna Bugaeva)助教(2010年12月当時)

アイヌ語は消滅危機言語の1つ

現在、世界中には約7000の言語があります。しかし、その多くが、使用人口が極めて少ないという理由から、消滅の危機にさらされています。21世紀の終わりには90%の言語が消滅すると予測する研究者もいます。 私がアイヌ語を研究しようと思ったのも、アイヌ語が消滅危機言語の1つだからです。最近は、地球環境保護の観点から、「生物多様性」の重要性が謳われていますが、言語学者にとって消滅危機言語は、生物学者にとっての絶滅危惧種に匹敵します。言語を失うということはすなわち、その民族の文化や世界観を失うということです。 私のアイヌ語研究は日本への興味から始まりました。そして、サンクト・ペテルブルグ大学の東洋学部日本語学科に進学し、日本語の研究をしている中、アイヌ語と出合ったのです。 アイヌ民族は日本とロシアにまたがる北方先住民族で、以前は北海道だけでなく、本州北東部やロシアのサハリン南部などにも居住しており、私にとって比較的身近な存在でした。

10名のアイヌ語母語話者の音声を100時間に及び録音

アイヌ語は、系統が不明で、しかも構文パターンの独自性が強い言語です。言語学の中には、すべての言語に共通する普遍性とそれぞれの言語の特殊性の背景にある要因を解明しようという「言語類型論」と呼ばれる学問領域がありますが、その点においても、アイヌ語は研究する価値が非常に高い言語です。

しかし、残念ながら、私がサンクト・ペテルブルグ大学に在籍していた1990年代前半、ロシアには、アイヌ語関連の資料がほとんどありませんでした。また、アイヌ語の母語話者、つまり日常的にアイヌ語を話す人はすでに1人もいないだろうと言われていました。

ところが、1996年にチャンス到来。北海道大学大学院文学研究科言語学専攻に入学し、アイヌ語を研究できるようになったのです。来日してわかったことは、日本では100年以上前から、アイヌ語の研究者が数名おり、アイヌ語の辞典や文法書が多数残されていたということです。しかし、その内容は必ずしも完全ではありませんでした。

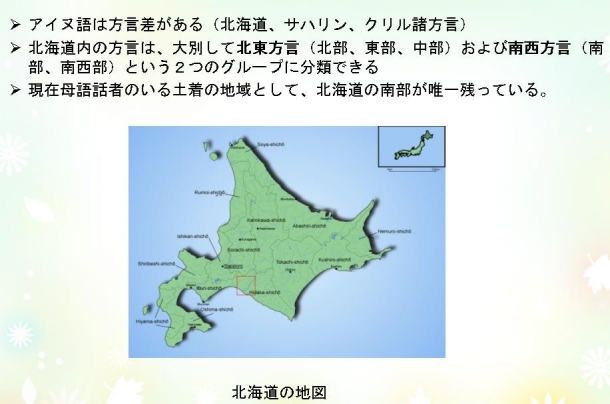

また、母語話者も現存していました。そこで、私はフィールドワークを開始。アイヌ語の母語話者に会い、音声を録音していったのです(図1)。

中でも注力したのが、北海道南西方言の1つである千歳方言でした。そして、収録した音声を基に、私独自の視点でアイヌ語の特徴を分析。これまで文法に関する記述のなかったアイヌ語の千歳方言を記述し、この方言の特色を明らかにしました。また、北海道南西の他の方言も調査し、10名の母語話者に会い、合計 100時間の音声資料を収集しました。

図1 「アイヌ」とは「人間」という意味。アイヌ語は大きく3つの方言グループ(北海道、サハリン、クリル)に分かれている。北海道内の方言の場合、北東方言と南西方言に大別できる。{サハリン諸方言も色々細かく分類できますが、私の研究テーマではないので、ここでその話を避けたいと思います。}図版提供/ブガエワ・アンナ助教

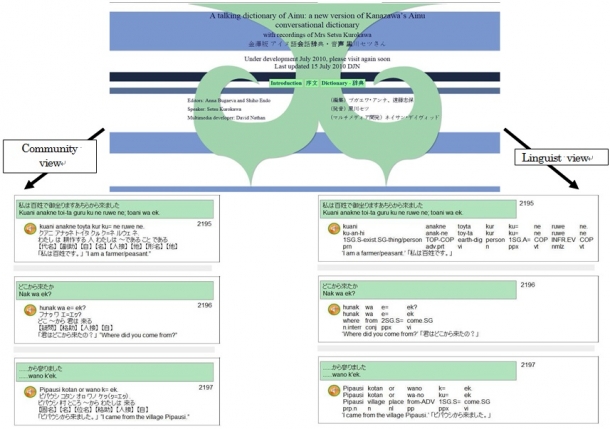

私が苦心したのは、録音した音声の文字化です。アイヌ民族は文字を持たないため、ローマ字やカタカナを使って表記しました。また、アイヌ語を学習したいという人向けに、「音声付きアイヌ語辞典」も作成しました(図2)。

図2 アイヌ語を学習したいという人向けに作成した「音声付きアイヌ語辞典」( http://lah.soas.ac.uk/projects/ainu/)。特に、2007年から2009年には、ロンドン大学アジア・アフリカ学部が実施した、危機に瀕した言語のドキュメンテーションプログラム「ELDP(=Endangered Languages Documentation Program)ポスドクプロジェクト」の代表者として、アイヌ語の音声資料の収集に奔走。この音声付き辞典はその集大成となるもの。

私がアイヌ語の研究者として最も面白いと感じるのは構文の分析です。アイヌ語の大きな特徴に「充当態構文」があります。

充当態とは、述語となる動詞に、「充当接頭辞」をつけることで、英語や日本語では、付加詞としてしか表わせない名詞句を、直接目的語に昇格させる構文のことです。この名詞句は一般に利益者、場所、道具など、動作主と対象以外の、いわゆる“周辺的な”意味役割を持っています。

こういった充当態構文はアイヌ語以外の言語にも見られますが、アイヌ語ならではの充当態構文があります。代表的なものは、「e-」、「ko-」、「o-」という3つの充当接頭辞です。これらはいずれも、その動詞が取ることができる目的語の数を1つ増やすことができます。

例えば、「o-」は次のような使い方をします。

(A)充当態構造ではない文章:casi upsor ta ahun=an ruwe ne:「私がお城の中に入った」

(B)充当態構文:casi upsor a=o-ahun ruwe ne:「私がお城の中に入った」

(A)のcasi upsorは「お城の中」という意味です。(A)のtaは「~に」という意味で、ahun=anは「私が入る」という自動詞です。それに対し、充当態構文の(B)では、ahun=anに、o-という充当接頭辞をつけ、a=o-ahunとすることで、「~に入る」という意味を表しています。

casi upsor「お城の中」という名詞句は、意味役割が「着点」のままであるにもかかわらず、目的語に昇格していることが分かります。(A)のように自動詞に充当接頭辞がつくと、(B)のように他動詞になります。また、他動詞に充当接頭辞がつくことで目的語が1つ増えます。

一方、動詞に「e-」が付くと「内容」や「道具」、「ko-」が付くと「着点」や「受益者」の機能を設定できます。このように、1種類の充当接頭辞が設定できる機能の種類が多いというのは、アイヌ語の興味深いところです。

充当態構文を有する多くの言語は、「充当態接辞がつく他動詞よりも、充当態接辞がつく自動詞のほうが少ない」、「充当態目的語の最も一般的な意味役割は明らかに受益者である」と言われています。しかし、アイヌ語はこれとは異なり、次のことが言えます。(1)自動詞から派生した充当態動詞は他動詞から派生した充当態動詞よりもかなり多い。 (2)「受益者」という意味役割は充当態目的語には多少見られるが、それほど多くはない(アイヌ語の充当態目的語に一番多く見られる意味役割は「e-」の「内容」)。

また、「e-」、「ko-」で派生する充当態構文の中には、対応する非・充当態構文が存在しないものがあります。つまり、充当態構文以外の方法では目的語の意味役割を表現できないということです。これは言語学的に見て、非常に稀なケースです。

アイヌ語の研究を始めたばかりの頃、私は、アイヌ語が、既存の言語類型論に一石を投じるだろうと直感しました。実際、研究を進める中、従来の類型論では説明できない多数の例外を見つけました。今後、さらにアイヌ語の充当態構文の研究を進めていくことで、いつか言語類型論の体系を塗り替えたいです。

取材・構成:山田 久美

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School