- 金 泰均(Taekyoon Kim)助教(2010年5月当時)

労働争議をなくすためにはどうすればよいのか

日本と韓国は、ある一定の期間の間に急激な経済成長と経済ショックを経験したという共通点をもっています。しかし、労働争議の件数の推移は大きく異なります。日本では、経済成長期にピークを迎え、バブル崩壊という経済危機後も減少し続け、現在ではごくわずかであるのに対して、韓国では、同様に経済成長期にピークを迎えたものの、経済危機の後も増加傾向を示し、年間の争議件数は現在も1000件を超えています。

図1:日本と韓国の労働争議件数の推移(提供/金 泰均助教)日本はピークを迎えたあと、紛争数・紛争期間ともに減少傾向、現在は数えるほどしかない。韓国はピークのあと減少傾向をみせたものの、現在も年間1000件以上の紛争数を記録する。

経済成長の過程で同じような歴史的経験をしたにもかかわらず、二国間で労働争議の状況がこんなにも異なるのはなぜでしょうか。日本のように平和な労働環境を得るにはどうすればよいのでしょうか。私は、両国が歴史的類似点をもつということに着目し、制度論の観点から歴史的な検討を試みています。

労働争議に関する日韓の相違

日本と韓国の労働争議の状況の違いについて、文化の違いや、国家統制論的な立場からの説明を試みることも考えられます。しかし、いずれも行政側に焦点がおかれ、労働者側にはあまり目が向けられていません。私は、労働者という存在も説明のなかに取り込むために、二国のコーポラティズムに関する比較研究を行い、マクロ・コーポラティズムだけではなく、ミクロ・コーポラティズムとメゾ・コーポラティズムの視点を取り入れました。

コーポラティズムとは、職能団体などの社会集団が政治的な意思決定プロセスに制度的に参加することによって、相互的な義務と権利に基づく社会的調和をつくりだし、協調によって持続的な経済成長を達成しようとする体制や構造の総称です。近代においてはこの概念がより広義化して、国家だけではなくミクロ・レベル(企業)、メゾ・レベル(産業セクター・地域団体)にもこの概念が適用されています。

マクロ・コーポラティズムにおいては政府による統率された労使交渉が行われますが、ミクロ・コーポラティズムでは、企業レベルでの労使交渉が行われます。そして、メゾ・コーポラティズムにおいては、産業別労働組合など多様な団体による労使交渉が行われます。このメゾ・コーポラティズムの存在に着目して、経路依存性の概念にのっとって、二国の労働争議の歴史を分析すると、それぞれのたどった道のりに違いが明らかになります。

経路依存性とは、個人が個人にとって最も利得が多いと思われる選択を繰り返すことで歴史がつくられてゆく過程をさします。労働者は労使交渉プロセスにおいて、経済的利得を最も強く求めると考えられます。このため、企業レベルでの交渉においては、終身雇用制度などの経済的な譲歩案が提供され、行政レベルでの交渉では、中央労働団体のリーダーや政策決定者を巻き込んだ中央集権的な交渉プロセスを経て、制度的な譲歩案が提供されます。

日韓の労使交渉の歴史的道筋

日本と韓国に共通する経済状況の歴史は、①近代国家の構築、②民主化、③経済危機の3段階に分けられます。

日本では近代化の段階においては、国家の力が強く、また古くからある家父長制度の影響で企業を一つの家族とする考え方が主流となっていました。そのため、民主化の段階になっても、労働者は対国家ではなく対雇用主の労使交渉を行ってきました。すなわち労働者は、企業ごとの労働組合を形成し、企業レベルの労使交渉を行い、大企業における終身雇用制度の維持など経済的譲歩案を獲得してきました。経済危機後、産業単位の労働組合もつくられ、また国家レベルの労働団体である連合(日本労働組合総連合会)が力を強め、交渉のパターンは変化しました。しかし、連合も終身雇用を社会保障の基盤と考えて、企業側との労使交渉を継続しており、ミクロ・コーポラティズムが連続的に維持されています。

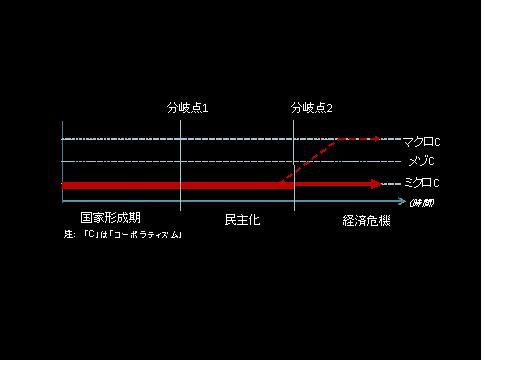

図2:日本の経路依存のパターン(提供/金 泰均助教)国家形成期以来、労働組合—企業で行われる労使交渉が主流。経済危機以降、連合を通して行政側との交渉も行われるが、日本ではミクロ・コーポラティズムが継続的に維持されている。

一方韓国では、近代国家構築の段階から、国家が積極的に企業側に介入し、民主化の段階においても労働者の労使交渉の相手は行政でした。また、労働者が様々な市民団体と協同して交渉を行うようになったということも特徴的です。経済危機後は混乱状態となり、労働者は賃金アップと雇用の確保を目指して様々な労働団体を組織し、労使交渉の形態はますます多様化していきました。

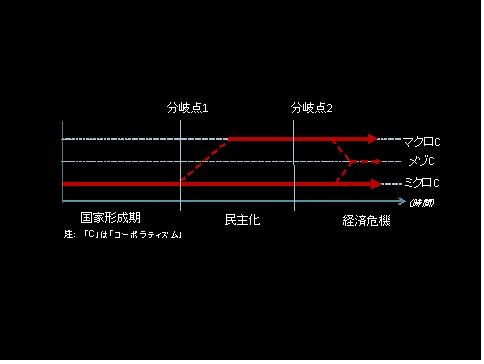

図3:韓国の経路依存のパターン(提供/金 泰均助教) 国家形成期は労働組合—企業間で行われる労使交渉が主流であったが、労働団体—行政側との交渉、労働団体間の政治的な対立などもあって、交渉が多様化している。

各段階における両国のコーポラティズムの変容を振り返ると、労使交渉において日本のたどった経路は安定的なものでしたが、韓国では交渉団体と交渉の形態が多様化し、メゾ・コーポラティズムという新しい労使交渉の状況ができあがったことがわかります。

より平和な社会のために

平和な社会はいかに築かれるか、ということは、常に私の関心の中心にありました。なぜ日本は労働争議件数が少なく、韓国ではOECDで問題視されるほどに多いのでしょうか。両国の労使交渉のあり方を歴史的に分析・比較すると、その鍵は労使交渉において追求される譲歩案の種類の違いにある可能性が考えられます。

日本と韓国は、近代国家構築から経済危機までのプロセスに歴史的な類似点が多いという意味で、同じ条件下にあったといえます。しかし、日本では企業側との交渉が主流で、結果的に経済的譲歩案が追求されてきたのに対し、韓国では行政側との交渉が主流で、制度的譲歩案が追求されてきました。

この研究は現在進行中ですが、現在の労働争議件数の違いの原因が、労働争議において提示される譲歩案の違いにあるとすれば、経済的譲歩案の方が、労働争議をなくし平和な社会を得るためには、より効果的であるという可能性を示していると思います。

歴史的分析は、現状に対する理解を深め、未来に対する見通しを立てることに役立ちます。私は研究を通して、どうしたら人々が平和に暮らせるのかを考え続けてきたいと思います。

取材・構成:青山聖子/土屋 智子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School