- 座主 祥伸(Yoshinobu Zasu)助教(2008年9月当時)

学問の分野はさまざまありますが、研究対象を分析・説明する方法として“経済学的アプローチ”は一つの有効な手段です。「医療の経済学」や「教育の経済学」などの分野はその例といえます。

私が専攻する「法と経済学」も、その一つです。法制度や法律に関して、経済学的な分析を行うのが「法と経済学」の本質です。より簡単にいえば「法を経済学的に考える」学問といえます。

「法と経済学」を経済学の立場から研究する人もいれば、商法や会社法といった法学の立場からアプローチする人もいます。私自身は、法学部生として大学に入 学したものの、経済学にも興味をもっていました。とくにミクロ経済やマクロ経済などの基礎的理論の上に応用分野があるといった、学問としての統一性に魅力 を感じていたのです。そこで学部3年生のとき経済学部に転学部しました。そのとき、ゼミの先生が教えてくれたのが「法と経済学」でした。法学と違う視点で 法を見る面白さを感じ、この分野を目指すことになりました。

成功している国際条約を分析

いま私は「ケープタウン条約」という国際条約の経済分析に取り組んでいます。航空機などの高額な乗り物を担保とするときの法律関係一般を規定した条約で、2001年に採択、2004年に発効しました。

締約国は21か国にも上っており、その点で成功した条約といえます。特徴的な点は、批准した国がアフガニスタン、コロンビア、エチオピアといった、いわゆる途上国・新興国でほぼ占められていることです。なぜ、ケープタウン条約は成功したのか。なぜ、締約国に途上国や新興国が多いのか。以下のような経済学的分析をしています。

途上国や新興国などで事業家が航空会社を作るとき、海外からの投資を集めるため、その航空会社が所有する航空機を担保にすることがあります。よく、何かの目的でおカネを借りるとき、返せない場合のため家を担保にすることがありますが、この研究では「家」にあたるものが「航空機」であると考えてください。

おカネを借りた側である事業家(債務者)が、貸した側の投資家(債権者)におカネを返せなくなったとします。契約上、担保である航空機は債権者の手に渡ることになります。ところが、債権者が国外の人である場合、裁判所での担保執行手続きや航空機登録機関での国籍末梢などに手間がかかる上、自国の債務者を守ろうとする偏った裁量権が行使されるおそれがあります。つまり、当事者間で担保の契約を交わしたにもかかわらず、手続きの方法はその国の法律で決められてしまい、担保執行の判断はその国の裁判所や行政機関に委ねられてしまうのです。

鍵となる“時間非整合性の問題”

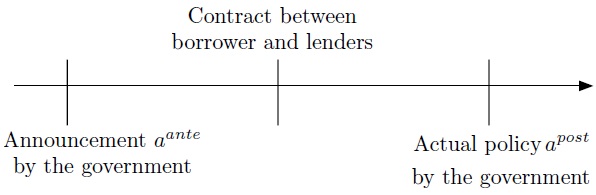

政府とは、自国の当事者の利益を最優先する傾向があります。このことからすると、自国の債務者と他国の債権者の契約の“事前”と“事後”で、政策が変わることが考えられます。“事前”では自国に十分な投資を引き入れたいがために海外投資家(債権者)を厚遇しようとしますが、“事後”では自国の事業家(債務者)を保護する政策に変わります。「釣った魚に餌はやらない」という言葉がありますが、ちょうどそんな感じです。このように事前と事後の政策が変わってしまうことを“時間非整合性の問題”といいます。

外国の投資家にとってみれば、契約後の担保回収が大変で、契約前もその国の政府への信用がならないような状況であれば、投資をためらってしまいます。その結果、事業家も政府自体も、時間非整合性の問題に苦しめられるのです。

ケープタウン条約には、この問題を解決する方策が盛り込まれており、そのために、条約として成功しているのではないかと私は考えました。その方策とは、「レビューシステム」です。これは、専門家が毎年、締約国が航空機の担保執行に関して債権者を不利にさせるような条約違反をしていないか評価し報告する制度です。このレビューシステムがあれば、各締約国は条約を守る確率が上がると考えられます。レビューで低く評価されてしまうと、以降その国は国際資本市場に参加しにくくなるからです。

言い換えれば、国が条約に批准することで、政府は“事後”の政策を“事前”の状態に近づけることができるわけです。これは、投資家にとってその国への信頼が上がることを意味しますから、投資の契約が執行される確率が上がると予想されます。その結果、事業成功時に事業家から資本家へと渡る元本と利息の合計額を減らす効果を生み出すと考えられます。

ここまでをまとめると、この条約ではレビューシステムの存在が時間的非整合性の問題を解決しているということが経済学的分析によって考えられました。これを裏づけるように、現実でも同じ状況となっています。ケープタウン条約に批准した国では、より低いリスクプレミアム(リスクに応じた割増分)の水準で資金提供してもらうことが可能となっています。OECDによると、リスクプレミアムが高い国、いわば信用のおけない国ほど、ケープタウン条約批准後のリスクプレミアム減少幅が大きくなっています。途上国や新興国ほど、ケープタウン条約に入る意義が高まるということになります。

途上国や新興国は、自国の金融市場が発展していないため、海外からの投資に頼らざるをえません。よってこうした国々は時間非整合性が大きくなる傾向があります。ケープタウン条約は、時間非整合性の問題に苦しむ途上国にとって自国への信憑性を向上させる機能をもった条約だといえます。

矢印は時の流れ。債務者-債権者間の契約(中央)よりも“事前”(左)では、政府は海外投資家を保護する呼びかけをする。だが、“事後”になると、自国の利害当事者(債務者)を保護する政策をとるようになる。この差が“時間非整合性”の問題を生む。(提供/座主祥伸助教)

日本の法学に貢献したい

「法と経済学」は、みなさんにとってより身近な法律などを扱うこともできます。例えば、日本の旧借地借家法は、かねてから研究対象となってきました。日本の賃貸物件に家族向けの一戸建てが少なく、単身向けのワンルームが多い原因も経済学的に分析できます。旧借地借家法は、借り手を保護する傾向が強いため、貸し手にとっては身軽に引っ越さない家族向けの大きな建物を貸すことはリスキーになるのです。

「法と経済学」の本場である米国では、法学と経済学のダブル・ディグリーを取得している研究者が多くいます。日本ではまだそのような制度はありませんが、自分自身で日本法についても勉強し、将来的には日本の法制度に経済学的観点からメッセージを与える研究ができればと思っています。これからの研究課題として、短期的には条約の成功と不成功を決める要因の計量分析、中期的には日本法に関する分析と法学への貢献、さらに長期的には英米法と大陸法の違いに関する分析をしていければと考えています。

取材・構成:漆原次郎

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy