楽に学習するために懸命に研究する

スポーツやゲームをする人なら、誰でも一度は「速く上達したい」と思ったことがあるのではないでしょうか。私もその一人で、スキルの学習や上達に非常に興味があり、技能学習について研究をしています。

もともと、私は人間工学の研究をしていました。「何も知らない人でも使いやすい電化製品はどのように設計すればよいか」を追究するうちに、認知科学にも興味が広がり、「ヒトはどのように学ぶのか」という基礎的なテーマにシフトしてきたという経緯もあります。しかし、実験を通じて技能学習のメカニズムを明らかにすることは容易ではなく、必死に研究しながら楽に学習できる方法を検討しています。

「なぜかうまくできる」を科学的に解明する

初めてビリヤードをしたときによい結果を出せたとします。この場合、ビリヤードを練習したことがないので、過去に経験した(かもしれない)スポーツで得たスキルがビリヤードのパフォーマンスに活かされているのかもしれません。しかし、私たちはパフォーマンスをしながら「あ、このビリヤードのショットがうまくできたのは、サッカー経験のおかげだ」と思うことはほとんどないと思います。このように「気づかないうちに(潜在的に)、以前学習したスキルを新しいスキルに転移する」ということは、効率のよい(練習時間の少ない)パフォーマンスに繋がっていると言えます。ところが、このような潜在的転移を実験的に示した研究は限られていました。

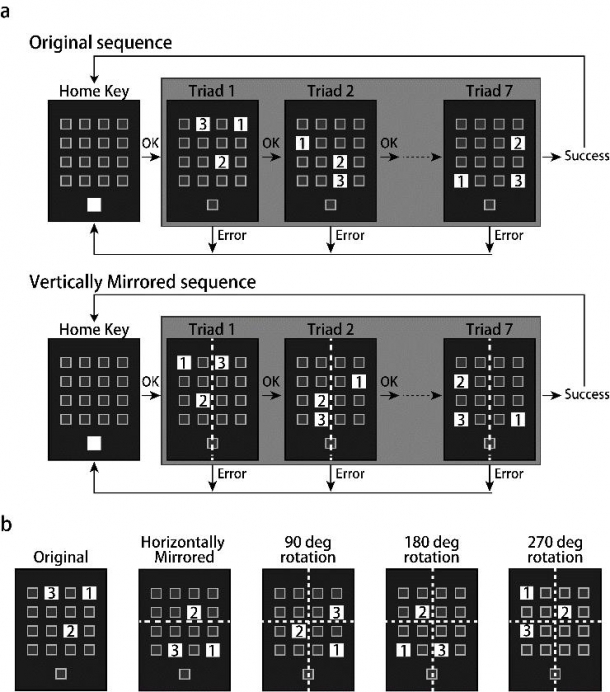

私たちの実験では、ボタン押しの正解の順番が予め決められた系列を作成し、それを実験参加者に試行錯誤しながら学習してもらいました。学習の際には、なるべく速く正確にボタンを押すことを心がけてもらいました。実験参加者は合計2種類の系列を学習します。1つ目の系列は、全員に共通したものです(図1a Original sequence)。そして2つ目の系列を学習するときに、実験参加者を3つの群に分け、①1つ目の系列とは関連のないランダムな系列、②1つ目の系列のボタン配置を左右鏡面反転させた系列(図1a Vetrically Mirrored sequence)、③上下鏡面反転させた系列(図1b Horizontally Mirrored sequence)にそれぞれ取り組んでもらいました。ただし、実験参加者には、「2つ目の系列はランダムに生成されたものです」と伝え、1つ目と2つ目の系列の関係性および実験の意図は伝えません。実験では、課題に取り組んでいる間に間違えた回数と、ボタンを押すのにかかった時間を計測することで学習効果の指標としました。

図1:潜在的転移を実証するための実験デザイン。 実験参加者120人を40人ずつの3グループに分ける。実験参加者は学習系列(a, Original sequence)に取り組んだ後、左右鏡面反転(a, Vertically Mirrored sequence),上下鏡面反転(b, Horizontally Mirrored sequence),ランダムに生成された系列(図中にはない)のいずれかに取り組んだ。なお、別の実験では、オリジナル系列を回転させた条件も用意した(b, Rotated sequences)。(Adapted from Tanaka and Watanabe (2014). Copyright 2014 by Elsevier)

もしこの実験で、鏡面反転系列に取り組んだ参加者が、鏡面反転というルールに気づかず、そしてその課題成績がランダムな系列に取り組んだ参加者(統制群)よりも優れているのであれば、「学習系列で習得した内容が、鏡面反転系列に取り組んでいるときに潜在的に転移した」と言うことができます。つまり、「なぜだかわからないが、うまくできてしまう」という現象を示すことができます。

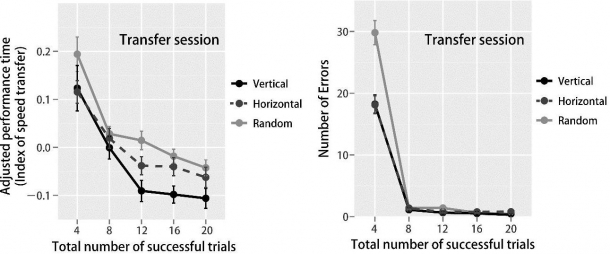

実験参加者のうちルールに気づかなかった人たちの結果を図 2 に示しました。間違った回数は、左右鏡面反転と上下鏡面反転の両方で統制群より有意に少なくなっていました(図2右)。ボタン押しの速度は、左右鏡面反転の場合、統制群よりも有意に速いことが分かりました(図2左)。これにより、新たな系列の学習には過去に学習した系列の要素が潜在的に転移されているということを示せたわけです。

図2:潜在的転移に関する実験結果。横軸は回数(4は1~4回目の平均、8は5~8回目の平均)。左図の縦軸は、速さの指標を表しており、値が小さいほどボタン押し時間が短いことを示唆している。右図は間違いの回数を表している。各グループの40人の実験参加者のうち、ルールに気づいたのは左右鏡面反転のグループで18人、上下鏡面反転のグループで7人だった。グラフは気づかなかった左右鏡面反転グループの22人と上下鏡面反転グループの33人、ランダムグループの40人のデータである。(Adapted from Tanaka and Watanabe (2014). Copyright 2014 by Elsevier)

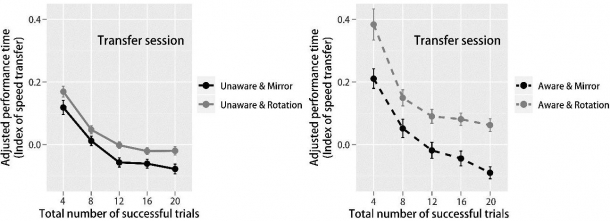

実験参加者の中には系列間のルールに気づく人もいて、この場合は、顕在的転移が起こったと言えます。潜在的転移の結果(図3左)と顕在的転移の結果(図3右)を概観してみると、共通して回転系列は鏡面反転系列に比べて課題成績が低いことが分かりました。意識的にボタン配置を頭の中で回転させるのは反転に比べて難しいと直感的にでも理解できると思います。

つまり、この結果は顕在的転移が起こりくい学習内容だと潜在的転移も起こりにくい傾向があるかもしれないことを示唆しています。言い換えると、潜在的な転移は決して万能ではなく、系列間のルールが複雑であれば転移は生じにくいと言えます。

図3:潜在的転移(左)と顕在的転移(右)の比較。 横軸は系列を最初から最後まで遂行した回数。縦軸はボタン押し速さの指標で、値が小さければ反応時間が短いことを示唆している。顕在的転移が起こりにくい学習内容ほど、潜在的転移も起こりにくい。(Adapted from Tanaka and Watanabe (2014). Copyright 2014 by Elsevier)

ルールに気づかなかった実験参加者に2回目に取り組んだ系列はどう感じたのかをインタビューしてみると、「行ったり来たりの動きが少なかったので、覚えやすかった」とか「はじめから脳が働いていた感じがする」といった回答がありました。系列は鏡面反転しているのだけなので、行ったり来たりの距離は1回目と同じになるはずですが、実験参加者は「移動距離が短い」と誤って認識していたのです。つまり、本人は「うまくできた」という評価はできますが、「なぜうまくできたのか」を正しく認識できずに、他の理由に誤って帰属してしまうことを示唆しています。この実験は緻密に統制されているので、うまくできた要因は系列間のルールであることを明らかにできました。しかし、日常生活のなかで何かをうまくできたときに、その理由を「距離が短いから」のように誤って認識していても誰もその誤りを修正できません。そもそも、日常生活の中で「潜在的転移」が起こっていても、それは簡単に検証できません。このように現象レベルで潜在的転移を示すことはできますが、日常生活や競技においてどのスキルがどのタイミングで転移されたのかを明らかにするには、多くのステップが残されていると考えています。

実社会への応用を視野に「追体験」も研究

技能学習の研究をするうちに、「どうしたら実社会に応用できるだろうか」という側面にも興味が出てきました。それに関連して現在は、プロフェッショナルの動きを追体験することで、ヒトは効率よく学習ができるかどうかについて研究をしています。例えば、ピアニストの動きを計測し、その動きをそのまま追体験できるような装置があれば、今までとは全く違ったピアノの上達法を生み出せるかもしれません。こうした追体験の効果を検証するため、現在はボタン押しのような基本的な動作を再現する追体験装置を開発しています。

追体験のシステムが確立されると、たとえば、過去の自分の動きを未来に残すこともできるでしょう。スランプになったスポーツ選手が、好調なときの感覚を取り戻したり、高齢になったドライバーが過去の自分の運転技術との差を客観的に感じたりできるかもしれません。あるいは、リハビリテーションメニューの1つになるかもしれません。

まだまだ先は長いですが、基礎研究とその成果を皆さんの日常生活に組み込むような応用研究の両方を行き来しながら、研究を広げ、深めていきたいと思っています。

取材・構成:大石かおり

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School