ありがちな方向に行動をシフトする「ベイズ統合」

例えば、バッティングセンターでボールを打つとき、最初はなかなか巧く打てないときがありますよね。でも何度かそのピッチグマシーンを経験して、そのコースのクセがなんとなく分かってきて、空振りばかりだったバットにボールが当たりだしたという経験に心当たりがあるのではないかと思います。

こうした、経験から一定のパターンを見つけて確率論的にあり得そうな方向に行動や知覚をシフトさせる最適方略が「ベイズ統合」です。ベイズ統合は、何かを掴もうとするときに腕の動きや、ボールをキャッチするタイミング調整など、我々の認識-運動行為の中に見ることができます。この「ベイズ統合」が私の研究テーマです。

ヒトの行動と過去の体験との関わり

私はスポーツ科学の出身で、ヒトの行為の巧みさに興味があります。ヒトの神経活動や筋肉の振舞といった身体の内的活動は不安定で大きなバラつきがあるのに比べ、我々の日常の認識-運動行動はとてもスムーズです。しかも、そういったバラつきは我々の身体内部だけでなく、身体をとりまく外的環境にも存在します。例えば、我々の生活空間は、行き交う人々との位置関係や路面の起伏の例にみるように、常に変化しております。そうした変動・変化に曝されながらも、ヒトの認識や行動が穏やかなのは特筆すべきことなのです。

かねがねこの問題に興味があったのですが、そんなおり、UCL (University College London) の研究グループから、ヒトの脳がベイズの定理に基づいて過去の経験を加味することで、そういったバラつきの影響を最小化して安定した運動行為を実現していることを示した興味深い論文が発表されました (Körding & Wolpert. Nature 2004)。

そこで、自分自身でも運動タイミング制御課題についての実験をしたのですが、そこでもベイズ統合モデルの予見と一致する結果が得られました。そして、さらに時間の“知覚”にあたってもベイズ統合は起きるだろうと仮説を立て、今回紹介する研究課題として取り組んだのです。

当たり前と考えていた仮説が実は大発見!

結論から言えば、時間順序の知覚にあたってもベイズ統合モデルの理論値と実測値は一致し、私の仮説は証明されました。

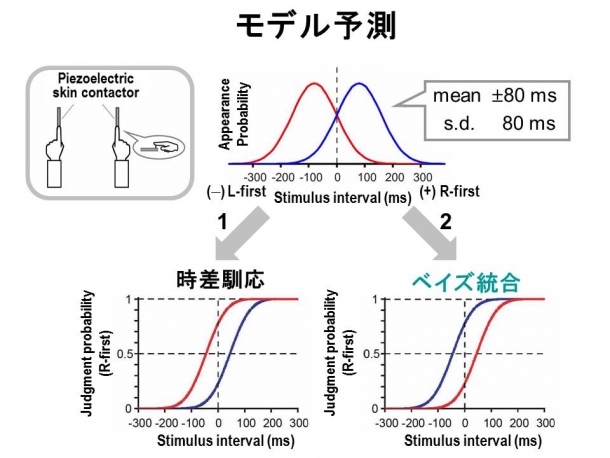

実験の内容は、右手と左手の人差し指に時間差をおいて触覚刺激を与え、左右のどちらが先に刺激を受けたかを答えさせるというものです。そして、右手への刺激が先行するように条件を設定した後で左右同時に刺激を与えた場合に、左右のどちらが先に刺激を受けたと感じるかを調べました。

ベイズ統合モデルではこれまでに頻出した事象が重視されます。そのため、右が先行する条件の後で左右同時の刺激を与えると、“先に刺激を受けたのは右が多かった”という体験から、今度の刺激も“右が先”と考えるだろうと予測できます。確かに実験結果もその予測を裏付けるものでした。

予想どおりの結果、そう思ってこの結果を共同研究者の北澤茂先生 (順天堂大学・医学部) に伝えたところ、「それは大発見ですよ!」と非常に驚かれ、それに私も驚かされました。

従来の時間知覚の領域では、一定の時間差を持った刺激を繰り返し体験した場合、ヒトはその時間差を徐々に縮め、やがて同時に感じるような知覚変化が報告されていました。私達の実験に従来の理論を当てはめると、刺激を右→左の順番で繰り返し与えた場合、刺激間の時差を縮める働きが生じて左右同時に刺激されたと感じるようになります。そのため、左右同時の刺激に対しては、逆に左が先に刺激を受けたと感じるはずだというのです。

この現象は「時差馴応」(Fujisaki et al. Nature Neurosci 2004)と呼ばれ、知覚の分野では多くの研究者が興味を持つ有名な現象だったのです。しかし、それまで運動制御を専門としていた私にはなじみがなく、思いがけない発見でした。

中央上のグラフは今回紹介した実験のモデル図 (Miyazaki, Yamamoto, Uchida, Kitazawa. 2006, Nature Neurosci 9: 875-877. より改変)。青線は右手刺激先行条件時の刺激分布を示し、赤線は逆に左手刺激先行条件時の刺激分布。この各条件時において、左下のグラフは時差馴応が起きると想定したモデルで、右下のグラフはベイズ統合が起きると想定したモデル。 例えば、右手刺激先行条件時(中央上の青線)に、時差馴応モデルでの判断は左手先行(左下青線)となり、ベイズ統合モデルでの判断は右手先行(右下青線)となる。本実験の実測値は右下のグラフの予見に一致し、ベイズ統合との関連が導かれた。(提供/宮崎 真助教)

時差馴応とベイズ統合:拮抗する作用の関係

時差馴応についてもう少し説明しましょう。例えば、TVの海外中継で、アナウンサーの口の動きと声に微妙なズレがありますよね。でも、しばらくするとそのズレが気にならなくなります。この現象が時差馴応の一例です。画像と声が同じ時差でズレ続けると、脳が視覚信号と聴覚信号との関係に気付き、それを同一起源の信号とみなして、この時差を埋め合わせてしてしまうのです。

時差馴応は、光信号と音信号のように脳への到達時間に時差が生じ得る場合には有益ですが、私達の実験で用いた両手への触覚刺激にはこれに準ずる時差はありません。埋め合わせるべき時差がそもそも存在しない状況では時差馴応が起きるはずがないのです。つまり、今回の実験では、時差馴応が不在となる状況を設定したためにベイズ統合が観測できたと考えられます。また、独自に考案した時差馴応とベイズ統合の複合モデルによれば、時差馴応が強く作用する場面ではベイズ統合は隠れてしまうことが予見されています。これに基づき、音-光刺激の時間順序判断のように時差馴応が働く状況では、実はベイズ統合の作用は隠されているだけであり、ベイズ統合はあらゆる状況下で潜在的に作用しているのではないかとも推測しています。

今後は実環境を想定した研究にも

今回の研究は、ヒトは過去の体験を適切に認識-行動に反映させて判断の正答率を高めていることを示しました。こういったヒトの情報処理の特性を明らかにすることで、スポーツ選手の技能解明につながったり、将来的にはロボットの情報処理にも役立つのではないかと思います。

最近の関心事は、複数の事象を同時に体験する時のベイズ統合の振る舞いです。というのも、私たちの生活環境は今回の実験条件のような単独の経験だけに対応していく場面は稀だからです。現在、より現実環境の特性に即した実験設定を用いて研究を進展させています。

取材・構成:青山聖子/渡辺馨

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy