- 田中 章浩(Akihiro Tanaka)助教(2010年9月当時)

人間を人間たらしめている感情のコミュニケーションに魅せられ

人間は社会的動物と言われ、卓越したコミュニケーション能力を駆使しています。コミュニケーションで相手とやり取りする情報には、言語情報のほかに非言語情報があり、たとえば、顔の表情や声の調子、ジェスチャーなどがあります。これらは感情を表すメッセージとも言えます。

感情があるために、人は罪を犯したり、戦争を起こしたり、あるいは、芸術を生み出したりもします。「人間を人間たらしめている感情とはどのように認知されているのか」を追究しているのが私の研究です。

言語情報から非言語情報へ

子どもの頃、親にパソコンを買い与えられた私は、プログラミングに大変興味をもち、人間のように会話ができるプログラムを作ることに夢中になりました。例えば「おはよう」と入力されたら、「おはようございます」と返答させる。複雑な会話に挑むうちに、コンピュータと人間には似た部分があるように思えてきました。そんな経験から、人間の心の仕組みに興味をもつようになり、大学では認知心理学を専攻しました。

会話に関する心的過程のモデル化が研究の動機だったため、博士論文を仕上げるころまでは言語的なコミュニケーションに関心が向いていました。転機が訪れたのは、オランダでの在外研究。言語の壁を補うために、現地の人となんとかコミュニケーションをとりたいとジェスチャーや顔の表情などを駆使するうちに、「非言語情報」が果たす役割の大きさを実感したのです。そして、それと同時に、世界中で大差ないと思っていた非言語情報にも、大きな文化的差異があると気づきました。例えば、日本人は、許してもらう雰囲気を作るために笑顔で謝ることもありますが、オランダ人はたとえ小さな失敗に対する謝罪でも、笑顔で謝られるとバカにされていると感じ、不快感を示すこともあるのです。

多感覚的な感情認知の文化的差異を実験で解明

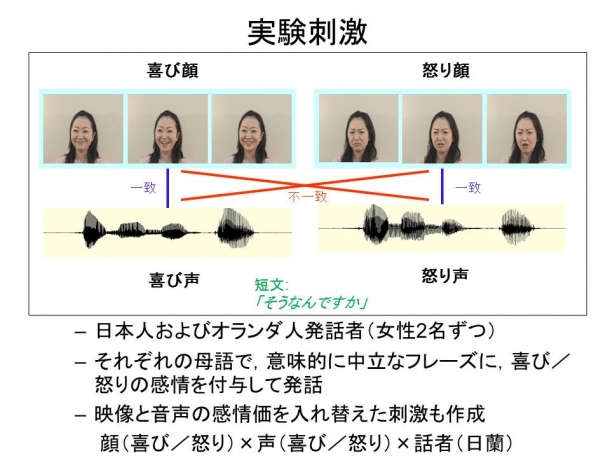

心理学において非言語情報の認知に関する研究は、視覚や聴覚といった五感のそれぞれについて進められており、五感をまたぐような研究はあまり進んではいません。しかし、私たちは実際には、顔の表情や声の調子といった複数の「非言語情報」を組み合わせて、総合的に感情を認知しています。そこで、私は顔の表情や声の調子を組み合わせた場面を用いて、「多感覚的」に感情を認知する過程の文化的差異を明らかにすることこそが重要だと考え、実験を行いました。日本人とオランダ人の被験者に、顔の表情と声の調子を一致させたビデオと一致させないビデオを見せ、ビデオに出てくる人の感情をどう認知するかを調べる実験です。

まず、被験者に視聴してもらうビデオを準備しました。日本人とオランダ人それぞれに怒った表情で「そうなんですか!(怒)」、喜びの表情で「そうなんですか~(喜)」などと発話してもらいました。「そうなんですか」のように、言語情報からはなんの感情も受け取れないような中立的なフレーズを計4フレーズ選びました。

次に、顔の表情と声の調子を独立に組み合わせました。すると、

1)「怒った表情×怒った声」

2)「怒った表情×喜びの声」

3)「喜びの表情×怒った声」

4)「喜びの表情×喜びの声」

という4種類のビデオができます(図1)。20人程度の日本人とオランダ人の被験者にこれらのビデオを試聴してもらい、「顔の表情から発話者は怒っているか喜んでいるか選んでください。」、もしくは「声の調子から発話者は怒っているか喜んでいるか選んでください。」と伝えました。

図1 実験に使われたビデオの概念図。「怒った表情×怒った声」、「怒った表情×喜びの声」、「喜びの表情×怒った声」、「喜びの表情×喜びの声」という 4種類の映像について、それぞれに、日本人発話バージョンとオランダ人発話バージョンを用意した。それぞれ話者が2人ずついて、4種類のフレーズがあるので、合計64種類のビデオが実験に使われた。(提供/田中 章浩助教)

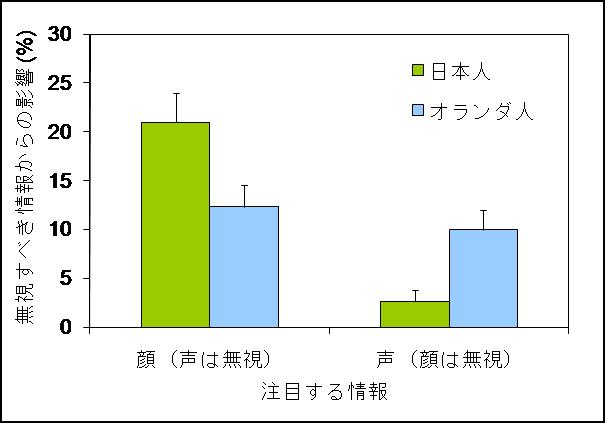

その結果、日本人はオランダ人と比べて、顔の表情から判断すると声の調子の影響を受けやすいが、声の調子から判断すると顔の表情の影響を受けにくいことがわかりました。つまり、日本人は顔の表情と声の調子からの感情認知において、声の調子による情報を重視する傾向があるのです。これは例えば、喜んだ顔をしながら怒った調子で相手が話している場合、日本人は相手の顔は喜んでいるにもかかわらず、怒っていると感じやすいということです。一方で、オランダ人は日本人と比べると声の調子の影響はあまり受けず、顔の表情からそのまま相手は喜んでいると判断する傾向がありました(図2)。

図2 感情認知における無視すべき情報からの影響の大きさ。無視すべき情報からの影響の大きさは、(顔と声が一致した条件での正答率 - 不一致の条件での正答率)によって算出した。(Tanaka, A. et al. (2010) Psychological Science, 21, 1259-1262.より図中文字を和訳)(提供/田中 章浩助教)

なぜ文化差が生じるのか?

この実験結果は、オランダ生活での私の実感とも通じるところがありました。私は、多感覚的な感情の認知における日本人とオランダ人の差異は、何らかの文化的あるいは言語的な原因があると考えています。これはあくまでも仮説の域を出ませんが、たとえば文化的な違いに着目すれば、日本には「顔で笑って、心で泣いて」という言葉に示されるように、本心、とりわけ負の感情を顔に出さないことが美徳とされる伝統があります。その結果として、抑制や偽装をしやすい顔の表情からではなく、呼吸がダイレクトに伝わり、本心を偽装しにくい声の調子に強く依存して、感情を読み解くようになったのかもしれません。そこに”真意” があると、考えて。

今後私は、喜びや怒りのほかに恐怖や嫌悪、驚きや悲しみといったそのほかの感情の認知についても文化的差異があるかどうかを明らかにしたいと考えています。また、現在までは、文化差をはっきりと捉えるために、西洋人の代表としてオランダ人、東洋人の代表として日本人を、それぞれ1つだけ取り上げて、その差異を明らかにしてきました。今後、この日本人での結果をどの程度一般化できるのかを見極めるために、ほかのアジア諸国でも同様の研究を進めていきたいと考えています。

感情の認知の文化的差異を明らかにできれば、日本人らしい感情認知をするロボットを作ることもできるでしょう。そのようなロボットづくりを通じて、私たちは異文化をさらに深く理解することもできるかもしれません。コミュニケーションを可能にする心の仕組みを明らかにするのが、私の夢です。

取材・構成:大石かおり/上崎貴実代

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School