- クリストフ・ラデマハ(Christoph Rademacher)助教(2012年5月当時)

法律には「実体法」と「手続法」がある

ドイツで法学を学び始めたとき、私は税法に興味をもっていました。しかし、交換留学生として金沢大学で商標法をテーマとした修士論文を書いてから、知財法に着目するようになりました。特に、特許は発明を保護するもので、国際的な分野であり、将来重要になると感じました。

法律には、実体法と手続法があります。特許に関する法律では、発明の新規性など特許の要件を定めたものが実体法、差止請求の条件のように係争の処理の仕方を定めたものが手続法です。

特許の実体法については、1883年に工業所有権の保護に関する「パリ条約」が締結され、以来100年以上の歳月の間に、「TRIPS協定」や「特許協力条約」をはじめとする世界各国間の調和した関係ができあがりました。このため、特許の要件は各国で類似し、どこの国でも簡単に申請することができます。

ところが、手続法のほうは、国によって異なり、1つの国の中に異なる制度がある場合さえあります。私は、日本だけでなく、アメリカやフランスにも留学した経験があるので、おもな国の制度の違いを比較したらおもしろいと考えました。ここでは、その研究の一部として、アメリカにおける複数の制度を比較した研究を紹介しましょう。

製品をつくらない企業による特許ビジネス

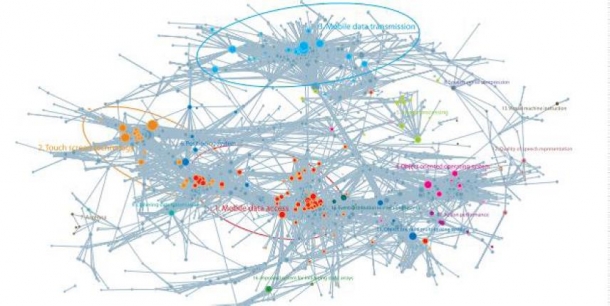

半導体をはじめ、最近の工業製品は数多くの特許で守られています。特許は、自社の製品を守るためだけでなく、競合他社の締め出しやクロスライセンスにも使われるようになっており、多数の特許が複雑に入り組んだ関係(特許の藪:Patent Thicket)が形成されています。

特許の藪のイメージ(提供/クリストフ・ラデマハ助教)

このような状況下で、新たなビジネスモデルが登場しました。それは、自分が製品を製造しない特許権者(特許不実施事業体:Non-Practicing Entities / NPEs)が、自己の特許権を侵害していると思われる企業を訴え、差止命令を受けた企業から和解金や特許使用料を得るというものです。実際、2005年、BlackBerry を製造するRIM社が、NPEであるNTP社の特許を侵害しているとして差止命令を受け、RIM社はBlackBerry サービスの廃業を避けるために、6 億1250 万ドルの和解金をNTP社に支払いました。

アメリカの裁判所は、NPEの特許についても、製品を製造している特許権者の特許と同様、特許権を侵害している企業に差止命令を出してきたのです。しかし、RIM社の事件のわずか数ヵ月後、インターネット・オークション・プラットフォームのeBay社がMercExchange社というNPEに訴えられた事件で、連邦最高裁判所はこの慣行に終止符を打ちました。

連邦最高裁判所は、(1)特許権者が、回復困難な損害を被ったこと、(2)コモンローでの救済(金銭賠償など)では損害の救済として不十分であること、(3)原告・被告双方の差止の有無によって生じる影響の程度の均衡を考慮すること、および、(4)終局的差止を認めても公益が損なわれないことという4つの要素を原告側が立証しなければ、差止請求を認めないとしたのです。

この4要素テスト(通称:eBayテスト)は、下級審においても行われるようになり、2006 年以前は全事件の95%で差止請求が認められたのに対し、2006 年以降は72%に落ち込みました。特に、NPEにとって、eBayテストは大きなハードルとなったようです。

もう1つの裁判地

実は、アメリカには、裁判所以外にも特許係争を裁定する機関があります。それは、国際貿易委員会(ITC)で、国際取引に関連する多くの法令を執行する準司法機関です。特に、輸入取引における不公正な慣行を規制する関税法第337 条に基づいて起こされる訴訟は、特許侵害に対するものが多いのです。

ITCの裁定には、連邦最高裁判所が示したeBayテストは適用されません。ITCは、関税法第337 条で定められた (1)公衆の衛生および福祉、(2)アメリカ経済における競争条件、(3)アメリカにおける同種または直接競合する物品の生産、および(4)アメリカの消費者への影響の4 要素のみを考慮します。

ITCでの訴訟費用は裁判所よりも高く、手続きも複雑です。ITCで勝訴するためには、輸入品により米国特許が侵害されていることと、その特許を用いた国内産業が存在することを立証しなければなりません。しかし、公益が損なわれることを理由に排除命令が出なかったことはなく、勝訴すれば、eBayテストに拘束されない、広い排除命令を相手に課すことができます。また、ITCは裁判所より審理が早く、審判官が技術上の専門知識をもっているという特徴もあります。

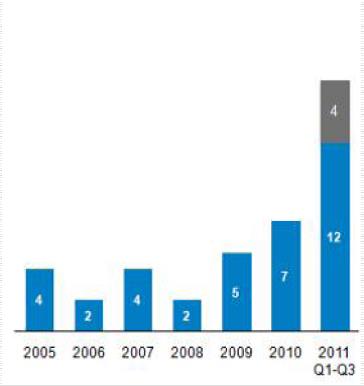

そこで、ITCへの訴えは年々増えています。特に、裁判所でeBayテストが行われるようになった2006年以降、NPEがITCに起こす訴訟の数が増え、2009年以降は顕著に増えています。

NPE によって提起されたITC 審理の件数(出典: Collen Chien / Mark Lemley: 「特許の脅し、国際貿易委員会および公益」。2012年サムスン・スタンフォード特許会議に提出されたワーキング・ペーパー)。2011年は第3四半期までで12件のため、1年間ではあと4件増えると予想。

裁判所とITCが違う基準で裁定を下すことは、特許を実施する企業にとって大問題ですが、ITCが裁判所に歩み寄ることは難しいのが現状です。

国際比較から見えてくるもの

私は、ドイツと日本の制度についても研究しています。ドイツにも日本にもeBayテストはありません。その代わり、特許権者が特許を実施しない場合に、国がほかの企業に実施を認める強制実施権というものがあります。 NPEはおもな国の制度を見比べて、いちばん有利な国で係争を起こそうとするでしょう。特許の手続法が、実体法と同じように国際的に調和したものになるには、まだずいぶん時間がかかりそうです。でも、だからこそ、研究対象としては、おもしろいのです。

取材・構成:青山聖子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School