- 皆川友香(Yuka Minagawa) 助教(2013年9月当時)

人間の健康状態は社会構造に影響される?

私の専攻は健康社会学です。健康社会学とは「周りを取り巻く社会構造が人間の健康状態にどのような影響を与えているか」を研究する学問です。この分野の古典的な理論としてはフランスのエミール・デュルケームの自殺率に関する研究が挙げられます。この研究でデュルケームは、一見すると個人レベルに見える自殺にも、社会学的に見るとある一定のパターンが存在するということを明らかにしました。自殺の背景にある要因を分析すると、自殺と社会に組み込まれているレベルとの間に何らかの関係があるということを指摘したのです。この研究を端緒として、個人の行動が広範な社会構造の影響を受けるという社会構造論が発展していきました。人の健康も、経済状態や境遇により受けられる治療のレベルが異なるなど、その人が置かれている社会環境により影響を受けるものだと考えられます。

健康余命という考え方

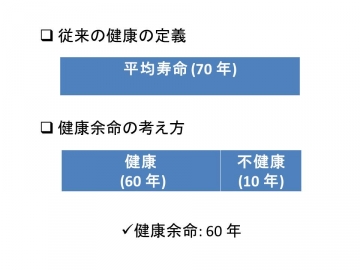

従来、国民の健康の度合いを示すものとして「平均余寿命」が広く用いられてきました。これは、ある年齢の人があと何年生きられるかを示すもので、よくいわれる「平均寿命」は0歳時点の平均余命です。しかし、20世紀以降、生活習慣病の急増などから、「人生の長さ=人間の健康度」ではないという指摘がされるようになりました。そこで人生の「長さ」だけではなくその人の健康状態、つまり「質」も考え合わせた「健康余命」という考え方が登場しました。これは、平均余寿命をその健康状態でさらに分割し、健康な状態で生きることができる期間を算出したものです(図1)。

図1:平均寿命と健康余命の違い(提供/皆川助教)

この健康余命は人間の健康状態を包括的に示す指標として世界的にも取り入れられています。EUでは2004年から公式統計の1つとして使用され、WHOでも2010年に187ヵ国で計算されました。この調査によると日本人が男女ともにトップであり、健康な状態で最も長く生きることができる民族であることが示されました。

東欧というフィールドの重要性

私はおもに東欧諸国を対象として研究を行っています。東欧は、健康社会学の観点から見てとても興味深い地域であるからです。1989年11月にベルリンの壁が崩壊して以降、東欧では共産主義体制の崩壊が相次ぎました。そして、同時期に国民の健康状態が著しく悪化したことがわかっています。例えば、1991~1994年の5年間で、ロシア人の平均寿命が男性は約6年、女性は約3年低下しました。この要因として、共産主義体制の崩壊に伴う経済・社会状況の悪化、社会保障制度の崩壊、生活習慣の悪化などが考えられます。このように社会構造の劇的な変化によって健康状態に変化が生じた東欧諸国を研究することは、「人間の健康状態がその社会構造によって影響を受ける」というデュルケームの古典的な理論の証明につながると考えました。

これまで、ヨーロッパにおける健康格差に関する研究では、ヨーロッパを東欧と西欧という2つに分割する考え方が主流でした。しかし、歴史、経済、社会的背景が異なる旧ソ連と中東欧とをまとめて東欧とすることは適切ではありません。実際に旧ソ連と中東欧の国民の平均寿命を比べると、ソ連崩壊前はそれほど差がないのに対して、崩壊後は大きな差が生じています。そこで、私は中東欧と旧ソ連を分けて研究を行い、平均寿命だけではなく健康余命にも差が生じているかどうかを検討しました。

「量」と「質」の健康格差

健康余命を算出するには、健康状態を判定する指標が必要です。そのような指標としては、健康状況を自らが評価する「主観的健康観」や日常生活動作への支障の有無などがあり、研究者によって異なります。今回の調査では、主観的健康観で「とてもよい」「よい」と答えることを健康と定義しました。主観的健康観では性別や年齢、国民性などにより差が生じるという欠点がありますが、大規模な社会調査で広く使われている指標であるため、今回のような広い範囲をカバーする研究においては有効な指標となります。

この指標と各国の生命表を使い、2008年時点の健康余命を算出しました。今回対象としたのは20歳から74歳までの男女です。最大55年間のうちどれほどの期間生きることができるのかが平均余命、そのうちどれほどの期間健康でいられるのかが健康余命です。

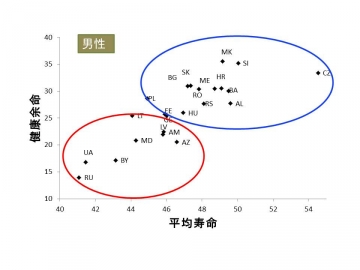

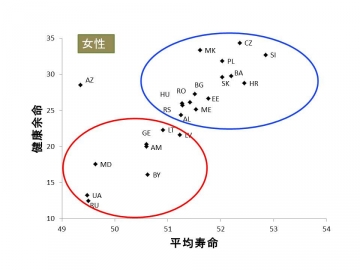

各国の平均余命と健康余命の値をプロットすると、旧ソ連の国々はどちらの値も低いグループを形成し、中東欧の国々はどちらの値も高いグループを形成していました。この傾向は男女とも同じで、中東欧と旧ソ連とでは健康余命において格差が生じていることがわかります(図2)。

図2:中東欧と旧ソ連各国の平均寿命と健康余命の関係(提供/皆川助教)。赤で囲んだグループが旧ソ連で、青で囲んだグループが中東欧。

さらに興味深いのは、平均余命の差よりも健康余命の差の方が大きいことです。各国の平均余命を比較すると、男性の場合、トップのアルバニアは49.6年、ワーストのロシアは41.3年で、差は約8年でした。女性の場合、トップのスロベニアは52.9年、ワーストのロシアとウクライナが49.5年で、差は3年弱でした。

次に健康余命を比較すると、男性の場合、トップのマケドニアは35.6年、ワーストのロシアは13.9年。女性の場合、トップのチェコは34.7年、ワーストのロシアが12.5年となり、男女とも20年以上の差があります。健康余命の平均値を比較すると、中東欧は男30.6年、女28.9年、旧ソ連では男21.1年、女19.9年でした。

中東欧と旧ソ連では平均寿命が異なることは従来から指摘されていたことですが、人生の「長さ」だけでなく、その「質」にも著しい差があることが今回の研究からわかりました。

「健康」からロシアの実情を明らかにしたい

ロシアでは2000年代に入って以降、徐々に平均寿命が延びてきています。その過程でロシア人の健康状態にどのような変化があったかを、健康余命を算出し研究していきたいと考えています。また、中東欧と旧ソ連だけでなく、西欧も加えヨーロッパ全体の健康余命の分布についての研究もしていきたいと考えています。

大学時代は外国語学部でロシア語を学んでいました。機会があってモスクワを訪問した際に、実際のロシアの実情と自分が描いていたものに隔たりがあることを感じ、ロシアという国や社会について研究したいと思う中で社会学に出会いました。まだまだ社会に対する興味はつきません。これからも「健康」という切り口から、ロシアを含めた社会について研究していきたいと考えています。

取材・構成:青山聖子/岩沢康宏

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School