私は音楽学分野から研究キャリアをスタートさせ、フリデリク・ショパン(1810-49)の作曲に関する研究を行ってきましたが、博士課程でワルシャワ大学に留学した際、ショパンとポーランド詩人や文学作品との関係に強い関心を持つようになり、博士論文ではこの学際的観点から彼のバラードの意図を探りました。現在の研究もその延長線上にありますが、軸足をワルシャワからパリへと移し、同地でショパンが関わったコミュニティとその結果生み出した作品に注目しています。現在特に興味を抱いているのは、ショパンが「幻想」とみなしたピアノ独奏曲(作品44、49、61)です。幻想曲は西洋音楽史においてすでに定着したジャンル名であるため、ショパンの「幻想」曲の意図はそれほど注目されていませんでした。しかし私が不思議に思うのは、ショパン自ら「幻想」とみなした上記3曲が全て、彼の生涯最後の10年にあたる1840年代に書かれていることです。そこで私は2022年からパリ第3大学に属し(2024年にWIASに着任してからは同大学協力研究員として)この点を追究しています。その過程で、ショパンの恋人として有名なフランスの小説家ジョルジュ・サンド(1804-76)が1839年に『幻想的戯曲に関する試論』を発表し、ショパンがその原稿を「最も素晴らしい論考だ」と手紙に書いていた事実が、私の目に留まりました。

サンドの評に見るミツキェヴィチ『父祖の祭』第3部

サンドのこの『試論』では3人の作家の戯曲(ゲーテ『ファウスト』、バイロン『マンフレッド』、ミツキェヴィチ『父祖の祭』第3部)が批評されていますが、中でもミツキェヴィチの詩劇こそが最高の「幻想世界」と絶賛されています。アダム・ミツキェヴィチ(1798-1855)は19世紀ポーランドの最も有名な詩人であり、ショパンとほぼ同時期にフランスに亡命しました。しかし他の二者に比べるとこの詩人の知名度は低いことから、先行研究にはサンドの評を疑問視する声さえ存在します。私自身は、これはサンドにとって正当な評価であったと考えています。彼女の小説『スピリディオン』(1839年出版)に描かれた思想や世界観には『父祖の祭』第3部に描かれた世界と多くの共通点が見られ、つまりサンドはミツキェヴィチによるこの詩劇に強い共感を抱き、それが『スピリディオン』執筆に影響したと考えられるからです。

『父祖の祭』全4部を貫く主題はポーランド・リトアニアにおける先祖の霊を祀る伝統行事ですが、第3部では19世紀のロシア帝国によるポーランド支配が扱われます。第1場の主人公コンラットにはミツキェヴィチ自身の体験が投影され、コンラットはロシア当局に逮捕・投獄されています。他の囚人も多くが実在の人物で、彼らは自分たちや親類の運命、子供たちのシベリア強制連行などについて語り合い、彼らの直面した苦難がリアルに描き出されます。続く第2場「偉大なる即興」では、悪魔に取り憑かれたコンラットが、祖国を偉大にするべく神の力を要求し始めます。神への冒涜の危機としてサンドが特に注目する場面です。

当時フランスはすでに数度の革命を経験し、キリスト教的な制約から解放されより高い次元の哲学へと昇華し始めていましたが、ポーランドではロシアへの抵抗により、肉体的にも精神的にも闘争が続いていました。サンドは、この大きな苦悩の中でのミツキェヴィチの思想が、敬虔なポーランドのカトリシズムを超越しようとしていると絶賛します。

『スピリディオン』への影響

サンド自身、フランスの厳格なカトリックの家庭環境に育ち、男性優位社会における女性の立場や、移民などの社会的弱者に大きな共感と苛立ちを感じていました。彼女は1838〜39年の冬にショパンと共にマヨルカ島へ渡り修道院の独房に滞在し、そこで『スピリディオン』を執筆します。この作品では、カトリック修道士の主人公たちがカトリシズムの腐敗に直面し、自分たちが真に信じるべきものは何かを模索していきます。それゆえ主人公アレクシの独白にはキリスト教的神への疑問や、ユダヤ教、古代哲学、P. アベラール(1087-1142、神学・哲学者、スコラ学の父)のような異端思想の検証が頻繁に表れます。

同様の思想的混乱が『父祖の祭』第3部にも見られます。修道院の独房から転じた牢獄で、悪魔に取り憑かれ意識が混沌とする主人公コンラットは、シナイ山上のモーセのように諸民族を見下ろし、その谷底に古代ローマの神託書を見つけます。彼は自らをゼウス(古代ギリシャの最高神)と呼び、キリスト教的神の力を要求し始めます。サンドはコンラットのこの独白の中にカトリシズムを超えた様々な方向への思想探求をとらえ、それが彼女の小説にも反映されたと私は見ています。

ショパンの「幻想」に影響を及ぼした可能性

最初の問いに戻りましょう。サンドによるミツキェヴィチ『父祖の祭』第3部称賛の論考を読み感銘を受けたショパン。では彼の「幻想」曲は、この二人の「幻想」から影響を受けたでしょうか。私の研究は現在この仮説を証明する過程にありますが、少なくとも彼らの「幻想」概念を、ショパンの作品44、49、61の特徴や共通点と関連づけることは可能です。

まず、作品49は葬送行進曲から開始されます。『父祖の祭』全体に共通する主題は死者の魂を弔う祭でした。加えて『父祖の祭』第3部冒頭ではそれまでの主人公グスタフが死に、コンラットとして生まれ変わります。つまり第3部自体が「死」から始まるととらえることができます。

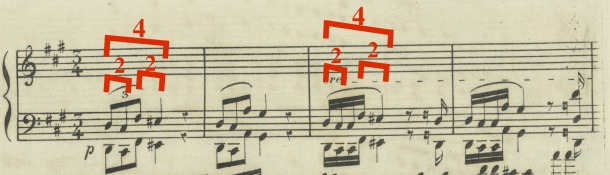

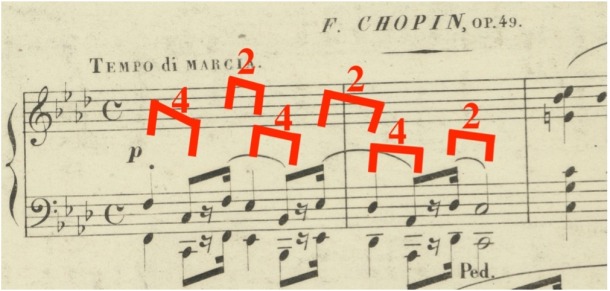

また作品44、49、61全ての冒頭に、2度下行を含む4度下行モチーフが共通して見られます。2度下行はJ. S. バッハ(1685-1750)が 「苦悩」、「悲しみ」、「死」などの感情を表現するモチーフとしてしばしば用いていましたが、ショパンの作品44、49、61では「2度下行を含む4度下行」が共通に使われる点が重要です。バッハの作品では、例えば復活祭カンタータ Christ lag in Todesbanden(キリストは死の縄に繋がれた)の第2変奏 Den Tod niemand zwingen kunnt(誰も死に打ち勝つことはできなかった)にこの「2度下行を含む4度下行」が見られます。

J. S. Bach, Den Tod niemand zwingen kunnt, mm. 1-5. (Breitkopf und Härtel, 1851)

F. Chopin, Polonaise op. 44, mm. 1-4. (Maurice Schlesinger, 1841)

F. Chopin, Fantaisie op. 49, mm. 1-2. (Maurice Schlesinger, 1841)

F. Chopin, Polonaise-Fantaisie op. 61, mm. 1-2. (Brandus, 1846)

このカンタータのうち第2変奏以外の部分では、復活したキリストを賛美し生きる喜びを歌うのに対し、第2変奏では人間の罪としての死(Tod)が歌われます。これは『父祖の祭』や当時のポーランドのキリスト教徒たちの考えとも重なります。特にショパンはバッハを尊敬しており、マヨルカ滞在時にはバッハの楽譜を持参し彼へのオマージュとして《前奏曲集》作品28を作曲していました。よって上記作品も有効な例の一つになりうると私は考えています。

今後の展望

現在私は1840年代のこの3人の「幻想」を追究しています。重要なことは、極限状況に置かれた人間にとって現実/非現実とは、神とは何かという形而上学的問いが、まさにこの3人にとっての「幻想」であった点です。戦闘か亡命かの二者択一を迫られた当時のポーランド人たちが追い求めた精神は、領土回復の可能性に絶望しながらも命がけで戦い続ける(2025年3月)現在のウクライナの人々の精神とも大いに重なります。約200年前の彼らの苦闘を省みることで、精神的救済や宗教の意味といった現代の問題にも光を当てることができるかもしれない。それが人文学の役割であり、私が研究を通して微力ながらも貢献できる部分ではないかと思うのです。

参考:Trois Fantaisies de Frédéric Chopin : une inspiration des œuvres de George Sand et d’Adam Mickiewicz