紛争地における子どもの人権問題に興味を持ったきっかけ

「すべての人は法の下で平等」という言葉は幼少期の私が弁護士になりたいという夢を持つきっかけになりました。いつかは国際社会で活躍する弁護士になるという気持ちの中、勧められた本が、イシメール・ベアさんという、シエラレオネの内戦で子ども兵士として動員され、現在は人権運動家として活躍されている方の実体験を綴ったものでした。漠然とした興味を抱いたまま、当時はロースクールに進学することを目標としていましたが、大学3年時に所属していた久保慶一先生(早稲田大学政治経済学術院・教授)のゼミで改めて子ども兵士問題について学術的に学び、結果として現在は政治学者として紛争地における人権問題、とりわけ子ども兵士問題について研究を行っております。当時は、なぜ除隊をした元子ども兵士が社会復帰することに困難を抱えるのかについて着目して研究を行いましたが、卒業論文として提出するころには、そもそも子ども兵士の社会復帰の困難の要因は、なぜ彼らが紛争に動員されているのかを解明しない限りわからないのではないのかという結論に至りました。その結果、現在は子ども兵士が動員され続けている要因についての研究を行っています。

紛争に関与する子どもたち

以上の点から、子ども兵士紛争に動員され続けている要因について博士課程から持続的に行ってきました。既存の研究は、子ども兵士が武装勢力によって動員されている要因は子どもの観点から(例えば、費用対効果が高いなど)説明されがちでしたが、私の場合は、武装勢力に与える影響に着目し、なぜ内戦時に子ども兵士が利用され続けているのかについて研究を行ってきました。例えば、最近査読誌に発表した論文では反政府軍が外部の支援者から受け取った支援物の影響や、国際人権規定の影響力について検討しました。いずれにしても、子どもたちの利便性からの観点だけではなく、武装勢力に与える多様な要素が影響を与えるという点に着目し研究を行い、児童からその原因を探すのではなく、自然災害や国際援助の影響力など、武装勢力が置かれている現状からその要因を探すことに努めています。

また、現在は科研費の研究スタートアップ支援を得て、子ども兵士のデータセットの構築を目指しております。現時点でも子ども兵士のデータセットはありますが、観察時期が短く最近のトレンドを把握することが厳しいなどいくつかの限界があり、研究を行う上で限界が生じてしまうため、より多彩な研究を行っていくうえでも新しいデータセットの構築は欠かせません。現時点で目標しているのは、①年度ごとの子ども兵士の利用の変化の観察、②観察時期の延長、③どのような形で動員されたのか(強制徴兵・自発的参加)、④動員された場所の情報の4点となります。データセットの構築は時間も能力もかかりますが、周りの方からアドバイスをいただきつつ頑張って進めて行こうと思っております。

子どもたちが紛争に動員されない社会を目指して

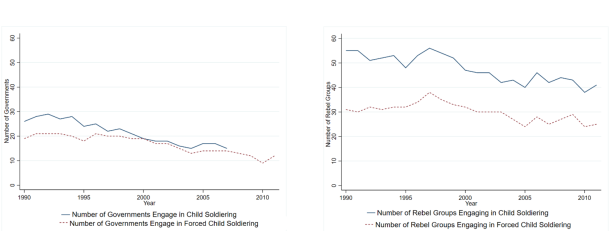

正直なところ、子どもが永遠に紛争に動員されないことはとても難しいのが現実です。というのも需要と供給が絶えず存在しており、また子どもにとってもしばしば紛争に参加することによるメリットがあるためです。実際、子ども兵士が初めて利用されたのは古代スパルタだと言われていますが、図からも分かるように、冷戦後の社会でも子ども兵士はなおも利用され続けています。

では私たちがこのようなテーマに関心を持ち続けることは果たして無意味なことなのでしょうか。個人的な意見ではありますが、子どもが利用される理由を多角的に検討し続けることによって、一人でも多くの子どもを保護し、また除隊後の社会への復帰へと導くことに役立つと考えられます。また持続的な研究は、新たな議論へとつながり、多くの学者らの関心へとつながります。一人でも多くの学者が関心を持ち研究を始めることもまた、このような問題に対する社会的関心へとつながり、解決策への提示となります。

今後の抱負について

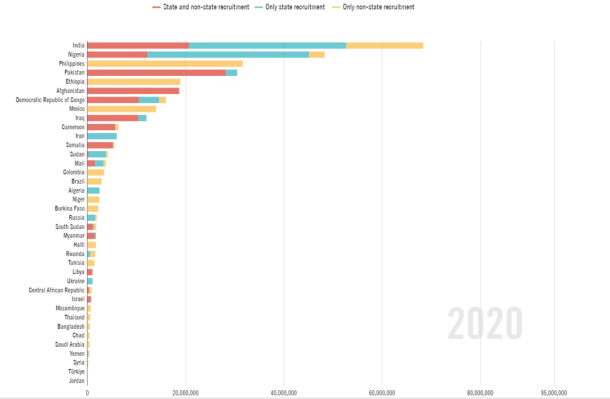

政治学における紛争地の人権問題はいまだにマイナーな領域で、特に子どもに関しては限られた研究しか行われてきませんでした。しかしながら、紛争地における人権侵害が持続的に行われていることはもちろんですが、子どもへの脅威も続いております。Save the ChildrenとPeace Research Institute of Oslo (PRIO)の共同研究によると、3億3700万人の子どもが武装勢力によって動員される危険のある紛争地内もしくは紛争地周辺に暮らしているとされています。

図:Save the Children(Stop the War on Children)にて引用(Available at: https://data.stopwaronchildren.org)

このような現状にも関わらず、子どもと紛争を巡った研究が限られているのは、データや既存の研究の不足などが理由でもありますが、一方でこれは今後の研究の発展可能性を秘めていることを意味していると信じています。また、私たちの日常とはかけ離れた出来事で関心を持ちにくくもある領域ですが、終焉から100年もたっていない第二次世界大戦では多くの子どもたちが戦争に動員された過去があります。我々の現在の平和は彼らの犠牲によって成り立っていると言っても過言ではありません。したがって、現状としてはあまり関わりがないと言えど、まったくもって関係がないとも言い難く、国際社会の持続的な関心が求められています。博士号の留学先であったエセックス大学をはじめとしたヨーロッパ諸国の大学では、同じようなテーマに関心を持っていた研究者によって多く活発な研究が行われていましたが、未だにアジア圏では限られています。ただ、アジア人の視点からこのような研究が行われていく必要があることには変わりなく、今後アジア圏における大学でもこのような傾向性が見えてくることを願っています。私自身もアジア圏出身の研究者として、高等研究所に在籍する中、様々なバックグラウンドを持った研究者と交流を続けることによって、今後も本テーマの持続的発信・発展に貢献していけることを目指します。