私は混合研究法を実践する研究者で、公共政策・社会学・公衆衛生の交差を専門としています。私の主な関心は、社会正義と高齢者・障碍者・マイノリティ集団の幸福の促進を目指す公共政策の有効性に社会文化的な要因が与える影響を理解することにあります。例えば、博士論文では、中国における障碍者の雇用と起業を促進するためのICT政策について調べました。この研究では、公共政策理論を応用し、事例研究法、社会ネットワーク分析法、質的比較分析法を活用することで、政策ネットワークの構造が中国でどのようにして政策の結果に影響を及ぼしているかを説明しました。

私が早稲田大学高等研究所で取り組んできた主なプロジェクトは、高齢化社会において地域包括ケアシステムを通じて家族介護のレジリエンスを促進させる方法を理解するというものでした。現在進めている研究では、文化的価値観(例えば、性役割や孝行などに対する態度)と家族介護者や高齢者の幸福の間における複雑な相互作用と、多元的な政策ネットワークが「構造」「プロセス」「実践」として機能し「aging in place(高齢者の地域居住)」を促進させている仕組みに注目しています。この概念は独立性、自律性、そして生涯を通じて慣れ親しんだコミュニティでの生活を維持することを指します(Wiles et al., 2012)。

研究におけるギャップ

文化的価値観は、高齢化社会においてどのようにして家族介護者の幸福に影響するのか

世界的な高齢化と出生率の低下という前例のない傾向を踏まえると、家族介護の負担を軽減することは公衆衛生上重要な意味を持ちます。 介護には多くのストレスが伴い、介護の要求と家族介護者の時間、社会的役割、身体的・感情的状態、および経済的資源との間に不均衡を生じさせる場合があることは広く認識されています。

過去数十年間にわたり、家族介護者に関する研究では、主に鬱病、ストレス、役割にかかる圧力など、介護にまつわる負の側面に視線が向けられてきました。これらの負担は顕著ですが、正の側面や、介護者を動機づける社会的・文化的価値観など、介護に関する他の側面も理論、研究、政策立案、そして実践にとって重要な意味を持ちます。

例えば、これらの負担があるにもかかわらず、多くの家族介護者は、介護の道を進むことの意義と充実感、被介護者との関係の改善、苦しみに関する洞察、個人的な達成感、家族の結束、個人的な成長と人生の目的、人生とその弱さに関する理解、個人的な達成感を経験していると報告しています。このように、介護のメリットを見出すことは、意義に着目した対処や心理的介入の一般的な方法として認められています。

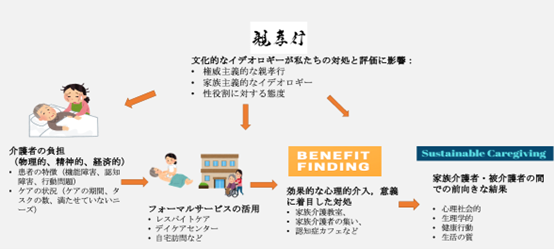

介護は複雑なプロセスであり、多くの要因が介護者の対処メカニズムやストレスへの適応に影響を及ぼします。また、文化的価値観の中には、フォーマルサービスの利用や介護タスクの評価に関する介護者の意思決定に影響を及ぼすものもあります(介護における対処と評価の複雑なプロセスを簡単に理解するために図1を参照してください)。このように、レジリエンスのある個人の特徴を理解することは、人々が充実した生活を送り「aging in place」することを可能または容易にするコミュニティの特徴を特定するのに役立ちます。

図1 介護の過程における複雑な対処と評価

いま私が中国と日本の研究者と共同で進めている研究では、混合研究法のアプローチを採用し、家族レベルのデータを使用しています。The British Journal of Social Workより発表した最近の論文では、配偶者介護者の多くがパートナーの介護を負担に感じると同時に有意義でもあると認識していることが明らかになりました。量的データと質的データの分析を通して、性役割に対する現代的な態度が、介護の負担にうまく対処するための触媒として働くことを発見しました。対照的に、性役割に対する伝統的な態度では、支援を模索することが配偶者のケアを十分に行えておらず社会的規範にも違反しているように見えてしまうため、そのような行為を思いとどまらせている可能性があります。

BMC Geriatricsから発表した成人子女介護者に関する別の研究では、権威主義的な親孝行のイデオロギーを信奉する中国の成人子女は、解決に注目した対処(すなわち、フォーマルサポートやレスパイトサービスの利用、他者からの援助の受け入れ)よりも、感情に注目した対処(すなわち、自己犠牲、自己非難、服従)に傾く可能性があることが明らかになりました。

実践的な意味合い

これらの結果は、同様の文化的規範を持つ高齢化社会の家族介護者のために効果的な介入を設計するにあたり、貴重な洞察を提供しています。例えば、介護者の自己効力感は、家族介護教室、家族介護者の集い、認知症カフェなどのコミュニティ・コーチングの課程を通じて強化できます。さらに、文化的価値観に配慮した心理教育療法を設計することは、文化的な期待から生まれる主観的負担感の緩和にも役立ちます。中国、日本、ドイツで私が行ったフィールドワークからは、家族介護者らによる自助グループへの参加が、家族介護者と、被介護者である高齢者の両方にとって大きな利益をもたらすことが示されています。

今後の研究

ミクロレベルのデータや需要側の分析に焦点を当てた前述の研究に加えて、メゾレベルデータと供給側の分析にも注目しています。私は、異なるメカニズムを通じて政策の実施の有効性を左右する政策や様々な政策アクターについても調査しています。私が博士論文で行った最初の研究では、個人、家族、政府、市民社会、企業を含む様々な政策ネットワークが政策の有効性に影響を及ぼしうることを実証しました。

地域包括ケアシステムを通じて家族介護のレジリエンスを高めるために、どのような戦略や介入を実施できるのだろうか?

人々が独立性と自律性を保ち、生涯を終えるまで慣れ親しんだ地域で自律して生活し続けることを可能にするために、日本で地域包括ケアシステム(CBICS)が開発され、地域で包括的な支援やサービスを提供しています。これは、「aging in place」の概念に呼応するものです。 社会の急速な高齢化と認知症の蔓延に伴い、それぞれのニーズに合わせたCBICSを確立させ、人々が生涯を終えるまで住み慣れた環境で暮らし続けられるようにすることが急務となっています。

2023年7月以来、私と共同研究者たちは、高齢化と過疎化の問題に直面している日本とドイツのいくつかの市や町を訪れています。そこでCBICSに関わる主なステークホルダーとのインタビューやフォーカス・グループ・ディスカッションを行いました。私の今後の研究では、地域包括ケアシステムを通じて家族介護のレジリエンスを高めるために実施されてきた様々な戦略や介入について探究する予定です。

実践的な意味合い

現在、私は収集したデータの分析を進めているところですが、予備的な研究結果を共有できることを嬉しく思います。友人や隣人、ボランティアらが、正式な制度に見られるギャップを効果的に埋めているのです。この研究で調査した事例は、実質的な政策や正式なプログラムが欠けている社会にとって非常に参考になるものであり、代替的な支援メカニズムに関する貴重な洞察を与えてくれています。

アメリカ合衆国の元ファーストレディであるロザリン・カーターは、次のような言葉を残しています。「世の中には、たった4種類の人しかいません。介護者であった人。現在介護者である人。これから介護者になる人、そして介護者が必要になる人です。」

私の研究が、今後の家族介護のレジリエンスを高めるための効果的な戦略や介入の設計に貢献できればと思います。この問題はあらゆる人に、それぞれの人生の様々な時点で影響を及ぼしており、普遍的に重要で、その解決が急務となっている問題なのです。

【参考文献】

- Yan, Z., Zhang, J., & Sun, X. (2024). Burdened but meaningful? How gender role attitudes influence the complex links between care-giver self-efficacy, formal support utilisation and benefit-finding among spousal care-givers. The British Journal of Social Work, 54(1), 124–146.

- Zhang, J., Sun, X., & Yan, Z. (2024). Blessing or curse: The role of authoritarian filial piety and self-efficacy in caregiver gains among Chinese family caregivers caring for physically impaired older adults. BMC Geriatrics, 24(1), 163.

- Wiles, J. L., Leibing, A., Guberman, N., Reeve, J., & Allen, R. E. (2012). The meaning of “aging in place” to older people. The Gerontologist, 52(3), 357–366.