お寺に生まれ、仏教の源流「インド哲学」の研究の道へ

私は5世紀から15世紀頃の中世インド哲学、なかでも「議論学」の研究をしています。インド哲学で論じられている「議論学」は、中世インド哲学の思想家たちによって発展しました。とくに問答法や弁論術は、自分たちが属する学派の教義を他学派から保護するための技術として重要な役割を担っており、自由闊達(かったつ)な議論を通して、精緻で複雑な「議論学」の体系が整備されました。

インド哲学の学派には、いわゆる「六派哲学」などがあり、それぞれの学派が様々な主題を探求してきました。インドの議論学は、古代ギリシャから続く西洋の「議論学」に匹敵する長い歴史や伝統をもちます。六派哲学の中の「ニヤーヤ学派」は、主に「論理(ニヤーヤ)学」と「議論学」を扱い、その発展の下支えをしていた学派と言われています。この「ニヤーヤ学派」を中心とするインド議論学説の解明が私の研究テーマです(図1)。

図1. インド哲学の主な学派(左)とインド哲学で論じられる主題など(右)。 ニヤーヤ学派は主に論理学・議論学と認識論を探求している学派。

私は、熊本県の寺に生まれました。そのため、大学ではまず日本仏教に興味を抱き、さらに仏教の源流ともいえるインド哲学について学ぶようになりました。現在の研究の出発点となったのは、学部のゼミで仏教文献の『中論』(Mūlamadhyamakakārikā)を読んだことです。インドの哲学思想は、瞑想・ヨーガといった神秘的なイメージだったのですが、『中論』では古代のインド人が高度で論理的な哲学思想を展開しており、かなりの衝撃を受けました。

「真理の追究」と、「実利を得る」ための議論法

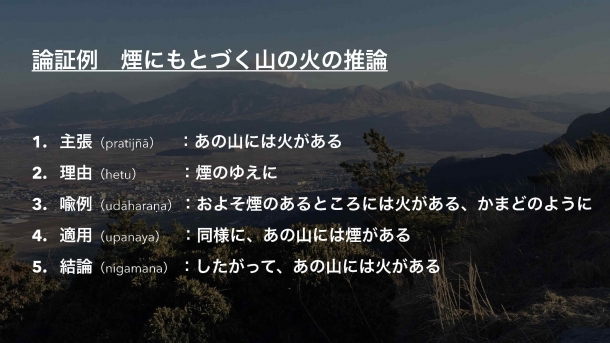

インド哲学の議論法には「真理の追究のための議論」と、「実利を得るための議論」があります。ニヤーヤ学派ではこれらを正しく運用するために、議論の具体的な構成要素(どういう人が議論に加わるか、どのような手段を用いるかなど)や組み立て方などを詳細に分析しています。その議論のメインの道具として「5つの部分からなる1つの論証式」が挙げられます。その内容は、主張、理由、喩例、適用、結論で、代表例として「煙にもとづく山の火の推論」があります(図2)。

図2. ニヤーヤ学派が議論をする際に用いる「5つの部分からなる1つの論証式」にもとづいた具体的な論証例。

「あの山には火がある」ことを証明するために5つ(支分)に分けて論証しています。

- あの山には火がある(主張)

- 煙のゆえに(理由)

- およそ煙のあるところには火がある、かまどのように(喩例)

- 同様に、あの山には煙がある(適用)

- したがって、あの山には火がある(結論)

こうした5つの支分で構成される論証式によって、哲学的な論題の論証を行うのがニヤーヤ学派の特徴です。ほかの学派も論証式を使いますが、支分の数が異なっており、仏教では2支分の論証式もみられます。支分数の違いは学派間の論争の火種にもなりましたが、ニヤーヤ学派は5つの支分に実際の経験との対応や説得性を見出すことで、その完全性を強調しました。

校訂テキストの見直し

このような論証をもとに論じられるインドの哲学的な議論の組み立て方や運用法を思想史的に明らかにしたいと思っていますが、そのためには思想家たちによるサンスクリット語などの哲学文献を読まなければなりません。そのため、写本(思想家が説いた哲学・思想の内容が筆写されたもの)や、それを元に校訂されたテキストを読むことになります。しかし、過去に出版された校訂テキストには、批判校訂が不十分なため、読解が難しいものが多々あります。

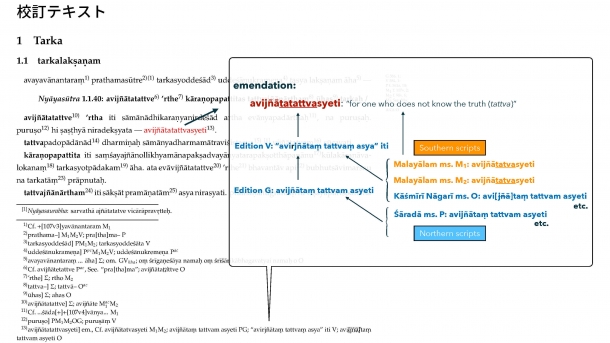

そこで校訂テキストの元になった写本などをチェックして、新たな校訂テキストを作成する必要があります。現在取り組んでいるものの一つに、9~10世紀にカシミールで活躍したニヤーヤ学派の学匠バッタジャヤンタによる哲学巨編『ニヤーヤマンジャリー(論理の花房)』があります(図3)。

図3. 9~10世紀にカシミールで活躍したニヤーヤ学派の学匠バッタジャヤンタに よる哲学巨編『ニヤーヤマンジャリー(論理の花房)』を私が新しく校訂した テキストの一部。 本文と吹き出し内の赤文字”avijñātatattvasyeti”は、私の校訂にもとづく最終的な読み。 校訂テキストV(Edition V)、G(Edition G)の元になった写本の一部が M1、M2、O、P。 校訂テキストVで採用されなかった、写本M1、M2の読みに訂正を加えたものを 正しい読みと判断した。

『ニヤーヤマンジャリ―』の図3の箇所は校訂テキストが過去に複数出版されていますが、その中できちんと写本を見て校訂されたのは、校訂テキストGとVなので、その2つをチェックしました。いちばん古い校訂テキストGは写本Pなどを元にしていて、その後に出版されたVは先行する校訂テキストと写本M1とM2などを元にしています。図3の本文内にある”avijñātatattvasyeti”について、各校訂テキストで採用された読みを比べてみると、校訂テキストGの”avijñātaṃ tattvam asyeti”とそれに誤植が加わったVの読みは、どちらも読めないわけではありませんが、前後の文章との繋がりが不自然なので間違っていると考えました。そこで、校訂テキストGとVの元になった写本O、P、 M1、M2を読み直し、校訂テキストVで採用されなかった写本M1、M2の読み、それを修正した”avijñātatattvasyeti”が正しい読みだと考えるとすんなり文章の意味が通るので、新しい読みとして提示しました。

今後の研究

ニヤーヤ学派は11世紀頃を境に論じ方が次第に変わり「新ニヤーヤ」と呼ばれるスタイルを確立していきます。新ニヤーヤ学派の方がそれ以前の古ニヤーヤ学派よりも詳細に議論学の内容について論じており、その実態解明が今後の研究テーマです。

また、後代になるにつれて、ニヤーヤ学派や仏教の「論理学」、「議論学」の枠組みがジャイナ教など他の学派にも影響を与えるようになるので、ニヤーヤ学派などの影響を受ける前後で、インド哲学諸派の議論観がどのように変わっていったのかについても明らかにしたいと考えています。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School