2025年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「コミュニケーション」。複数の専門家の視点から、コミュニケーションについて考えます。第5回のゲストは、「音響工学」を専門とする及川靖広教授(理工学術院)。音を物理現象として捉え、聴覚コミュニケーションを支援する研究などに取り組む及川教授に、「快適な音コミュニケーション」について伺いました。

音の専門家から見たコミュニケーションとは?

音も波動の一種なので、発する側と受け取る側の「波動のやりとり」だと思っています。そして、同じ音でも人によって受け取り方は異なります。コミュニケーションにおいて大切なのは、その「違い」を理解し、他者の感じ方を尊重することだと思います。

INDEX

▼「点」ではなく空間全体の「場」として音を理解する

▼みんな同じようで、違う音を聴いている

▼音に耳を澄ますように、社会を観察してほしい

「点」ではなく空間全体の「場」として音を理解する

及川先生の専門である「音響工学」「音響信号処理」とは、どのような研究分野なのでしょう?

「音響工学」とは、音の性質を理解した上で、工学的に人や社会のために役立てる学問分野です。私が常に意識しているのは二つのアプローチで、一つは、物理現象として音を扱うアプローチ。もう一つは、聞いている人間が感じ取る知覚現象として捉えるアプローチです。それらが混ざり合っている部分が「音響」とも表現され、その音を認知・理解する分野は心理学のカテゴリーでもありますので、幅広い研究領域だといえます。

そして、例えばマイクというのは音を電気信号に変換する道具で、電気信号がケーブルや電子回路を通ってスピーカーへ送られるわけですが、その電気信号をコンピューターで処理する技術のことを「音響信号処理」といいます。この技術は、イヤホンのノイズキャンセリング機能やスマートフォンの音声認識などに応用されています。

ただし、マイクで拾える音はあくまでもマイクがある場所における「点」の情報にすぎません。実際の音は、空間全体に広がりながら伝わっていく。物理学的に音は空気の振動の伝わりですから、音波が空間的・時間的にどう分布しどう変化していくのか、この音の空間的な広がりを、磁場や電場という言葉と同じように、「音場」と呼び、音の現象を本質的に観測・解析する研究をしています。

※空間のある地点での振動が次々と周囲に伝わる現象。

先生の研究事例を具体的に教えてください。

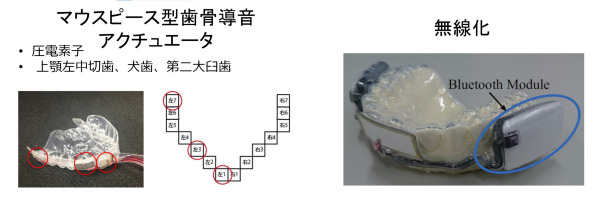

10年ほど前、デンマーク工科大学で客員教授をしていた時期に、「歯の骨伝導を利用した音声デバイス」を開発しました。骨伝導とは、鼓膜を介さずに骨の振動で音を伝える方法です。聴覚障がい者の中には、音を受け取る神経細胞は正常でも、鼓膜や中耳などの障がいによってそこまで音が届かない人がいます。そうした人たちに別経路で音を届けたいと思って、新たなデバイスを考案しました。

マウスピース型の歯骨伝導デバイス。左は、電気信号で圧電素子を振動させ、その振動を骨伝導により聴覚神経に伝えるデバイスで、右はBluetoothで無線化を検討したもの

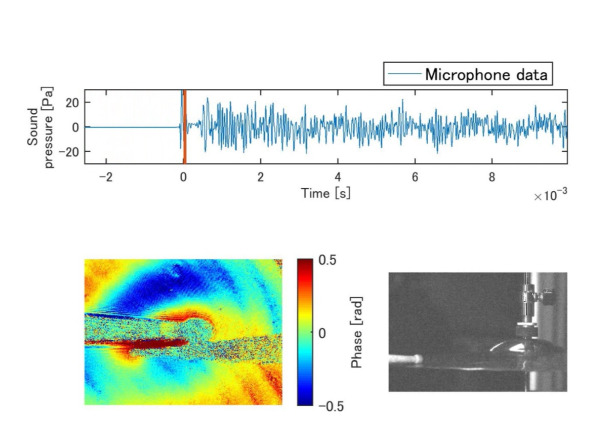

近年は、「光学的手法による音の可視化技術」の開発にも力を入れています。これは、レーザー光や高速度カメラを使い、空気中のわずかなゆらぎから音の波を“見える化”する技術です。この方法を使うと、スピーカーや楽器から音がどう広がり、どのように干渉するのかを観察できます。つまり、音の伝搬を動画として記録できるということです。

また、この可視化技術をコンサートホールの音響設計にも応用する研究をしています。模型によるシミュレーションだけでなく、実際の空間で音がどう動くのかを見ることができれば、設計の精度は格段に上がります。

みんな同じようで、違う音を聞いている

「快適な音コミュニケーション」の前提となる基礎知識はありますか?

「快適な音コミュニケーション」の仕組みをデザインする上で、「音をどう聞き、どう伝えるか」を物理的に探究することは重要です。そのためには、「音の発生」「空間の伝播」「耳による知覚」の三つの領域を知っておく必要があります。

まず、「音の発生」。人の声や楽器の音、さらには機械の動作音まで、音の出方には無限のバリエーションがあるので、「音を出すこと」が音コミュニケーションの出発点になります。

次に、「空間の伝播」。音は空気を介して伝わります。壁や天井で反射し、干渉し、減衰していく。その“空気の中の旅”を理解することが、音響工学の核心です。先ほどの「光を使った音の可視化技術」を使えば、音がどのように空間を伝播していくかをリアルタイムで観測できます。これによって、音のコミュニケーションを自在にデザインできる可能性が広がります。

最後に、最も人間的な領域である「耳による知覚」。同じ音を聞いても、人によって感じ方は異なります。味覚や視覚と同じように、聴覚にも個人差がある。私はいつも学生たちに、「みんな同じようで、違う音を聞いている」と説明しています。だからこそ、「心地よい音」「伝わる音」は一様ではありません。

この3領域を組み合わせて、「快適な音コミュニケーション」を追究していくことになります。

近年、力を入れている研究は何ですか?

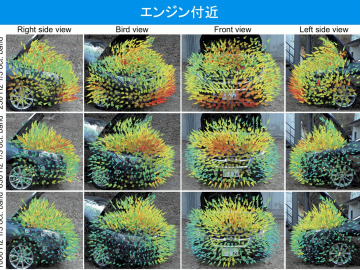

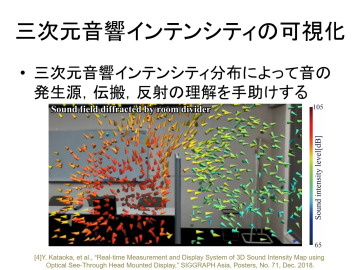

音と「AR(拡張現実)」や「MR(複合現実)」を結び付けた研究にも力を入れています。AR技術を使って、実空間に音の分布を重ねて表示すれば、どこからどんな音が出ているかを3Dで見ることができるんです。例えば、車のエンジン音など騒音とされる音波が、車体のどこからどう伝わっていくのかを特定し設計に役立てたり、建築の分野でも「静かで快適な空間」をデータとして再現したりすることが可能です。

写真左:アイドリング状態にある自動車で、エンジンルームから発生する音を3Dで表現した様子

写真右:左側に配置したスピーカーから発生している音波が、パーティションの影響を受け、どのように回り込んで空間に伝わるかを3Dで可視化した様子

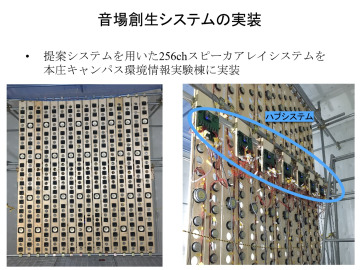

また、256個のスピーカーを組み合わせて、音場そのものを創生するシステムも開発しています。「仮想の音空間」を造り出し、音に包まれることができるわけです。そうした「身体で聞く」体験をデザインすることで、いわゆる「気配」なども仮想空間で再現できるかもしれません。

本庄キャンパス 環境情報実験棟に実装した、256個のスピーカーを組み合わせた「音場創生システム」。256個のスピーカーを独立して駆動することが可能で、高速1bit信号処理を用いることにより、シンプルなシステムとして実現した

音に耳を澄ますように、社会を観察してほしい

及川先生が考える「コミュニケーション」とは?

「波動のやりとり」だと思っています。「波動」を発する側と受け取る側が、物理的に情報を交換する境界領域にコミュニケーションがあります。この空間を物理的にもっと詳しく理解することが、コミュニケーションの質を高めることにつながるのではないでしょうか。

また、先ほどもお伝えした通り、「人はみんな違う音を聞いている」という前提を持ってほしいと思います。同じ音を聞いても、年齢や環境、感性によって聞こえ方が違うのは人間として自然なことです。大切なのは、その「違い」を理解し、他者の感じ方を尊重すること。音に限らずとも、コミュニケーションにおいて、相手と自分が同じ受け取り方をしているとは限りません。だからこそ、「どう伝わるか」「どう響くか」を意識してコミュニケーションをとることが大切だと思います。

最後に早大生に向けてメッセージをお願いします。

「先が読めない時代」といわれますが、本当にそうでしょうか。アンテナを張っていれば、未来の兆しは必ず感じ取れる。音もそうです。小さな揺らぎの中に、大きな変化の前触れがある。だからこそ、“量”を増やすよりも、感覚を研ぎ澄ますことを大切にしてほしいですね。「拡張」よりも「精度」。音に耳を澄ますように、社会や人の動きを丁寧に観察してほしいと思います。

及川 靖広(おいかわ・やすひろ)

理工学術院表現工学科教授。博士(工学)。早稲田大学理工学部電気工学科卒業。スウェーデン王立工科大学客員研究員などを経て、2007年より現職。専門は音響工学、音響信号処理、コミュニケーション音響、音場の計測と制御。光学的手法を用いた音の可視化、骨伝導デバイス、AR音響空間の研究などを通じて、「音を通じたコミュニケーションの理解と創造」をしている。

取材・文:丸茂 健一

撮影:石垣 星児