「ゼミで身に付いた探究力を生かして、さまざまな視点を持って成長し続けたい」

法学部 4年 植野 倖(うえの・さち)

法学部 4年 岡本 翔紀(おかもと・しょうき)

早稲田キャンパス 8号館にて。左から岡本さん、植野さん

「よく学び、よく遊ぶ」をモットーに、法学部の中でもアクティブで有名な久保田隆教授のゼミに所属している植野倖さんと岡本翔紀さん。法学部ではゼミが大学2年生秋学期から始まる中、所属してすぐに模擬仲裁の海外大会へ出場するなど、久保田ゼミでは国際取引法の分野で精力的に活動しています。今回は、国際取引法コラムコンテストで最優秀賞を受賞し、早稲田大学学生文化賞も受賞した2人に、ゼミに入ったきっかけやこれまでの活動、今後の展望などについて聞きました。

――久保田ゼミでは何を学んでいますか?

植野:国をまたいだ企業間の取引において使用される法律の総称である、国際取引法について学んでいます。ゼミ内のプロジェクトとして学内外・国内外問わずコンペに参加するなど、ゼミ生一人一人が主体的に活動しています。

――法律ごとにたくさんのゼミがある中、久保田ゼミを選んだ理由は何ですか?

岡本:座学がメインのゼミが多い中で、模擬仲裁の海外大会への挑戦やそれに伴う自主ゼミ、論文執筆などアクティブに活動を行っているからです。熱心に勉強するだけでなく、さまざまな環境に身を置いた方が自分のためになると思い、このゼミを選びました。海外大会への参加を通して、自身の英語力を磨くことができる点も決め手の一つです。

植野:私は本気で打ち込める環境で国際取引法を学べる点に惹かれて、久保田ゼミを選びました。幼い頃 、東南アジアに住んでいたのですが、国外から大量にプラスチック製品が輸入され、放棄されていた光景が忘れられなくて。熱によってプラスチックから排出される有害物質で、病気になる村の人たちを目の当たりにし、社会問題を自分事として捉えるようになりました。そのため、国境を越えた企業間の取引で生じている社会問題、環境問題に興味を持ち、その取引をつかさどる法律について学びたいという思いがあったんです。

写真左:2024年9月、ゼミ合宿でタイに行った際の様子。ジェンダーの多様性に理解のあるタイで、チュラロンコン大学での講義や現地学生とのディスカッションを通して価値観を広げ、相互理解に努めた。前列中央が久保田先生、後列右から二番目が岡本さん

写真右:ゼミの散歩で訪れた早稲田キャンパス近くの奇抜なデザインのマンションドラード和世陀(わせだ)。大きな大会がない春学期には、街を散歩しながら社会勉強をしている

――ゼミの活動で印象に残っていることを教えてください。

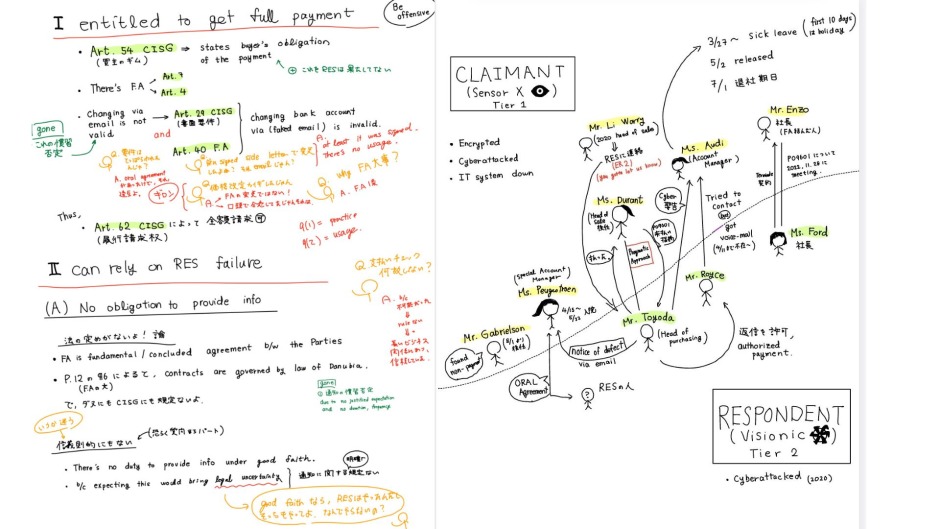

岡本:ゼミに所属した直後の2年生の時に、オーストリアで行われたWillem C. Vis国際商事模擬仲裁(以下、Vis Moot)へ出場したことです。この大会では、異なる国の企業間における争いを仲裁するという模擬裁判を、自分たちが当事者代理人として行います。いかに説得力のある弁論ができ、自分の担当の企業にとって、優位な状況に持ち込めるかを争いました。

本大会には2年生が出場し、秋から半年間をかけて準備を行います。ゼミが始まってすぐには、架空の企業同士の争いや契約書、当事者の答弁書などが60ページくらいにまとめられた英語の課題資料を渡されます。いきなり資料を読むと理解することは難しいですが、大会の活動は4年生が全て指導してくれるので、先輩方と二人三脚で準備しました。

Vis Mootのウィーン大会開会式の様子。88カ国 、約365校の参加チームが結集した(写真左)。久保田ゼミからは同期6名で参加。右端から岡本さん、植野さん(写真右)

植野: 3年生で参加した、大学対抗交渉コンペティションも印象に残っています。この大会では、模擬仲裁と模擬交渉の内容を競いました。模擬交渉では、国際ビジネス紛争に関する模擬問題を基に、A国の会社とB国の会社に分かれて架空企業の社員になりきり、交渉に取り組みました。

大学対抗交渉コンペティションには模擬交渉を英語で行うチームとして参加。右から岡本さん、植野さん

岡本:また、国際取引法コラムコンテストで植野さんと共に最優秀賞を受賞できたことも思い出深いですね。私はVis Mootで運用したウィーン売買条約(※1)という法律の中に、解釈に対して疑問を持っていた法律の条文があったので、それに対して提言を行う内容のコラムを書きました。

(※1)国際取引における売買契約に関する基本的なルールを定めた国際的な条約。

植野:私は国際取引法を運用して、企業間取引に伴う社会・環境課題をどう規制できるかを論じました。中でも、日本から海外にサプライチェーンを展開するグローバル企業のESG(※2)課題を取り締まるのは、現行法では難しいので、そういった点に着目して論じました。

(※2)Environment(環境)・Social(社会)・Governance(企業統治)の頭文字をとった略語。企業が環境・社会・企業統治に配慮する考え方であり、社会に負う責任のことを指す。

――コンテストで成長できたことはありますか?

岡本さん

岡本:私たちが扱う法律への考え方が深まったと思います。また、コンテストでの受賞をきっかけに、久保田教授からお誘いいただき、国際取引法学会にてコラムの内容を発表する機会もいただきました。学会という厳かな場所で自分の考えや意見を表に出すことは貴重な経験で、研究者の方と意見交換ができたのは成長を実感できた瞬間でしたね。

植野:私はかねてよりやりたいことを実現し、自分の専門性を形にする経験を得られました。連日図書館へ通い、片っ端から論文を読むなど、自分の主張を裏付ける学説を探すのに苦労しましたが、レベルアップにつながったと感じています。また、私も学会での発表は初めての経験だったので、大きな達成感を得られてうれしかったです。

――早稲田大学法学部に進学を決めた理由を教えてください。

植野さん

岡本:高校生の時、将来自分が何になりたいのか全く分かりませんでした。しかし、法律は社会の基盤であり、私たちの生活に深く関係しているので、何を目指すにしても汎用性が高いと感じ、法学部を選びました。海外大会への出場といった経験ができたので結果的に良かったですし、多くの学びを得ることができました。

植野:私は、幼少期の経験から公的な仕事で社会貢献をしたいと思っていました。そのためには、国家公務員の試験科目にある法律を学ばないと、という一心で法学部を選択。結局、ビジネスを通じて社会課題を解決したいという思いが強まり、国家公務員試験は受けずに民間企業への就職を選びましたが、早稲田の法学部は進路の自由度が高く、その選択を後押ししてくれました。

――大学での学びを、今後どのように生かしていきたいですか?

岡本:4年生の今、ゼミでは2、3年生の指導方針について計画を立て、後輩が目標を達成できるようサポートしていきたいです。また、就職先では学んできた法律の知識や法的な考え方を生かしていきたいと考えています。模擬裁判での企業交渉など、今まで経験してきた実践的な学びを基に、自分や社会のためにさまざまな視点を持って成長し続けていきたいと思います。

植野:ゼミでは自分の知りたいことを探究する力が身に付いたと思っているので、これからも知的好奇心を大事にしながら、仕事においても専門的な知識を探究していきたいです。

取材中の様子

第905回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

人間科学部 3年 西村 凜花

【プロフィール】

植野倖:東京都出身。東京都立立川国際中等教育学校卒業。2024年まで早稲田祭運営スタッフ(公認サークル)に所属していた。休日は家族や友だちとドライブすることが多く、関東であればどこへでも行くのだとか。

岡本翔紀:北海道出身。立命館慶祥高等学校卒業。国内外を問わず旅行をするのが好きで、直近ではタイやベトナムに訪れた。冬には毎年、趣味のスノーボードをするため、新潟へ足を運んでいる。

写真左:植野さん。ドライブで訪れた、酒々井アウトレットにて

写真右:岡本さん。スノーボードでの一枚