「聴覚障がいのある人が、いつでもどこでも、やりたいことに挑戦して夢を実現できるように」

先進理工学部 4年 神谷 綾音(かべや・あやね)

戸山キャンパス 戸山の丘にて

ろうや難聴の学生、そしてその家族へのサポートを行うコミュニティー「Earlink」を立ち上げ、代表を務める神谷綾音さん。生まれつき耳が聞こえない自身の経験を生かし、同じ境遇の学生とその家族の悩みに寄り添う活動に力を入れています。そんな神谷さんに、Earlinkの活動やその支柱となる思い、今後の展望などを聞きました。

――Earlinkはどのような団体ですか?

聴者(聴覚障がいがない人)の学校に通う聴覚障がいのある学生やそのご家族をサポートする目的で、大学2年生の冬に立ち上げた団体です。運営メンバーは9人で、私と同じ当事者であり、小学校から大学までの間に聴者の学校に通ったことがある学生や社会人が、主にSNSを通じて集まりました。普段はDiscordというコミュニケーションアプリを使って対象となる学生やそのご家族の悩みを聞いたり、互いに情報提供を行ったりしています。また、講演やトークセッションなどのイベントも開催しています。

第1回対面イベントで撮ったEarlink運営メンバーとイベントスタッフの集合写真(2024年8月)。2列目右端が神谷さん

――Earlinkを立ち上げたきっかけを教えてください。

小学生の頃からずっと聴者の学校に通ってきたので、その経験を生かしたいという思いがありました。大学2年生の秋に、キャリア教育を行う株式会社CroMenが提供する、自身のMVV(ミッション/使命・バリュー/価値観・ビジョン/未来像)を言語化するプログラムに大学の友人に誘われたんです。そこで「聴覚障がいのある人が、いつでもどこでも、やりたいことに挑戦して夢を実現できるようにする」というのが、自分のミッションだと気付きました。ミッションを達成するために、自分の経験を生かしてまずできることは、自分と同じ境遇の後輩のサポート、そしてそのようなお子さんの子育てに関する悩みを抱えるご家族への支援だと思い、Earlinkを立ち上げました。

――これまでのEarlinkの活動で印象的だったことは何ですか?

2024年8月に開催した、運営メンバーの経験を講演する対面イベントです。私は「障がいに対する自己肯定とそれを取り巻く環境」をテーマに講演しました。当時は設立からまだ半年で、どのくらい参加してくれる人がいるか分からない状態でしたが、やると決めた勢いで会場を押さえてしまいました。その際ご協力いただいたのが、野毛坂グローカルというNGO団体です。大学2年生の夏に、同団体開催の『第4回 SDGs「 誰ひとり取り残さない」小論文・クリエイティブコンテスト』で私の小論文が特別賞を受賞し、表彰式の時に代表の方とお話しする機会がありました。後日Earlinkのことを相談したところ、イベントの会場を確保してくださったんです。その他の団体にもご支援いただき、結果的には60人を超える参加者が集まりました。

イベント後は参加した方々から温かい感想が寄せられ、達成感を得られました。特に、当事者のご家族の方から、「ろう学校の先生や医療関係の人の意見だけでなく、子どもと近い立場にある先輩の経験を直接聞ける機会は貴重で、参考になりました」と言っていただけたのが、とてもうれしかったです。

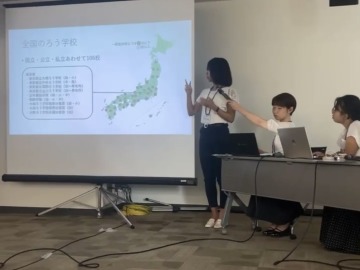

Earlink第1回対面イベント。(左)神谷さんによる始めのあいさつ、(右)運営メンバーによる講演

――活動で大変だったことはありますか?

Earlinkの運営方針を決めるのが大変でした。運営メンバーは同じ聴覚障がいを持っていても、育った環境や考え方はさまざまです。また、メンバー全員がお互いを元から知っていたわけではなかったので、意見を出してほしい場面でみんながなかなか言い出せないことが多くて…。代表として、いかにより多くの意見を引き出すか考えるのは難しかったですね。

当初はグループチャットで意見交換していましたが、やはり文章だけだと伝わりにくいと感じ、Zoomで実際に顔が見える状態で何度も話し合いました。Earlinkを立ち上げた自分の思いを、メンバー全員に共有することも心掛けました。

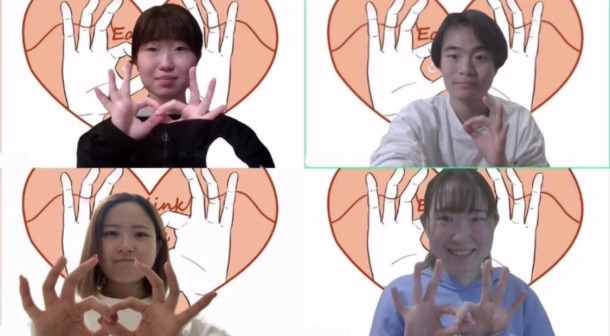

運営メンバーとのオンライン会議にて。左上が神谷さん。両手のポーズは手話で「つながる」という意味で、Earlinkのロゴにも採用している

――早稲田大学先進理工学部に進学した理由と、大学生活について教えてください。

「みんなは聞こえるけれど、私は聞こえにくい」という環境で育ち、「どうして私には聴覚障がいがあるのだろう」と考える機会が増えたことで、自分の耳や体についての疑問が生命科学への関心につながったんです。また、ノーベル生理学・医学賞を受賞した医学者・山中伸弥さんの iPS細胞研究のニュースにも刺激を受けました。

早稲田の先進理工学部を選んだのは、入学案内パンフレットを見た時、最先端の教育を少人数で受けられると感じたからです。聴覚障がいがある私にとって、実験は少人数の方がやりやすく、自分に合った環境なのかなと思いました。

また、早稲田大学手話さあくる(公認サークル)に入りたかったのも志望理由の一つです。小学生になる前まで私の会話は手話が中心で、4歳の時に人工内耳の手術を受けて音声での会話ができるようになりました。小学校から聴者の学校に通い始め、手話を使う機会はほとんどなくなったのですが、手話は私にとってどのような存在なのか、もう一度きちんと向き合いたいと思ったんです。

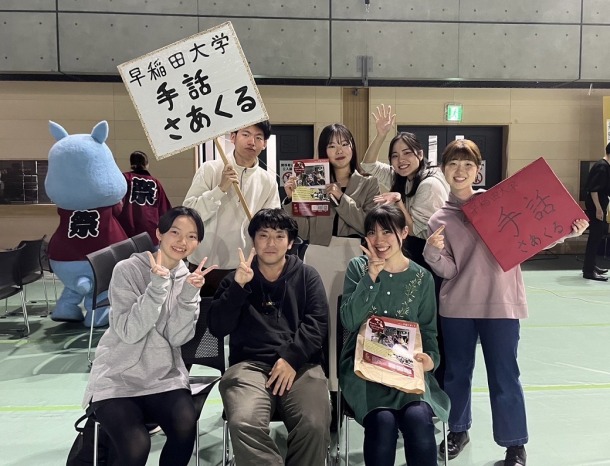

早稲田大学手話さあくるの新歓の様子(2024年4月)。後列右端が神谷さん

大学では、医学と理工が融合した分野の勉強をしています。授業数や課題の量が多いうえに、アルバイトもしています。さらに、積極的に活動するのが好きで、いろいろなイベントやボランティアによく参加しているので、忙しい中計画を立てる力や仕事に優先順位を付ける力がつきました。親には「自分で自分の首を絞めている」と言われることもありますが(笑)。

Earlinkやサークル以外でもアクティブにイベントに参加する神谷さん。栃木県の廃校でのキャンプファイヤーイベントに参加した際の一枚

――今後の展望を教えてください。

Earlinkのイベントの規模を今よりも大きくしたいと考えています。運営メンバーは皆忙しく、できることに限界はありますが、ご両親限定のイベントや他の団体とのコラボなど、アイデアはたくさんあるのでこれから企画・実行していきたいです。

大学卒業後は、大学院への進学を考えています。大学院修了後のことはまだあまりイメージできていませんが、「 聴覚障がいのある人が、いつでもどこでも、やりたいことにチャレンジして夢を実現できるようにする」というミッションは、これからも絶対に変わらないと思っています。

第897回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

法学部 2年 金井 秀鴻

【プロフィール】

タイのワット・ポーを訪れた時の一枚

神奈川県出身。神奈川県立川和高等学校卒業。好きなスポーツはバドミントン。旅行が好きで、青春18きっぷを片手に在来線のみで4泊5日の東北旅行に出掛けたり、タイを3日間旅したりと、一人旅をアクティブに楽しんでいる。