「写真ならではの表現を通して人々に新たな視点を与えたい」

大学院社会科学研究科 博士後期課程 1年 逸見 祥希(へんみ・よしき)

早稲田キャンパス14号館、空間映像研究室(佐藤洋一教授)にて。空撮をする際に使用する自前のドローンを手にして

2023年11月にキヤノンマーケティングジャパンが開催した写真・映像作家発掘オーディション「第1回GRAPHGATE」でグランプリを受賞した逸見祥希さん。受賞作品のテーマは、近年多くの場所で設置が進んでいる太陽光発電。日本大学芸術学部写真学科で助手をしていた2020年から約3年間にわたって撮影を続けてきました。そして現在、早稲田大学社会科学研究科博士後期課程で、太陽光発電開発によって生じる地域課題を解決するための研究も行っています。逸見さんが写真家として活動するようになったきっかけや「GRAPHGATE」に出品した作品への思い、今後の展望などについて聞きました。

――逸見さんが写真家として活動するようになったきっかけは何だったのでしょうか?

3歳上の姉が高校の写真部で活動している姿を見て、自分も写真を撮ってみたいと思ったのがきっかけです。実際に撮影を始めたのは中学3年生の終わりごろ。当時使っていたガラケーのカメラ機能を駆使していろいろなものを被写体にして撮影していました。その後進学した高等専門学校では化学を専門に学ぶ一方、写真部に入部して写真を撮り続ける日々を5年間過ごしました。アマチュアのフォトコンテストに応募して、何度か受賞したこともあります。そのような活動を続けていくうちに自分の専門分野であった化学よりも写真への情熱が勝り、写真を本格的に学ぶために家族の反対を押し切って日本大学芸術学部写真学科に進学したんです。

写真左:高専時代にフォトコンテストで準大賞を受賞した作品。体育祭での一コマを切り取った一枚

写真右:日本大学芸術学部3年生の頃の逸見さんの写真。大学入学後は一眼レフを手に入れ、常にカメラを手に気になるものを撮影している

――日本大学芸術学部写真学科を卒業後、早稲田大学大学院社会科学研究科修士課程に進学した経緯を教えてください。

日本大学卒業後はアパレルのフォトスタジオでカメラマンとして1年間働きました。その後は、元々大学で働きたいという思いもあったので、母校である日本大学芸術学部写真学科で3年間助手を務めることに。自分で写真を撮り続けている中で、「なぜ太陽光発電開発が地域に受け入れられないのか、どうすれば開発が地域に受け入れられるのか」といった社会課題に興味を持ちました。でも、単に写真を撮っているだけでは根本的な問題点を理解することができないと痛感し、写真と社会課題を融合して研究できる場を探したところ、早稲田大学の佐藤洋一教授の空間映像研究室に行き着きました。

高専から大学までは一貫して「ものを作る」ということを重点的に学びましたが、大学院ではそこから発展して「作られたもの」について考える時間が多く、学びの視点が180度変化しました。社会科学研究科ならではの学際的な視点を持つことで、表面的な美しさにとどまらず、人々に示唆を与えるような写真を探求することができるようになりました。また、教授やゼミ生、友達などいろいろな立場の人が多様な観点から意見や感想をくれる環境にあり、自分の作品の奥行きが増したようにも感じますね。

2024年3月の大学院学位授与式終了後、仲間たちとの一枚。左端が逸見さん

――「第1回GRAPHGATE」に出品した作品についてと、グランプリを受賞した感想を教えてください。

「GRAPHGATE」はキヤノンマーケティングジャパン主催の写真・映像作家発掘オーディションです。作品の美しさのみを評価する一般的なコンテストとは異なり、写真や映像に込められた作家の意志や伝達力を重視しています。そこで私は、太陽光パネルをテーマとした作品を出品することにしました。私の地元、青森県では2016年に太陽光パネルの設置に伴う土地の開発が行われ、小さい頃によく遊んでいた公園や空き地が一瞬にして無くなってしまいました。その後ずっとうまく言葉にできないような喪失感や嫌悪感を抱えていたのですが、その思いを写真を通して表現できないかと考えて、2020年から太陽光パネルが設置された風景の撮影を始めました。

写真左:「第1回GRAPHGATE」に出品した作品。山梨県北杜市の太陽光パネルの写真

写真右:逸見さんの地元、青森県六戸町(ろくのへまち)の写真

そのような中で2023年に「GRAPHGATE」が開催され、多くの場所で太陽光パネルによる開発が起こしている問題を周知したいという思いで、撮りためてきた写真を出品しました。グランプリを受賞したことで自分の活動を知ってもらう機会が増え、その目的を達成できたのがうれしかったですね。その上、自分が行っている活動に対して多くの共感を得られたことで、より一層の自信を持つことができました。

「GRAPHGATE」でグランプリを受賞したときの写真

――作品のタイトル「(Un)acceptable Landscapes」からは、太陽光パネルの存在に対する、逸見さんの受け入れられる思いと受け入れられない思いの両面がうかがえます。人々と太陽光パネルはどのように付き合っていくべきだと考えていますか。

太陽光パネルの設置によって、人々に大切にされていた景観が失われてしまうのは回避しなければいけないことですが、持続可能な地球環境を実現するためには、太陽光パネルをはじめとした再生可能エネルギーを利用した発電施設の普及は必要不可欠な段階に達しています。環境負荷を低減するための太陽光パネルも、寿命は20年から30年といわれているので、その後どうするのかまで考えて対策を取る必要があると思っています。

日本各地の太陽光発電開発が行われた地域において、開発に対して地域住民が反対の声を上げ、行政や発電事業者との対立構造が生じ、地域内での分断が発生しています。この開発は誰のためか、何のためか、開発によって地域の環境はどう変化していくのか。感情的にならず、根本的な問題の解決策を冷静に探るべきだと思います。それぞれの立場を理解した上でお互いの意見を尊重し、対話を重ねることで共生の道はおのずと開けてくるのではないでしょうか。そして現地住民以外の人も、当事者としてこの問題について考え、向き合ってほしいと考えています。

――太陽光パネル問題に対して写真家としてどのようなことができると思いますか?

大きく分けて二つあります。一つ目は、人々を問題の入り口に立たせるということ。例えば、講演会などを開催して太陽光発電開発の課題についての話をしたとしても、実際に参加して耳を傾けてくれるのは元々この問題に興味を持つ人に限定されてしまいます。その一方で、写真であれば言語を用いずともそこに写された風景や事象を瞬間的に、なおかつ勢いを殺さずに表現することができるので、自分のカメラを通じて多くの人に太陽光発電開発によって生じる問題を知ってもらうきっかけ作りができると自負しています。

二つ目は、人々の意識の変容を促すこと。太陽光発電開発に対して否定的な意見を持っている住民に自分が撮った太陽光パネルの写真を見せたところ、「きれいだね」という言葉を掛けてもらえたことがあります。写真は被写体の印象を大きく変える力を秘めていることをそのとき確信しました。

普段使っているカメラ。最近は親戚のおじさんからもらったフィルムカメラを持ち歩いて日々の記録をしているそう

――グランプリ受賞によって個展を開催する権利を獲得しましたが、既に構想は固まっていますか?

「写真だけの表現にとどめない」ことを大きな目標として掲げています。個展ではただ写真を並べるだけではなくて、他の面からもアプローチしたいと考えています。例えば、実際の太陽光パネルの一部を会場に置いてみたり、太陽光パネルを設置するにあたって伐採された木を写真のフレームに使用してみたりといったことを計画しています。

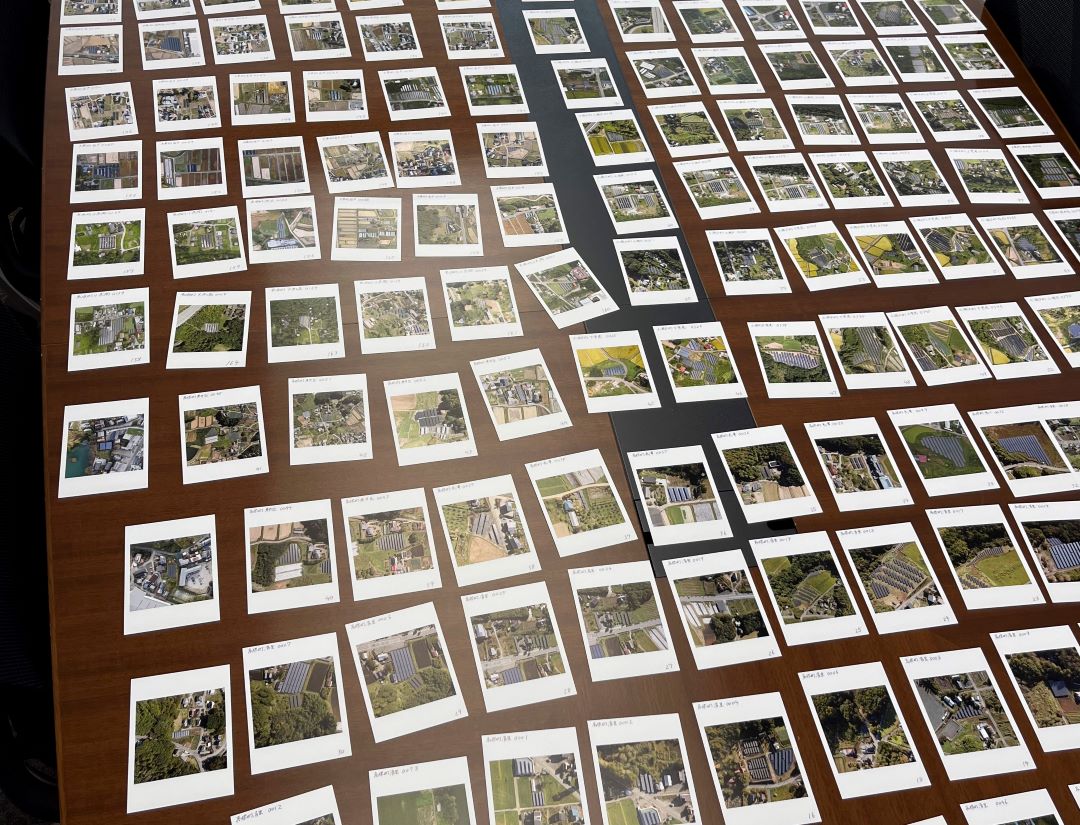

個展の準備に取り組んでいる様子。大量にプリントした写真を並べ、展示の空間構成を検討

――今後の展望を教えてください。

修士課程では、道端ですれ違った市民や住民にアポ無しで聞き取り調査をしたり、行政や活動団体へのインタビューを行ったりといった基礎的な社会調査を行うことで、現在どのような社会課題が生じているのかを明らかにすることができました。しかし、その課題をいかにして解決できるのかということを論じる段階にまでは至らなかったので、これから博士課程の3年間を通して取り組みたいですね。また「青森の風景と青森人」をテーマとした作品と、風力発電などの太陽光発電以外の再生可能エネルギーの開発によって変化する日本の風景を撮りたいと考えています。写真を積極的に撮り続けて発表していくことで、自分の活動をより多くの人に知ってもらえるように努めていきます。

第874回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 3年 浮谷 雛梨

セルフポートレート写真

【プロフィール】

青森県出身。八戸工業高等専門学校、日本大学芸術学部写真学科卒業。写真家。2023年度小野梓記念芸術賞受賞。趣味はピアノと天体観測。青森県出身の音楽家、haruka nakamuraが好きで、よくライブに行くそう。

Instagram:@yoshiki_hemmi