早稲田大学歴史館 助教 佐野 智規(さの・とものり)

アーカイブズのご紹介

このコーナーのテーマは「早稲田に・歴史・あり」ですが、それを可能にするのが歴史館に設置されたアーカイブズです。アーカイブズというと、歴史資料をたくさん収蔵した施設のことかな、と思う方も多いでしょう。しかしここでは、施設としてのアーカイブズそのものについてではなく、それに関わる一連の作業を、前編・後編に分けてご紹介します。今回はその後編です。

3. 一次整理 ─資料を世界と共有する

整理方針が決まれば、いよいよ整理に着手します。専門的な知見と技術を持つスタッフが、資料1点としての扱う範囲を決め、仮の番号を付け、それが何について書かれたものかを読み解き、ルールに従って「資料名」を付けます。「作成者」や「宛先」、作成された「日付」なども、目録情報に採録します。資料から採る情報量と作業全体の進捗のバランスを勘案しながら、間違いが起きないよう丁寧に作業します。

整理が済んだ資料は、目録情報を記入した中性紙の封筒に入れ、それらをやはり中性紙で作られた特別な箱に詰めて、収蔵庫に保管。資料整理が終わってからは、個別の資料を利用したいときには全て、この目録を参照することになります。

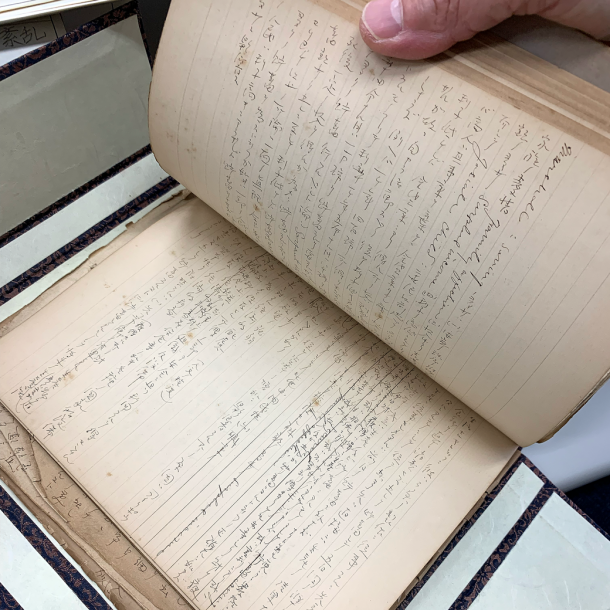

自筆のノート。じっくり読みたいが、読んでいては整理が終わらないところが悩ましい

4. 利用提供と審査 ─誰に対しても公平に

目録公開済みの資料は、教育・研究上の目的で資料を閲覧・複写したい方に対して、無償で利用提供しています。具体的な手続きは「利用案内」でご紹介していますので、ここでは申請資料の審査について触れましょう。

歴史館の規則上、資料作成時点からの経過年数によって、秘匿すべき情報が決められています。個人情報や営業機密などについて、資料 1 点ずつ・1 ページずつスタッフが確認を行い、資料の複製データを秘匿加工(マスキングや袋がけ)してから、利用者に提供します。なお、破損の進行や秩序混乱の恐れがある資料は、利用提供できません。

審査は、利用者の個別の事情や社会的地位に関わらず、ルールと先例にのっとって、作業記録を残しながら、時間を掛けて慎重に行われます。「何でも見たい」と希望している利用者にとって秘匿は全くいまいましい加工です。隠してあればめくってみたくなるのが人情というもの。しかし、もし歴史館が個人情報や営業機密等を保護しないのならば、歴史館に資料を寄贈したいとは誰も思わないでしょう。利用者の希望とアーカイブズの使命は必ずしも一致しないどころか、むしろ衝突することもありますが、アーカイブは“今”の利用以上に、“未来”の利用可能性を保証しなければなりません。

5. 二次整理 ─資料を未来に伝える

すでに目録が完成し、公開し利用に提供している資料群に対しても、二次整理を行っています。収蔵庫に保管した資料箱から1点ずつ資料封筒を取り出し、さらに封筒から1点ずつ資料を取り出して、目録の確認・校正を行います。劣化や破損の点検・補修を行うのですが、その結果により収蔵方法を大きく変えることもあります。というのは、一次整理から時間が経過していれば、技術環境の変化によって、より望ましい保存や管理が可能となることもあるからです。

二次整理は理想的には、全ての資料について何度でも行われるべき作業です。一方で、新しく資料を受け入れればその都度資料の総量が増えますので、二次整理は終わりが見えません。考えるだけで気が遠くなりますが、1点の資料・1ページの紙をいわば1人の人格であるかのように取り扱い、それぞれのコンディションを勘案して、根気強く向き合っています。

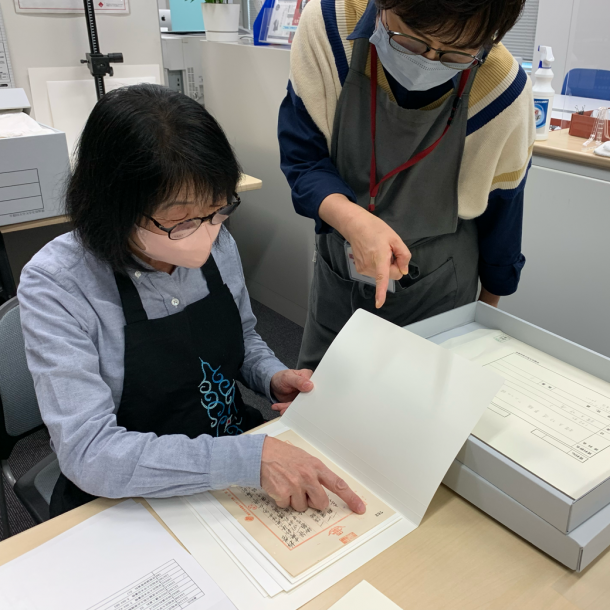

展示から返却された資料。複数の目で点検する

終わりに

ここまで歴史館アーカイブズ部門の日常業務を紹介してきました。歴史に関するちょっとした記述であっても、それを裏付ける資料が存在しなければ、根拠がある記述なのか、あるいは書き手の空想なのか、読み手には区別ができません。むしろ「早稲田」なるものが、何かの拍子に地上から消滅したとしても、「早稲田」についての記述が信じるに足るものかどうかを確かめるために、または“書かれていたはずのこと”の欠落を見える化するために、あるいはそれらの記述を批判的に再評価するためには、資料を残し続けることがどうしても必要です。

そして当然、歴史館収蔵資料は「早稲田」についてのみ記述しているわけではありません。全ての資料には「早稲田」以外のことも書き込まれています。つまり「早稲田」に接触したあらゆる人々と物事ものごとの記録でもあるのです。「資料は全人類の共有財産」とはよく聞くフレーズですが、単に盛った言い方という以上に、資料とは本来的に、思いも寄らないようなさまざまな関係性の痕跡そのものなのです。早稲田にアーカイブズあり――これが「早稲田に歴史あり」というにあたっての、不可欠な条件です。

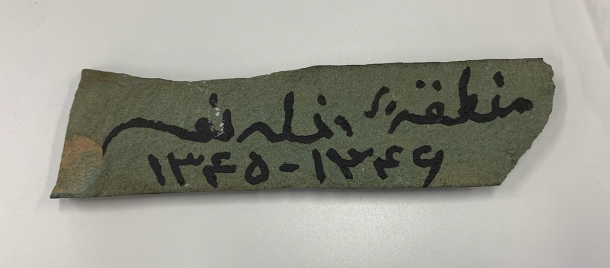

内容も来歴も分からない資料。ペルシア文字のように見える

▼前編はこちら