「早稲田小劇場どらま館」×「早稲田ウィークリー」による「演劇のはなし」のコーナーでは、「演劇入門」「誰にでも伝わることばで」をキーワードに、さまざまな分野で活躍する、演劇にゆかりのある早大出身者にインタビュー。演劇の魅力をお話しいただきます。今回のゲストは、今年4月に演劇博物館の館長に就任した児玉竜一先生(文学学術院教授)。歌舞伎に夢中だった少年時代を経て、今は歌舞伎研究と評論を専門とされています。日本の伝統文化・歌舞伎の魅力とは何か? そして学生が今すべきことは何か? 教えていただきました。

児玉 竜一(こだま・りゅういち)兵庫県出身。文学研究科修了。早大助手、東京国立文化財研究所研究員などを経て現職。歌舞伎研究と評論を専門とし、「演劇研究入門」「日本演劇史」などの授業を担当している。2023年4月より演劇博物館館長。

時代を超えた共通点と文化の違いの双方を、観劇で感じてほしい

――演劇博物館館長として学生に伝えたい「観劇体験がもたらすもの」とはなんでしょうか?

それはもう、目の前で別の人間が“生(なま)の人生”を演じてくれることです。読書体験にしろ、映画や演劇にしろ、物語を再現する芸術に触れる効用は、本来一度だけの人生にとって“あり得たかもしれない人生”や、“自分にはあり得ない人生”を垣間見る点にあります。

その中でも、演劇の場合は“生”で“一度きり”。観客と同じ空間・同じ時間を過ごしている人間が目の前で別の人生を演じるところが、演劇の一番の魅力だと思います。

――演劇には、人形劇やミュージカルなど幅広いジャンルがありますが、児玉先生は歌舞伎を専門にされています。あらためて、歌舞伎の魅力を教えてください。

例えば現代劇の場合、同じ演目でも演じる度に違う、あるいは、過去の名作を「こんな新解釈にしました」と演じることで、新しい発見をするケースはよくあります。

歌舞伎のような古典劇の場合、その発見の振れ幅がより大きい。江戸時代から何百年と時代を隔てても「今を生きる僕らと一緒だ」と感じる部分がある一方で、「現代人では到底発想できない」とまるで異質な文化のように思うところ、両方がある。これこそが歌舞伎に限らず、古典演劇や古典文学に接する面白さじゃないかなと思います。

大学1年生のとき、京都・南座にて(中央が児玉先生)。「幼い頃に『忠臣蔵』の演目に興味を持ったことがきっかけで、月刊誌を買ったり、劇場中継を見たり、長期休みには劇場に赴いたりと、歌舞伎への関心が高まっていきました」(児玉先生)

――だからこそ、ユネスコの「世界無形文化遺産」として歌舞伎が認められている、ということでしょうか。

どのように身体で表現するか、見せていくかを、歌舞伎役者は学んでいくわけですが、こういった伝統を保持している演劇は、実は海外にはほとんどありません。ギリシャ悲劇にしろ、シェイクスピア演劇にしろ、台本は連綿と伝わっていますが、“演技の仕方”が伝わるわけではないからです。海外の演劇史や文化史に詳しい人ほど、身体伝承があることに対する能・狂言や歌舞伎へのリスペクトは当然あります。逆に、日本人がその価値を知らないことが多く、大変残念でなりません。

六代目中村歌右衛門(1917~2001年)が亡くなったときは、海外の新聞がとても大きな追悼記事を掲載し、在外邦人が「何事ですか?」と驚いたというエピソードがあります。これほどまでに、日本と欧米とで演劇に対する認識の違いがあるわけです。

1954年、来日した英国労働党の議員と握手する六代目中村歌右衛門(写真提供:共同通信社)

加えて、ロシアにおけるバレエ、フランスにおけるオペラ、英国におけるシェイクスピアのように、歌舞伎は国の援助を受けているわけではなく、純然たる商業演劇です。その意味では、ブロードウェイのミュージカルに近い。つまり歌舞伎は、古いものを守りながらも現代の要素を取り込み、観客をちゃんと集めて収益を上げなければ成り立たない、とても難しいかじ取りを常に課せられています。

今や、「フジヤマ」「ゲイシャ」ですらなく、日本が世界に誇る文化といえば漫画一択となりがちですが、他にも日本に優れた芸術・文化があることを日本人が知らなければ、どうにもならないですよね。

銀座・歌舞伎座

学生のうちに、初心者として飛び込む経験を

――児玉先生にとって、観劇体験の価値を感じるのはどんなときですか?

やはり役者の演技に魅せられたときでしょうか。幼少期に鮮烈にデビューした役者の初々しさ。凡庸だった役者が40歳くらいで「何があったの!?」というほど急に伸びていく瞬間。あるいは、70代になった老優たちが「これが最後か…」と思わせる演技を見せたかと思えば、80歳を過ぎて「これは過去最も良い出来なのでは!?」と感じたりと、たくさんの発見がある。それは長く見続けることで得られる効用だと思います。

――学生のうちから観劇習慣があった方が「長く見続ける効用」も楽しめそうな印象を受けます。

まさにそうです。だからこそ、学生のうちに劇場に通う習慣ができるといいですよね。ある程度の年齢になってから「演劇を見てみようかな」とはなかなか切り替えられません。学生のうちに、初心者として飛び込む経験をしてほしい。

それは、演劇に限らずありとあらゆる世界がそうです。知らずに飛び込んでいく行為は当然ながら不安もあるし、恥もかく。けれども、学生時代というのは恥をかいてもまだ許してもらえる期間。さまざまな分野・領域に「初心者です」と飛び込んでいけるのは、学生時代の特権なんですよね。

早稲田大学坪内博士記念演劇博物館にて

――ただ、歌舞伎に壁を感じている学生も多いです。

とにかく、どんな作品でもいいので実際に見に行くのが一番。見に行かなければ、自分の興味に引っかかることは見つけられません。どんな文化・芸術においても、合う合わないは当然あります。もし合わないのだとしたら、歌舞伎との縁はそれまでだった、と感じてもいいんです。

よく「初心者向けの演目は?」と聞かれます。が、千差万別の経験を積んできた人全てに共通する「初心者向け」なんてないですよ! 例えば「初心者にぴったりの恋人のタイプは?」なんて聞かれても困るでしょうし、そもそもそんなタイプはないでしょう。それと同じです。

「敷居が高い」という声もたびたび聞きますが、この世で一番くだらない言葉だと思います。そもそも、慣れない世界は誰にとっても敷居が高いもの。例えば、私にとっては書店での漫画の配列は相当複雑で、普段から漫画に慣れていない人間として非常に「敷居は高い」です。でも、漫画は敷居が高いから…とはほとんど言わないでしょう。若者の味方面して「歌舞伎は敷居が高いからね」などと口にする大人は相手にしなくていいんです。

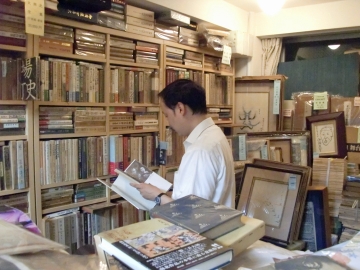

よく訪れるという、銀座の歌舞伎専門古書店「木挽堂書店」にて

――入り口として、演劇博物館が先導してきた「JDTA(Japan Digital Theatre Archives)」は活用できますか?

そうですね。JDTAではさまざまな演劇を約3分の抜粋映像で紹介しています。それを次から次に見ていくのもいいですし、名前を聞いたことがある劇作家名、俳優名、作品名で検索してみるのもいいと思います。

先ほども言いましたが、何も知らない世界に飛び込んでいくのは大変です。でも皆さんに思い出してほしいのは、これまで約20年の人生の中で、何度も飛び込んできたはずということ。顔や名前を知っているだけでも、大きなきっかけになります。ちょっとしたつながりでも縁を感じて、そこから深掘りしていくといいのではないでしょうか。

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒)

撮影:石垣 星児

画像デザイン: 内田 涼