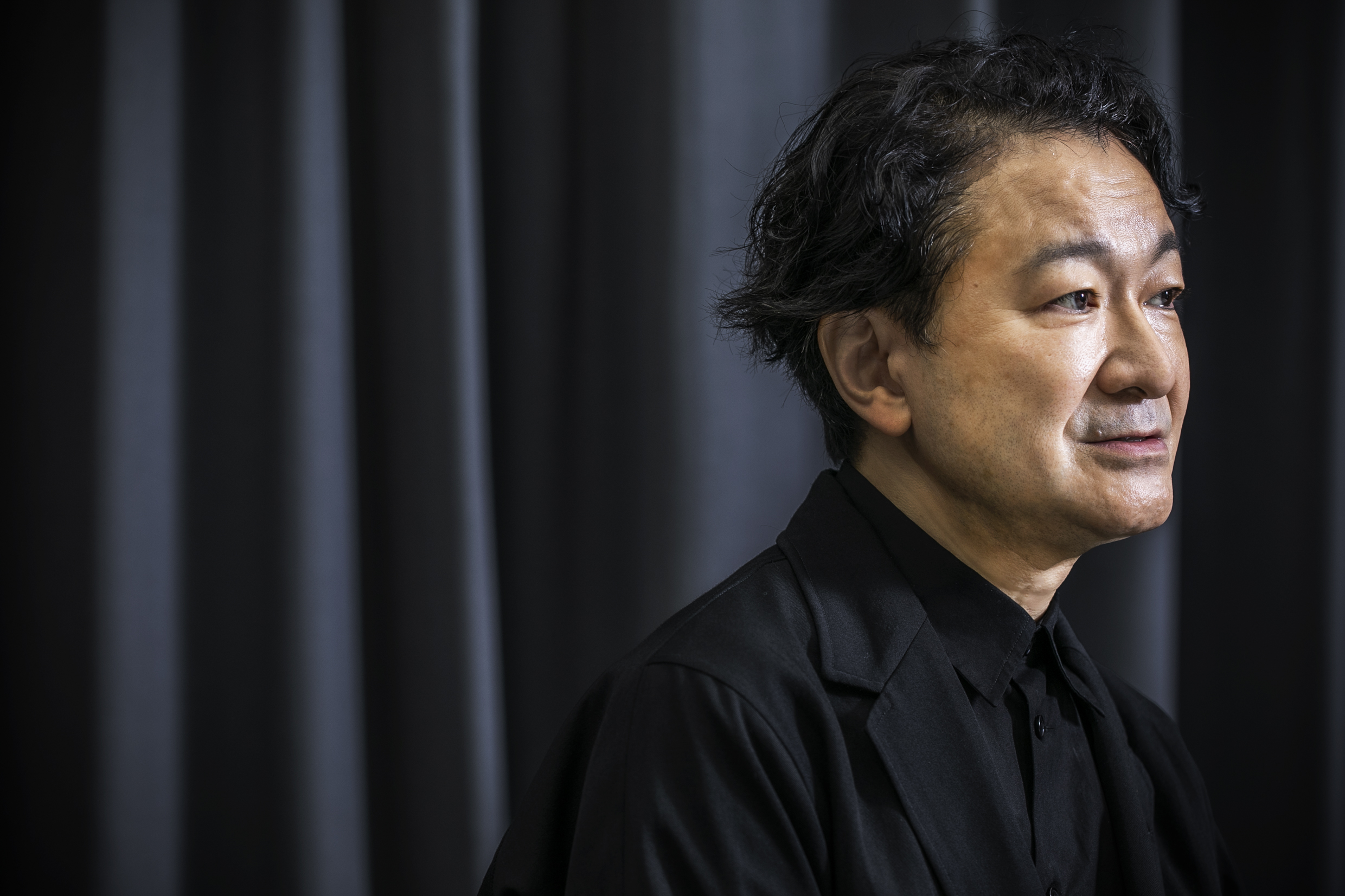

「早稲田小劇場どらま館」×「早稲田ウィークリー」による「演劇のはなし」のコーナーでは、「演劇入門」「誰にでも伝わることばで」をキーワードに、さまざまな分野で活躍する、演劇にゆかりのある早大出身の著名人にインタビュー。演劇の魅力をお話しいただきます。今回のゲストは演出家・俳優であり、2022年4月に世田谷パブリックシアターの芸術監督に就任した白井晃さん(1982年教育学部卒)です。

白井晃(しらい・あきら)京都府出身。1982年教育学部卒業。在学中は演劇研究会に所属。1983~2002年、「遊◎機械/全自動シアター」主宰。俳優として活動すると同時に、演出家としてストレートプレイから音楽劇、ミュージカル、オペラまで幅広く手掛ける。2014年~2016年、KAAT(神奈川芸術劇場)のアーティスティック・スーパーバイザー、2016~2021年、同劇場の芸術監督を務めた後、2022年に世田谷パブリックシアター芸術監督に就任。

京都での仮面浪人時代に、同世代の演劇人から衝撃を受け、早稲田演劇の道へ

――演劇を志して早稲田大学に進学した白井さんは、もともとは京都の大学に在籍。どんな経緯で早稲田に行こうと思ったのですか?

京都生まれの大阪育ちで、早稲田に入るなんて夢にも思っていませんでした。立命館大学に籍を置きながら、国立大学を目指して仮面浪人をしていた頃、白塗りをした派手な人たちが、演劇の宣伝で立命館の構内を練り歩いていたんです。興味を引かれ、「大駱駝艦」(※1)という舞踏団の公演を京都大学の西部講堂まで観に行ったところ、初めて触れたアンダーグラウンドの表現に、演劇に抱いていたイメージをぶち壊されました。当時、周囲の華やかな学生生活の雰囲気に自分がそぐわない感覚があったこともあり、「演劇という虚構の中にこそリアルがある」ように感じたのでしょう。

決定的だったのは、早稲田大学の「演劇研究会」(以下、劇研)が西部講堂に公演に来たときでした。『お手をどうぞ』という作品で、自分がドン・キホーテだと思い込んでいる四畳半に住む男の話。タイトルの元でもあるシェイクスピアの『夏の夜の夢』やセルバンテスの『ドン・キホーテ』、つかこうへいの『熱海殺人事件』のパロディなど、さまざまなイメージで構成されていて、最後に四畳半の壁をドーンと蹴ると屋台が崩れ、天井から大量のレモンが降ってくる。このラストシーンに、「同世代の学生がこんなすごい舞台をやるのか!」という衝撃とシンパシーを痛感。「この人たちの所に行かなきゃいけない」と人生で初めて目的を持って猛勉強をして、親にも内緒で早稲田を受験し、無事に劇研の門をたたくことができた、というわけです。

(※1)1972年に結成された結成麿赤兒主宰の舞踏カンパニー。多くの分派が存在する。

早大時代の思い出話になると、いつものクールな表情から一転、相好を崩す白井さん

――在学中、劇研に所属していた頃の思い出を聞かせてください。

劇研では、下級生の頃から毎日のように身体訓練で戸山公園にある箱根山を走らされて、終わったら先輩の家に行ってみんなで演劇論議をしながら飲んで、次の日はまた訓練。これをひたすら繰り返す日々だったのですが、とても楽しかったです。

劇研在籍時の公演『ワルプルギスの夜』にて

早稲田の演劇といえば特設テントでの公演が有名ですが、これ、実は僕らの世代が始めたんです。当時、先輩から紹介されたアルバイトを劇研の同期たちとしていたのですが、それが結構な金額になり、そのお金で黒テントを買い、劇研前の広場にテントを建てました。その後、大隈記念講堂の前にも公演用にテントを建てることに。「自分たちですごいお城を作った」という気持ちになりましたね。作業中には大学の学生生活課の職員がやってきて「ここに建てるな」と注意するんですが、こちらにも交渉担当の先輩がいて、「分かりました」と言いながらグズグズと話を延ばし、その間にわれわれはどんどん建てていく(笑)。そんな毎日繰り返される攻防も、学生生活課と劇研とのある種の儀式で、楽しかったですね。

当時の大学は今以上に自由な風土があって、そこで生まれる人間関係、自分には持ってない経験や場所で育ってきた人たちと出会えていろんな話をするのが、とにかく面白かったです。演劇は“自分を写す鏡”といいますか、みんなで話したり稽古したりする中で、自分の姿や声、良いところも悪いところも知っていった4年間だったと思います。

写真左:今は無き、劇研の名物「テント舞台」。白井さんたちが初めて建てた1979年から2000年代初めまで、脈々と受け継がれてきた(2003年撮影、写真提供:劇研)

写真右:劇研のアトリエ横に部員たちでテントを設営する様子(1995年撮影、写真提供:劇研)

生身の人同士が出会う「演劇」という喜び

――白井さんは、TVドラマや映画などでは俳優として出演し、「演劇」と「映像作品」の両方で活躍されていますが、あらためて「演劇」の魅力とは何だと思いますか?

演劇は、“観る者”と“表現する者”さえいれば、稽古場も照明も音楽さえなくても成り立ちます。生身の表現者と観客が、同じ場所で同じ時間を共有することの希少さ。これが演劇の最大の特徴ではないでしょうか。

しかしコロナ禍の約3年間、その根本原理が「不要不急なもの」として断ち切られました。本当はウイルスと共に不安が伝染していて、心に脅威が迫っているときこそ、泣いたり、笑ったり、胸が熱くなったりする「演劇」が必要だったはずですが、なかなか叶(かな)わなかった。オンライン演劇なども試みられましたが、情報を伝えることはできても、感覚を伝えることはできません。テクノロジーによる変化は今後もあるのでしょうが、やはり生身の場を共有することで、人と人がその場にいて何かを感じ合う喜びが生まれるし、それを無くしてはいけないと思います。

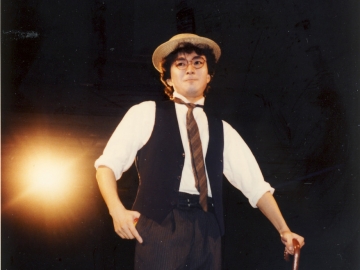

写真左:演劇を続けるか悩み抜いた末、大学卒業後は広告代理店へ就職。当時はバブル期、大きなビジネスを次々と任され、充実したサラリーマン生活を送った。「その一方で、卒業後も演劇界で活躍する大学時代の友人がうらやましくて仕方なかったですね」

写真右:演劇への思いを断ち切ることができず、1983年劇団「遊◎機械/全自動シアター」を結成し、1984年3月には旗揚げ公演を実現。戯曲の演出および役者として活動した

――多くの学生が演劇にハードルの高さを感じていますが、どうすればもっと身近に感じられるでしょう?

まずは一度、例えば大学のサークルの演劇や、身近な演劇集団の作品など、何か公演を観てみてほしいです。演劇の醍醐味(だいごみ)は生身の場を共有することではありますが、まず取っ掛かりとして動画で演劇に触れるのもいいと思います。今はYouTubeでも、国内外を問わずいろいろな劇団の作品に触れられますし、今回の取材で初めて知ったのですが、早稲田大学演劇博物館で多くの作品を視聴できるとか。ぜひそういったものを積極的に活用し、演劇の世界に入るチャンスを作ってください。

身近にあるきっかけから、演劇の世界に入ってほしい

今回、演劇初心者に向けて、早稲田大学演劇博物館が運営する JDTA(Japan Digital Theatre Archives)(※2)の収蔵作品の中から、白井さんおすすめの舞台として、劇団「地点」の『忘れる日本人』(2017年)をピックアップしていただきました。

(※2)早稲田大学演劇博物館が運営する、舞台公演映像の情報検索特設サイト。収蔵作品は、早稲田キャンパス6号館3階閲覧室AVブースで無料で視聴することが可能(予約制)。視聴・予約方法はこちら。

――「地点」の『忘れる日本人』は、白井さんが芸術監督を務めていたKAAT(神奈川芸術劇場)で上演されていますね。

KAATの芸術監督だったときの公演作品で、非常に印象に残っているのが、「地点」の『忘れる日本人』でした。制作過程から見ていたのですが、創作方法が非常に独特です。テキストを書いた新鋭・松原俊太郎くんは若手の作家で、私も名古屋の劇場まで彼の作品を観に行き、独自性の強い言語感覚に感激しました。コロナ禍であることも徐々に「忘れ」られつつありますが、まさに歴史を忘れてしまう日本人という意味も込めてあり、表現方法や時代性も含め、僕は「地点」の最高傑作だと思っています。

松原俊太郎による現代日本のフォークロア。舞台中央には一艘(そう)の舟。漁師、サラリーマン、女子高生…とさまざまな「日本人」が現れ、奇妙な共同体は舟に乗り込むーー。行き場を求めて右往左往する人々の姿は、不思議と深刻さからは無縁であり、祝祭空間としての劇場を強く意識させる。震災以降の日本社会に対する痛烈な批判でありながら、死者とともにあること、忘却についての哲学的論考を含む原作を一幕に再構成、地点の新しい境地を開いた。(JDTA作品概要より引用)撮影:松本久木

今年も、吉沢亮・北村匠海出演『マーキュリー・ファー』、高橋一生の一人舞台『2020』、仲村トオル出演『住所まちがい』など、精力的に舞台演出を手掛けている。「とにかく演劇がやりたくて早稲田大学に入学した、あの猪突(ちょとつ)猛進な気持ちを、いくつになっても失いたくないんです」

――最後に、白井さんは現在、世田谷パブリックシアターで芸術監督として活動されていますが、今後の展望などを教えてください。

世田谷パブリックシアターは区の公共劇場として、演劇を広げるためのさまざまな学芸事業を行っています。例えば、地域各所にワークショップを派遣して、「老い」や「ジェンダー」などテーマを設けてみんなで一つの物語を作ったり、作品をデイケアサービス施設など劇場の外で公演したりしています。

コロナ禍もあり、一つの場所に人が集まる距離感が難しくなっている時代だから、世田谷パブリックシアターから演劇を派遣する。こうして少しずつ演劇の輪を広げていき、また劇場に戻ってきてほしい。そんな想いもあるんです。

実は私自身、演劇のハードルを高くしてしまったのはわれわれの世代の責任と感じています。料金の面でも、観劇までのプロセスの面でも、映画のように、もっと気軽に楽しめるものになってほしい。この状況を破る方法を、今後、皆さんと一緒に考えていきたいですね。世田谷パブリックシアターでは、若い世代向けのさまざまな企画や、学生のインターン制度も行っているので、創作の現場に少しでも足を踏み込んでもらえたらうれしいです。

取材・文:相澤 優太(2010年第一文学部卒)

撮影:布川 航太

画像デザイン: 内田 涼