早稲田大学歴史館 助手 田中 智子(たなか・さとこ)

早稲田大学歴史館では今春、2022年度春季企画展として「早稲田の女子学生 今昔物語 since1921」を開催した。本企画展では、1921(大正10)年に早稲田大学が初めて女性に門戸を開放してから100年間のあゆみを振り返った。早稲田大学が女子学生を受け入れた経緯などについては既に過去の記事で述べられているので、今回はこの展示で取り上げた事項のうち、かつて早稲田大学の附属校として存在していた早稲田工手学校の女子生徒について紹介していく。

卒業アルバムに写る女子生徒の姿

早稲田大学附属早稲田工手学校は1911(明治44)年、「各種工業の実務的学術技能を授け」中等技術者を養成するために設立された。発足当初の学科は機械・電工・採鉱冶金(やきん)・建築・土木の5科で、修業年限は2年半であった。働きながら通学できるように、授業は夜間(18時~21時30分)に開講されていたため、生徒の年齢も職業もさまざまであった。

当初、入学資格は満14歳以上の男子に限定されていたが、1926(大正15)年9月「将来この方面に活躍せんとする女性のために工学教育を与える目的」で、試験的に2名の女子生徒を入学させた。入学を希望する女性本人が学校を訪ね、熱心に入学希望を述べたことが、学校当局を動かしたようである (※1)。

(※1)「新時代に適応する工手学校の発展 女性に門戸を解放(原文ママ)」(『早稲田大学新聞』1926年11月18日)

その後、工手学校が廃止される1948(昭和23)年までの間に、何人の女子生徒が在籍したのかは不明であるが、卒業アルバムを見る限りでは建築科に女子生徒の姿が多く見られる。

測量実習。右側にロングコートを着た女子生徒の姿が見られる(「早稲田工手学校建築科 第四十四回卒業記念写真帖 昭和九年七月」)

製図実習。左側に着物姿の女子生徒2名が写っている(「早稲田工手学校建築科 第五十二回卒業記念写真帖 昭和十三年十月」)

女性建築家・吉田文子

この工手学校建築科を卒業し、日本における女性建築家の草分けの一人として活躍した女性に吉田文子(1913~2001年)がいる。父親が大工の棟梁(とうりょう)で、建築が身近にある環境で育った文子は、1928(昭和3)年中央工学校女子製図科を卒業し、翌1929年4月に早稲田工手学校建築科に入学した。在学中に理工学部建築学科田辺泰教授の研究室の助手となり、1931年7月に卒業した(※2) 。

(※2)松川淳子・中島明子・杉野展子・宮本伸子「日本における戦前戦後の草創期の女性建築家・技術者」(『住宅総合研究財団研究年報』No.30、2003年)

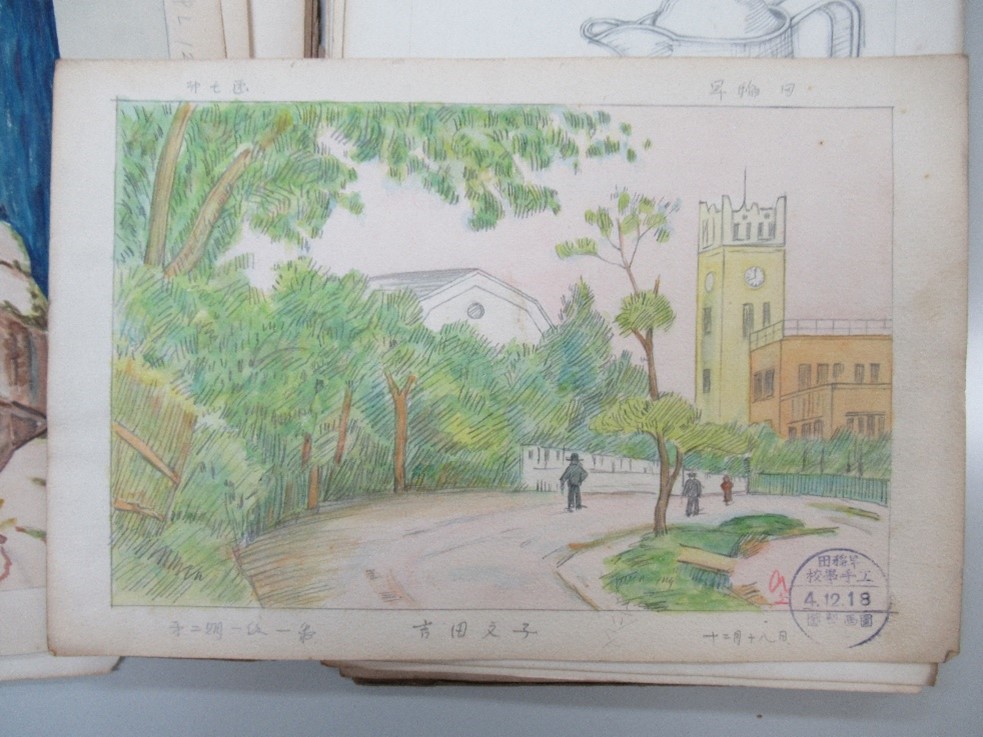

吉田文子が在学中に描いた課題作品。右下に早稲田工手学校の印が見られる(資料提供:松川淳子)

文子は1932(昭和7)年より、鈴木小松商店技術部、佐藤鉄工所設計部、則武工業事務所などに勤務し、戦後の1950(昭和25)年に吉田設計事務所を開設し独立した。女性が一生の仕事を持つこと、まして独立・開業することなどまだ珍しい時代に、文子はさまざまな困難を乗り越え、それを成し遂げたのである。

今回の「早稲田の女子学生」展では工手学校の女子生徒に限らず、100年前から現在までの各時期の早稲田の女子学生と彼女たちを取り巻く状況を、エピソードや写真、統計データを用いながら振り返った。会期は既に終了しているが、Webサイト上で会場の様子と展示図録を公開している。現在と比べて教育制度や大学や社会の受け入れ体制が整わない中、さまざまな困難を乗り越えて勉学にいそしんだ早稲田の女子学生たちの今昔物語を、ぜひ一度目にしてほしい。

- 展示会の様子は早稲田文化Webサイトへ

- 展示図録はこちら(早稲田大学歴史館)