西早稲田キャンパス61号館にある「WASEDA ものづくり工房」(以下、ものづくり工房)を知っていますか? ここにはレーザー加工機や3Dプリンターなどの本格的な機器から、手軽にものづくりを始められる陶芸や工作スペースまで、充実の環境がそろっています。早大生なら文系・理系問わず誰でも利用でき、サークル活動や趣味の創作活動など用途もさまざま。「アイデアはあるけれど作り方が分からない」という相談にも応えてくれる職員や学生スタッフもいます。

今回は、そんなものづくり工房の魅力を職員やリピーターの学生にインタビュー。さらに、実際に陶芸体験に挑戦した様子をリポートします。何か新しいことを始めたくなる秋。新たな趣味との出合いを求めてクラフト体験してみませんか?

INDEX

▼1.知る人ぞ知る、学内穴場施設。いざ、西早稲田キャンパス「ものづくり工房」へ

▼2.「ものづくり工房」とは何ぞや? 職員に直撃インタビューしてみた

▼3.受講料も材料費も無料! 陶芸コーナーでご飯茶わん作りに挑戦

▼4.リピーターたちに聞いた「私がものづくり工房にハマった理由」

▼5.秋は気になる企画が目白押し! まずはワークショップから参加しよう

1. 知る人ぞ知る、学内穴場施設。

いざ、西早稲田キャンパス「ものづくり工房」へ

早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

政治経済学部 4年 山本 皓大(やまもと・ひろと)

まずは利用者登録から。学生証さえあれば早大生なら誰でも登録OK!

今回、ものづくり工房の魅力を伝えてくれるのは政治経済学部4年の山本さん。西早稲田キャンパスに立ち寄った際にものづくり工房の前を通ったことがあり、何の施設なのか気になっていたそう。施設内に足を踏み入れるのは今日が初めて。いざ、潜入!

ガラス張りで明るい雰囲気の入り口。「実は今回の取材で初めて、理工学部以外の学生も自由に使える施設だと知りました」と、楽しみな様子の山本さん。

この日は20名以上の学生が作業していました。あちこちから電動ドリルや木を切る音、話し声が聞こえるにぎやかで開放感あふれる空間です。「こんなに広くて立派な工房だったんですね。びっくりです」

本格的な機材が並ぶ様子に圧倒されつつ、受付へ。ここで学生証を提示し、利用者登録を行います。初めて工房を訪れる人には、職員が工房の使い方や利用上の注意事項を丁寧に教えてくれます。

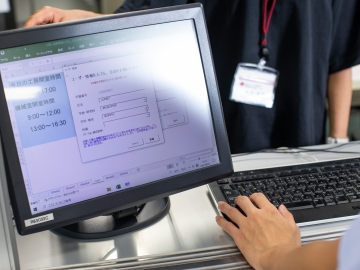

学生証をかざし、学籍番号や所属、その日利用したい主な機器やスペースなどの情報を入力するだけ。わずか5分ほどで利用者登録ができました。

2.「ものづくり工房」とは何ぞや?

職員に直撃インタビューしてみた

今回、山本さんの疑問に答えてくれたのは、ものづくり工房職員の亀井夏香(かめい・なつか)さん。自身も、ものづくりが大好きで、工房の工具や機械を使って日々制作事例作りに取り組んでいる

文系・理系にかかわらず、ものづくり好きな早大生がつながる場所に

山本

今日初めてものづくり工房に足を踏み入れて、想像以上の立派な施設、充実した工具、そして学生の活気に、こんな場所がキャンパス内にあったなんて! と驚きました。そもそも「ものづくり工房」はいつ、どのような経緯で開設されたのでしょうか?

亀井

設立は2012年です。早稲田キャンパスにある共創館(※1)と一緒に設立されました。共創館が、早大生が総合大学としての幅広い知を共有し、アイデアをビジネスモデルとして発展させることを目指して設立されたのに対し、その次の展開として、西早稲田キャンパスでアイデアをすぐ形にできる工房を作ろうということで誕生したのが、ものづくり工房です。理工学部は企業との共同研究も活発なことから、学外から協賛もいただき、充実した設備が整いました。産学協同で発展的に活用しようとスタートしたスペースなんです。

(※1)「共創館(きょうそうかん)」は、さまざまなバックグラウンドを持つ人が集い、専門分野の垣根を越えてアイデアを創り出し(共創し)、キャリアデザインを考える場として作られた。

写真左:ペンチ・ドライバー・ハサミなどの工具も、家庭用とは一線を画したバリエーション豊かなラインナップ

写真右:金属加工やレーザーカッターで木材・アクリル加工ができる『工作機械室』

山本

設立からちょうど10年なんですね。今はどんな学生がどのような目的で利用することが多いですか?

亀井

一番多いのは、車やロボットなどを制作するサークル単位での利用です。もちろん個人の利用も多く、理工系の学生だけでなく文系の学生もいます。所沢キャンパスの学生がレザーのお財布を作りに何度か来たことも。個人利用の場合、目的は本当にさまざまですね。陶芸やレザークラフトの他、3Dプリンターで趣味の釣りのルアーを作ったり、ミシンを使って自分の服に刺しゅうを入れたり。持参した鹿の角を削ってペーパーナイフを作る学生もいました。

写真左:車やロボットなどの制作団体向けの活動スペース

写真右:3Dモデルを基に、立体の造形ができる3Dプリンター

山本

意外なものも作られているんですね。ものづくりに興味があるけれど、何から始めたらいいか分からない僕のような学生はどうしたらいいでしょう?

亀井

まずは私たち職員に声を掛けてほしいと思います。作りたいもののサイズ感や素材を伝えてもらえればどの機器が加工に適切かをお伝えしますし、必要な材料のアドバイスもします。3Dプリンターなど専門知識が必要な機器については、ものづくり工房が主催する講習会で使い方をレクチャーするので安心して使ってもらえますよ。ちなみに講習会は90分程度で、使う機器や道具によっては受講が必須です。希望する場合はものづくり工房Webサイトからの予約をお願いしています。

山本

それなら文系学部生の僕もチャレンジできそう。まずは、陶芸にチャレンジしてみたいです。

亀井

それはぜひ! むしろさまざまな学部・学科の学生が集まり、横のつながりが生まれることに価値があると思っています。理系の学生の中には各専門分野に特化した知識・技術力は高いですが、分野の枠を超えてものを発想することに慣れていない人もいます。対して文系の学生はとても発想が柔らかいですが、専門知識を持っていない場合も。この場所で理系・文系の枠を超えてさまざまな感性が交わり、思いがけず新しいものが生まれたらいいなと思っています。

写真左:制作途中の陶芸作品たち

写真右:ロックミシンや刺しゅうミシンなど、業務用の高機能機種が揃う。ダンスサークルでの衣装作りや、個人の作品作りに使用される

山本

ものづくり工房、想像以上に奥深い世界が広がっていて驚きました。最後に、まだ利用したことのない早大生にも一言いただけますか。

亀井

「ものづくりは楽しいよ!」ということをお伝えしたいですね。失敗することも多いですが、自分の手でものを生み出すことは自信にもつながります。また、試行錯誤する過程ではどんどん次のアイデアが湧いて人生を豊かにしてくれますよ。ぜひ、少しでも興味を持っていただけたら気軽に足を運んでみてほしいです。ワークショップも定期的に開催していて、初心者向けの陶器のランプシェード作りから、3Dプリンターを使ったスマホスタンドまでバラエティに富んでいます。まずは友達を誘って、こうした体験会に参加するのもおすすめです。

3. 受講料も材料費も無料!

陶芸コーナーでご飯茶わん作りに挑戦

陶芸コーナーを初めて利用する場合、専門知識のある職員の講習を受ける必要がある。今回山本さんをレクチャーするのは、ものづくり工房職員の角田訓和(かどた・くにかず)さん。門田さんは美術大学出身で、粘土や道具の扱い方など一から専門的に丁寧に教えてくれる

陶芸の魅力に触れる! 初心者も安心の講習会

ものづくり工房が主催するワークショップの中でも特に人気の陶芸。必要な粘土や道具は全てそろい、いずれも無料で使えるため手ぶらで参加できます。今回は1人からでも参加可能な「手回しろくろ」の講習会を受講。初心者向けの「手びねり」という手法を使った茶わん作りに挑戦しました!

作陶には粘土練りから本焼きまで大きく7つの工程があり、完成まで2週間〜1カ月ほどかかります。その中で、初日は「粘土練り」と「成形」の2工程を行います。

①まずは粘土を練り、固さを均一にして空気を抜く。②よく練ったら、器の土台と側面にあたる分の粘土を切り離す。③土台はろくろの上に乗せ、残りの切り離した粘土を手のひらで転がしながらひも状に形成。④手のひらをうまく使い、きれいな円筒形に

⑤ひも状の粘土を3つほど作ったら土台のふちに乗せ、つなぎ目を親指で軽く押し込みながらならす。徐々に器の完成形に!⑥最後に「しっぴき」という糸状の道具でろくろから器を切り離し、成形が完了 。⑦1週間後、素焼き完成。⑧白・黒・緑・茶の釉薬から、山本さんは白をセレクト

講習会は90分ほどで終了し、茶わんの成形まで終えることができました。成形物は約1週間ほど自然乾燥させ、必要な場合は乾燥の途中で器の底の部分を削り「高台」を作ります。その後素焼きを経て、再度工房で施釉(せゆう)・絵付け、本焼きを経て完成。

写真左:成型までを終えてほっと一安心の様子。「成型」と「色付け」の計2回工房で作業して講習会は終了。素焼きと本焼きは職員が受け持ってくれる

写真右:完成品。「料理が映えるよう白い器にしました。満足の出来です!」

今回、初めて陶芸に挑戦したという山本さんは「想像していたよりもしっかり、丁寧に指導していただけたのでいいものを作ることができました。初めてにしてはなかなか様になっているんじゃないでしょうか(笑)。手回しろくろでの作陶に慣れたら『電動ろくろ』の講習会に参加できるようになるそうなので、そのレベルを目標にまたものづくり工房を訪れて、陶芸に挑戦しようと思います」とのこと。体験を通して、ものづくりが身近になり、新たな趣味が見つかったようです。

講習会の予約はこちら

4. リピーターたちに聞いた

「私がものづくり工房にハマった理由」

創作意欲の幅や趣味が広がる! 工房の魅力

普段からものづくり工房に出入りしているリピーターの学生・齋藤さんと、職員の亀井さん。2人が感じる、工房でのものづくりの魅力とは? 実際に制作した作品についてもお話を聞きました。

得意分野を生かして工房の仲間とものづくり

大学院基幹理工学研究科 修士課程 1年 齊藤 恵里香(さいとう・えりか)

ものづくり工房を訪れたのは、所属するものづくり系サークルの先輩に3Dプリンターの講習会を勧められたのがきっかけです。このとき、立体物が自動生成されていくのを見て「今後のものづくりの幅が広がる!」と感じたのを覚えています。その後は電子キットを使用した「課題アラート」や 「タピオカカウントマシン」などのオリジナル作品を制作。私は電子回路などソフトを作るのが得意な一方、ハードの制作が苦手です。ですが、ここに来ればものづくり仲間からアドバイスがもらえます。ものづくり工房の魅力は、仲間たちと協力してアイデアを形にできるところではないでしょうか。

写真左:手に持っているのが「タピオカカウントマシン」。タピオカがストローを通る度に数をカウントする。高校生の頃から手を動かすことが好きな齋藤さん。現在はものづくり工房の学生スタッフとしても活動中

写真右:やるべき課題をアラートしたり、ご褒美にお菓子が出てきたりする装置「課題アラート」

「ものづくりは楽しい!」を一緒に体験しましょう

ものづくり工房職員 亀井 夏香(かめい・なつか)

私が手に持っているランプシェードは、無料で公開されているデザインを使用し、その通りに加工しただけの、実はとてもシンプルな作りです。レーザーカッターや3Dプリンターのデジタル工作機器は、一見ハードルが高そうに見えますが、一度挑戦してみると、その可能性の広さに驚くと思います。最近は初心者でも活用しやすい便利なサイトやソフトウェアもさまざまあり、工夫次第でこれらの機械にも挑戦しやすくなっています。私自身文系の出身で、社会人になってから技術を学びました。だからこそ、学部問わずもっと多くの学生にここを訪れてほしいと思っています!

ものづくりを本格的に学ぶため、社会人として働く傍らデジタルファブリケーションの学校へ通った亀井さん。その後、2022年6月からものづくり工房の職員として勤務

※ものづくり工房で作られた過去の作品はこちら

5.秋は気になる企画が目白押し!

まずはワークショップから参加しよう

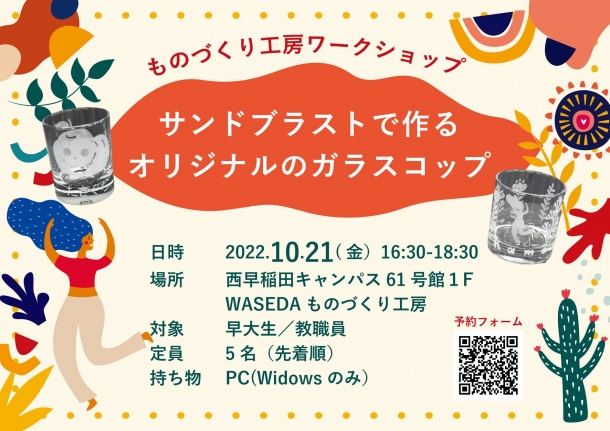

新型コロナウイルス感染症の影響でしばらく開催が途絶えていましたが、2022年度はものづくり工房の学生スタッフが企画したワークショップが盛りだくさん。春学期に好評だった3Ⅾプリンターを使ったスマホスタンドやArduinoを使ったデジタル時計の講座、さらに次回10月21日(金)開催予定の「サンドブラストで作るオリジナルのガラスコップ」のワークショップを紹介します。

ワークショップの企画・運営・レクチャーまで、全てを担う学生スタッフの皆さん。初心者の学生にも分かりやすく丁寧に教えてくれると評判の4人は、利用者として工房に通っているうちに好きが高じて学生スタッフになったそう。写真左から、稲田知浩さん(大学院基幹理工学研究科修士課程1年)、荒川航輝さん(先進理工学部4年)、安田優也さん(大学院創造理工学研究科修士課程2年)、長幸宏さん(基幹理工学部4年)。「ワークショップ開催時以外にも、大抵誰かは工房にいますので、何でも気軽に聞いてください!」(稲田さん)

3Dプリンタで作るスマホスタンド

2022年7月には、3DCADソフトウェア「Fusion360」の使い方を学ぶワークショップを開催。基礎的な使い方を学びながら、3Dプリンターでも出力可能なスマホスタンドを設計しました。

写真左:定員6名に対して、講師役の学生スタッフ4名と、ほぼマンツーマンの懇切丁寧なワークショップ

写真右:参加者の一人、渡邉祥光さん(創造理工学部1年)。「高校生の頃から、入学したらぜひ利用したいと思っていて、今日初めてワークショップに参加しました。個人では作りにくいものも、ここでなら何でもかないそうなので、これから頻繁に利用したいですね」

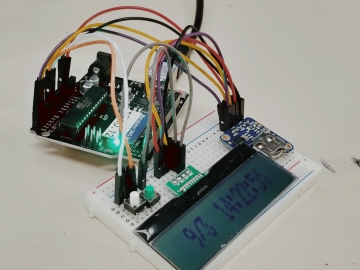

Arduinoでデジタル時計を作ろう!

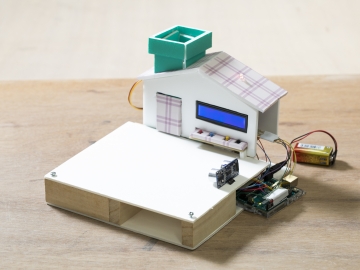

2022年9月には、コンピュータ初心者向けに開発されたマイコンボード「Arduino(アルドゥイーノ)」を使ってデジタル時計を制作。電子工作未経験者も取り組めるレベルの企画で文系学生にも好評でした。

写真左:この回は、文系の学生など、電子工作に初めて取り組む学生が多く受講した

写真右:Arduinoの基礎をしっかり学んだ後で制作したデジタル時計

10月21日(金)開催! サンドブラストで作るオリジナルのガラスコップ

次回開催のワークショップでは、サンドブラストマシーンを使い、ガラスのコップに高圧力で砂を吹き付け、模様を刻印する、世界で一つのオリジナルグラスを制作します。また年内にはシルクスクリーンを使った布製品のワークショップも企画中です。乞うご期待!

「サンドブラストで作るオリジナルのガラスコップ」の応募はこちら。

取材・文:萩原あとり

撮影:布川航太

WASEDAものづくり工房

【アクセス】

西早稲田キャンパス 61号館 1階

※アクセス方法はこちら

【利用対象者】

早稲田大学学生、教職員

【開室時間】

月曜・火曜・水曜 9:00~17:00

木曜・金曜 9:00~18:00

土曜・日曜・祝日 閉室(イベントを開催する土曜・授業を実施する祝日は開室)

※入試など各種イベントにより開室時間が異なる場合があります。詳細は「開室カレンダー」を確認ください。

【利用料金】

無料

【問い合わせ】

お問い合わせはこちらのフォームで受け付けています。

【Twitter】

@WASEDA_koubou

【次回フォーカス予告】10月17日(月)公開「創立記念特集」