学園紛争時代の自由な精神を反映したフリージャズ

社会科学部 4年 勝部 千穂(かつべ・ちほ)

2022年7月12日、早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)とTOKYO FMが大隈記念講堂にて開催した「TOKYO FM/早稲田大学国際文学館 共催『村上春樹 presents 山下洋輔トリオ 再乱入ライブ』」に参加しました。

このイベントは、学園紛争が起きていた1969年7月に早稲田大学で行われた山下洋輔トリオ [山下洋輔(p)、中村誠一(ts)、森山威男(ds)] による伝説のフリージャズライブを、半世紀以上の時を越えて再現するという趣旨で行われました。私はもともとジャズの世界に興味があり、普段からジャズピアニストの曲などをよく聴いています。そのため、これまで実際には聴いたことのなかった「フリージャズ」というジャンルへの好奇心が強くあり、このイベントに参加することにしました。

配られた山下洋輔トリオ再乱入ライブのステッカーを携え、いざライブへ!

53年後に復活した山下洋輔トリオ再乱入ライブ

再乱入ライブのオープニングを飾ったのは公認サークルの早稲田大学モダンジャズ研究会のメンバー[中根佑紀(ts)、野々村大志(p)、白幡真都(b)、海老原颯(ds)、村口亜星(tp)]。会場全体をジャズならではのリズム感や空気感で包み込みました。

テナーサックス担当の中根さんは、自分たちのバンドの良さがしっかり表現できるような楽曲を選び、準備を進めたそう。中でも、1曲目に演奏した中根さん作曲の『Joeh』の準備が最も大変だったと語ってくれました。

写真左:エネルギッシュな演奏で会場を沸かせた(左から、中根さん、村口さん)

写真右:舞台裏での早稲田大学モダンジャズ研究会の皆さんと筆者(左から白幡さん[エキストラ出演、同研究会関係者]、海老原さん[エキストラ出演、同研究会前幹事長]、中根さん、筆者、村口さん、野々村さん)

フリージャズと学園紛争の歴史

次に行われたのが、「解き明かされるシクスティーズ~『村上RADIO』特別編」と題したトークセッション。米国で生まれたフリージャズは、それまでのジャズの演奏形態や規則に縛られない、自由で前衛的な演奏を目指した新しいジャズのジャンルとして、1960年代後半に日本に広まりました。その頃の日本は学園紛争が燃え盛り、ここ早稲田大学でも学生運動が活発化していました。当時学生だった、小説家で翻訳家の村上春樹さん(1975年第一文学部卒)は、学生運動は「理想主義の力」や「世の中をもっと良くしていきたい意欲」が表れていたと語ります。

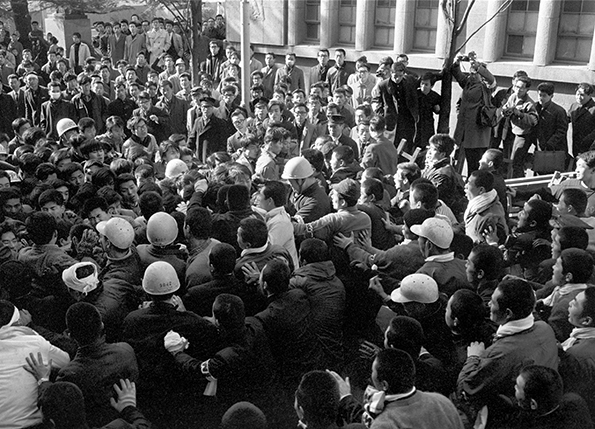

学生運動の頃は、対立する学生同士が早稲田大学のキャンパス内でもみ合いになることも(写真提供:共同通信社)

そんな学園紛争真っただ中の1969年7月、学生たちが大隈記念講堂に保管されていたピアノを無断で担いで早稲田キャンパス4号館(現在の8号館)に運び出し、思想的に対立する学生たちが集まった殺伐とした状況下で、山下洋輔トリオによるフリージャズライブが開催されました。当時、この企画を提案したテレビプロデューサーでジャーナリストの田原総一朗さんは、「ピアノを弾きながら死ねたらなあ」という山下さんの何気ない言葉を聞き、運動の中心にいた学生たちに掛け合い、あえて危機的な状況を作り出したのだそうです。そして、決死の演奏がスタート。しかし田原さんの思惑とは裏腹に、対立していた学生たちは争うことなく最後まで演奏に聴き入ったのです。

山下洋輔トリオの伝説の演奏に圧倒

そして、いよいよ山下洋輔トリオが登壇。山下さんは53年前と同じ始まり方で、前置きなしにピアノを弾き始めました。最初は規則性のある音程やリズム感が、だんだんと壊れて暴れ出していくような感覚があり、それぞれが暴れ終わった後はまた全ての楽器が一緒になっていきます。まさに、「自由だけど美しい」という表現がぴったりだと思いました。

山下洋輔トリオ再乱入ライブの様子。事前の打ち合わせがなくても53年前と同じ息の合った演奏ができると山下さんは語る

山下洋輔トリオの息の合った即興演奏や音の高揚が持つエネルギーは、私がそれまで聴いてきたジャズとは全く異なるものでした。彼らの演奏には若々しいフレッシュさと熟練された力強さが感じられ、山下洋輔トリオだけにしかできないライブ演奏に圧倒されました。

終演後のアフタートークにて語り合う、山下さん(左)と村上さん(右)

山下さんは終演後のアフタートークで再びステージへ。53年前の演奏を振り返り、「権威や制度に対抗していく学生運動は、ジャズの決まりを単純な理由で壊していたフリージャズと同じだった」と話します。「今あるものを壊す」という点で学生運動と共通していたフリージャズは、当時の人々の「怒り」や「自由を求める精神」を美しく表現していたことが分かりました。

今回のイベントに参加したことで、50年以上前の早稲田に存在した「自由な精神」を体感し、現在も変わらない「音楽が持つ力」を改めて実感することができました。