「地元の方のマインドにアプローチできたことがうれしい」

政治経済学部 4年 山坂 千晴(やまさか・ちはる)

山形県鶴岡市にある月山の山頂付近にて

大学入学以降41都道府県に足を運び、それぞれの地元の方とたくさん交流してきた山坂千晴さん。現在は山形県村山市に移住し、総務省が設置した制度「地域おこし協力隊」の一員として村山市における関係人口(※)を増やすことを目標に、地域協力活動のプロジェクトや飲食店の運営などに日々取り組んでいます。そんな山坂さんに、地域おこしに取り組み始めたきっかけや山形県村山市の魅力、現在取り組んでいるプロジェクトのこと、そして今後の目標について聞きました。

(※)地域に居住する「定住人口」と、仕事や観光などで地域を訪れる「交流人口」の間に属し、定期的かつ継続的に地域の人々と関わる人口。

――地域おこしに取り組み始めたきっかけは何だったのでしょうか。

大学1年生のときに履修していた、GEC設置科目の「たくましい知性を鍛える」(通称、大隈塾)の授業の一環で、秋田県潟上市で田植え作業をしたのがきっかけでした。田んぼに素足で入って素手で作業するというような、農作業の五感を使う部分に心が引かれ、田舎の良さを実感したんです。さらに、そこには熱意を持って地域の課題解決に取り組む人々や自己実現を果たしている人々がいて、その姿がかっこいいなと思い、地域おこしに興味を持つようになりました。

秋田県潟上市での農作業の様子

――現在は山形県で地域おこしに携わっています。どのような点に引かれ、移住を決意したのでしょう。

2019年に山坂さんが設立した、学生による農作物・加工品の販売促進チーム「ノウエンモノガタリ」の活動の一環で、埼玉県のJR大宮駅で物産展を開催した

移住前にもさまざまな地域に足を運び、農家の皆さんや地域おこしに励む方に会ってお話を聞いたり、イベントなどに参加したりすることで地元の方々と関わってきました。しかし、授業のない週末や長期休暇にしか現地に行けないという状況下では、実態がなかなか分からないと思うようになったんです。実際にその地域に住んで、地元の方と同じ目線で地域おこしを考えていく必要性を感じ、地域おこし協力隊として活動することを決意。2021年4月に移住しました。

山形県村山市を選んだ理由は、村山市で関係人口創出事業に挑む末永玲於さん(株式会社ローカル・インキュベート代表取締役)との出会いです。村山市で起業し、いろいろな人が集まるカフェラウンジや間貸し、シェアハウスなどを企画・実行している彼の行動力に引かれていきました。さらに、村山市はチャレンジに寛容な風土があり、居心地が良いんです。あらためて振り返ってみると、さまざまな方との繋(つな)がりが無ければ今私はここにはいないと思います。

2019年8月に訪れた石川県かほく市にて。山坂さんが所属していた学生団体「NIPPON TABERU TIMES」のイベントに、末永さんが参加したことが交流のきっかけだそう。(左から)末永さん、ぶどう農家さん、山坂さん

――地域おこし協力隊として取り組んでいることを教えてください。

地域おこし協力隊の活動内容は大きく2つあり、関係人口を増やす活動と若者回帰プロジェクトに取り組んでいます。関係人口を増やす活動では、自分が持つ大学生世代との繋がりを生かして、学生にさつまいも掘りや地元の方との交流機会を提供。村山市を好きになってもらい、リピーターになってもらうのが狙いです。昨年は1年間で約50人の学生が来てくれて、その半分以上の学生は何度も足を運んでくれました。

若者回帰プロジェクトでは、市内の産業高校と連携した「焼き芋プロジェクト」を考案しました。さつまいもを育てつつ、焼き芋器を開発し、販売促進も図っていくという形で、作るところから売るところまでを一気通貫して体感してもらいました。地元と繋がりながら楽しく学びを深めてもらうことで、大学進学などで一度村山市を離れても将来また戻ってきてもらえるように、地元の高校生にも村山市の魅力を発信しています。

上述の活動の他にも、2022年4月からは週に1回、市内の「Kiwa」というカフェラウンジでスナックの運営をしています。県内から取り寄せたお酒やちょっとした食事を提供しながら、地元の人が集まって深く繋がる場を作っています。

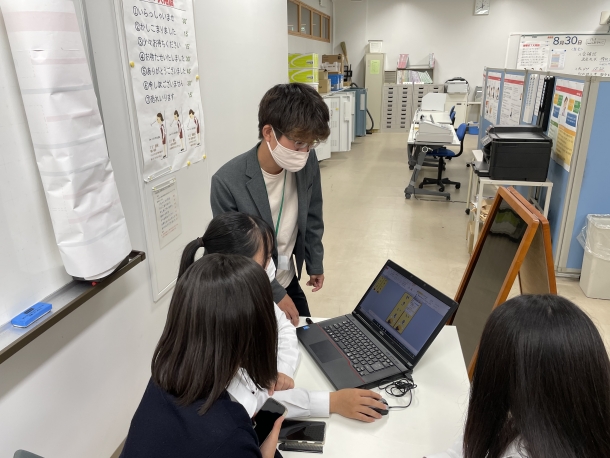

写真左:地域おこし協力隊の活動で、産業高校の生徒と打ち合わせをしている様子

写真右:スナックのプレオープンにて。「スナックのママ」を意識して女装したそう

――その中でも、思い出に残った出来事はありますか?

当初はあまり心を開いてくれなかった地元の方が、さまざまなプロジェクトを通じて積極的に関わってくださるようになったときは、とてもうれしかったです。それは、厳密には「地域おこし」に含まれないかもしれませんが、地元の方の心の変容にアプローチできていることが、長期的には地域づくりを支えると思っていて、とてもやりがいを感じています。

――では、早稲田大学への進学理由と現在の学生生活について詳しく聞かせてください。

もともとジャーナリズムについて学びたい気持ちがあり、まだ世の中に知られていない情報を広く発信したいという思いで政治経済学部へ進学しました。しかし、秋田県で田植えを経験してたくさんの情報を得たときに、情報そのものを生み出す人・場所が地方で減少している現状に気付いたんです。そこで、自分自身が地方で活動し、情報を作る側になりたいと考えるようになりました。入学してさまざまな経験を経て、ジャーナリズムに対する考えがアップデートされたと私は捉えています。現在は山形県でオンライン授業を中心に履修しつつ、コンテンツを作る側として日々学びを深めています。

音がなく静かで、白黒だけの景色が広がる村山市の冬がお気に入りだそう

――最後に、今後の夢や目標について教えてください。

はっきりとした目標は、実はまだ決めていません。活動を通じて村山市の関係人口を増やせたことは成果ではあるものの、数としては少なく、限られた人にしか影響を与えられない現状を見て、より大きな規模で地域や社会を変えていく必要性を実感しました。そのため、今とはまた異なる規模や方法で、社会全体に変革を起こしていけるような活動に取り組んでいきたいと思っています。どのような道に進むことになっても、「自分の価値観で生きる」という信条を大切に、納得しながら生きていきたいです。

第821回

取材・文:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

社会科学部 4年 勝部 千穂

【プロフィール】

東京都出身。都立戸山高等学校卒業。2021年4月に山形県村山市に移住し、総務省が設置した制度「地域おこし協力隊」として市内で活動している。最近の趣味はお弁当作り。写真はガパオライス弁当。