早稲田大学は、実業界や政界、教育界、スポーツ界、そしてメディア・芸能界など、多方面で活躍している校友(卒業生)を多く輩出しています。今回は、田中愛治総長を含む校友9名に大学生のうちにやって良かったことや、それが今にどうつながったのかをお聞きしました。卒業後に進む道は人によってさまざまですが、皆さんにとってきっと大学生活を有意義に過ごすためのヒントになるはずです。

フジテレビでアナウンサーとして活躍する宮司愛海さんにインタビューを行いました。宮司さんは大学時代にどんな活動に打ち込み、それが今にどうつながっているのでしょうか。

宮司 愛海(みやじ・まなみ)

フジテレビアナウンサー

1991年、福岡県生まれ。2015年早稲田大学文化構想学部卒業。同年フジテレビに入社。夏季東京オリンピック、冬季北京オリンピックではメインキャスターを務めた。2022年から『Live News イット!』のメインキャスターを担当。

1991年福岡市生まれ。早稲田大学文化構想学部を卒業し、2015年にフジテレビ入社。18年春から週末のスポーツニュース番組「S-PARK」を担当し、東京五輪ではメインキャスターを務めた。現在は月曜から金曜の「Live News イット!」や「タイプライターズ」などを担当。趣味は落語鑑賞やカラオケ。

振り返ってみると、本当にいろいろなことをしていました。文化構想学部の表象・メディア論系だったので、メディアについて学んだり、放送研究会(公認サークル、以下放研)やフリーマガジンを作るサークルで活動したり、学外のイベントで司会の真似事のようなことをしたこともありましたね。

早大生時代の宮司さん。在学中にはファッションショーの「Waseda Collection(通称ワセコレ)」にも出演。「早稲田祭2011」にて

そうなんです。子どもの頃からアナウンサーに憧れがあって目指していたので、自然とそういう活動をしていたのかもしれません。

でも、実は1回諦めているんです。放研に入ってアナウンサーの訓練をしてみたものの、全然向いていなくて。だから半年で放研を辞めて、フリーマガジンの活動に没頭していったんですよね。

ENJI(エンジ)(公認サークル)という「ファッションデワセダヲカエル」がコンセプトのフリーマガジンを作るサークルでした。学内でおしゃれな学生のスナップを撮ったり、大学近辺の古着屋さんから服を借りて自分たちでモデルをする形で撮影したりしていましたね。私は編集担当だったので、たとえばファッション系の専門学校の講師の方にインタビューをして記事にまとめて、イラストレーターでページを作成し、入稿するところまでやっていました。

今思うと、取材の基礎みたいなものは、そこで培われたのかもしれないですね。取材の時には、何をどう聞けばちゃんと記事として形になるのかにも気を配っていたので、図らずも今の仕事につながっている気がします。

周囲がどうしているかじゃなくて、自分がどうしたいかに基づいて行動してみたことですね。実は、周りに流される形でそのまま就活をしたくなかったのと、海外で生活してみたいという夢もあったので、休学して海外へ行った時期があります。

大学3年生の時、1年間休学してシンガポールへ行きました。現地では、昼間は企業でインターンとして働いて、夜はローカルレストランでアルバイトをしました。行ってみて分かったのは、シンガポールでは転職が当たり前で、就活の型も日本のように一律ではなくさまざまだということ。日本で当たり前ではないことが、海外では当たり前なんだという気付きがありました。

日本では、就活のために学生生活をどう送るか考えがちですけど、大学時代は自分がどう生きたいのかと向き合える、貴重な猶予期間だと思うんです。シンガポールへ行ったことで、それを考えられたのは大きかったと思います。

ENJIでの活動を通して、実際に手を動かしたり、足で稼いだりする仕事が好きだと思うようになったので、就活ではテレビ局にこだわらず、さまざまな業種を受けました。だけど、やっぱりアナウンサーへの憧れを捨てられなくて。アナウンサー試験を受けてみたら、フジテレビと縁がつながりました。

母の一言がきっかけです。小学生の頃にテレビを見ていたら、「アナウンサーって機転が効いて、場の雰囲気も明るくなるし、素敵だよね」ということを母が言っていて。私がアナウンサーになったら、喜んでくれるんじゃないかと思ったんです。

これまで人生の要所要所で、人前で話すという経験があったんです。中学生の頃に入っていた吹奏楽部の演奏会では、自分でMCの内容を考えて曲の前に話したり、終業式でスピーチをしたり。

昔から、自分の言葉で表現することがすごく好きだったんです。就活の時に人生を振り返って、やっぱり自分は何かを言葉で伝えたいんだな、と改めて思いました。

フジテレビ本社のオフィスにて

アナウンサーは華々しいイメージがあったんですが、実際は泥臭さもある仕事で、コツコツ準備する時間の方が長いですし、会社員なので日々の雑務も多いです。一方で表に出る仕事なので、アナウンサーとして伝える技術のクオリティーを担保しなくてはいけません。そこは大変な仕事だなと思いました。

ゼミの論文ではフジテレビを題材に、放送される番組の1日のタイムスケジュールを分析したり、実際にフジテレビに足を運んでどんなテレビ局なのか調査したりしました。その時は、まさか自分が入社するなんて思ってもいなかったので、「昨今はアナウンサーのタレント化が著しい」なんて批評的なことを書いていました。まさか自分がそちら側になるとは(笑)。

そうなんですよ。大学時代に批評的な視点でメディアについて考えていたからこそ、今も常にメディアのあり方を疑っているというか。目の前の台本すら、本当にそうなんだろうか、これは正しいのだろうかと考えながら見ています。そのおかげで、日常業務が流れ作業にならないで済んでいる気がします。会社に入ってからは、そういう視点が自分の目指すアナウンサー像について考えるきっかけにもなりました。

特定の方がいたわけではなかったんですが、卒論では早稲田の校友である久米宏さんについて研究しました。久米さんは『ニュースステーション』(テレビ朝日系列)でニュース番組に娯楽の要素を初めて持ち込み、ニュース番組のあり方を変えた方なんです。

久米さんはご自身のことを「ジャーナリストではなく、司会者である」と位置付けて、ニュースに対してコメントされていました。あえて視聴者に近い目線でニュースを見ることで、分かりやすく噛み砕いて伝えることができたのだと思います。

でも、そういう立ち位置でも続けていくうちに知識が蓄積されていくので、純粋な視聴者で居続けることはできないわけです。なので卒論では、久米さんはジャーナリズムとエンタメの間に立つ難しさを体現した人物なのではないか、という結論を書きました。そしてこれって、今まさに私が抱えている葛藤そのものなんです。

板挟みになりながら、もがいています。久米さんとは比べようもないぐらい私はまだひよっ子ですが、今回卒論を読み返したら、あまりにも今の自分と重なったので、未来を予見していたのかと思って怖くなりました(笑)。結局、今も民放のニュース番組の構造やアナウンサーが抱えているジレンマみたいなものは、変わっていないんだと思います。

私自身、人生を振り返って、「こうしておいて良かった」とは思うのですが、結局、全て結果論なんですよね。周りの人はいろいろなことを言うし、「こういうことをすべき」という本であふれているし。

でも、そのどれもが正解で、どれもが正解ではない、と思うんです。だからこそ、自分が何を大事にしてどう生きたいかということと真正面から向き合い、深く考える時間を持つことが必要だと思います。そうやって皆さんには、心から好きだと思うことに没頭してほしいですね。没頭すると、おのずと勉強するようになるし、知識を深めていけると思います。

宮司さんの他にも、多くの校友がコメントを寄せてくれました。それぞれの「大学生のうちにやって良かったこと」を二つずつ紹介します。

大迫 傑(おおさこ・すぐる)

プロランナー

2014年早稲田大学スポーツ科学部卒業。3000m、5000mの日本記録保持者。2021年東京オリンピックマラソンで6位入賞。早稲田大学では、大学駅伝3冠を達成の他、ユニバーシアード 10000mで優勝。現在はプロに転向し、ナイキに所属。2024年パリオリンピックにマラソン日本代表として出場予定。

2014年早稲田大学スポーツ科学部卒業。3000m、5000mなどの日本記録保持者。早稲田大学では、大学駅伝3冠を達成のほか、ユニバーシアード 10000mで優勝。現在はプロに転向し、ナイキに所属。2024年パリ五輪にマラソン日本代表として出場予定。

早稲田大学競走部では、さまざまな競技レベルの部員がそれぞれの思いを抱きながら、皆で一つの目標に向かって切磋琢磨していました。今思うと、多様な人が集まるのは大学ならではの環境でしたし、いろいろな考えを知ることもできたので、彼らと出会えて良かったです。それから、私は他の部活のメンバーとも交流があって、スキー部のメンバーとは特に仲が良かったですね。スキー部のトップレベルの選手たちは個人でスポンサーを探し、企業と一対一で交渉しながら活動していて、そういう話を聞く度に学びになりました。

当時の仲間たちの中には、現役アスリートもいれば、引退して他の仕事をしている人もいて、皆いろいろな場所で活躍しています。彼らがそれぞれの場所で頑張る姿を見聞きすると、今も刺激になりますね。大学卒業後も、そうやって互いに刺激し合える仲間たちとのコミュニティーがあって良かったです。もし機会があれば、何らかの形で彼らと一緒に仕事ができたらいいなと思っています。

2011年開催の「第26回深圳ユニバーシアード」にて、男子10000mで金メダルを獲得したときの1枚

競走部では駅伝の主将を務めていて、日頃からチームの強化のためにメンバーの強みや弱みを分析し、それぞれに伝えるようにしていました。ただ、私は大学4年生から海外に拠点を置いて活動していたので、メンバーとのコミュニケーションは同期と連携しながら取っていました。責任感が強い人ほど、1人でこなそうとしてタスクを抱えてしまうと思いますが、他の人に任せられるのであればその方が効率が良いし、実は他の人の方が得意なこともある。1人で全てを担わなくても、仲間を信頼することでチームとして前進していけるんだと大きな学びになりました。監督やコーチ、同期など、周りの人と協力しながら競走部を運営してきたことが、今でも記憶に残っています。

部活の運営は組織のあり方に通じるところがあります。自分や周りの人たちの得手・不得手を分析して、自分に足りない部分はそれが得意な人を信頼して任せた方がいい、という考え方は、今も生きています。

岡部 大(おかべ・だい)(ハナコ)

お笑い芸人/俳優

2013年早稲田大学スポーツ科学部卒業。2014年にお笑いトリオ「ハナコ」を結成し、2018年に「キングオブコント」で優勝。2018年、2019年開催の「ワタナベお笑いNo.1決定戦」では、2年連続で優勝を果たす。近年は、俳優としてドラマなどでも活躍中。

2013年早稲田大学スポーツ科学部卒業。2014年にお笑いトリオ「ハナコ」を結成し、2018年に「キングオブコント」で優勝。2018年・2019年開催の「ワタナベお笑いNo.1決定戦」では、2年連続で優勝を果たす。近年は、俳優としてドラマなどでも活躍中。

入学当初は体育各部のバスケ部に入部しましたが、スポーツ推薦で入ったレベルの高いメンバーがほとんどで、けがなどが重なったこともあり、いろいろと悩んだ末に辞めることにしました。それまで小・中・高と約10年間、生活の中心にあったバスケを辞めたことで、新たにお笑いを始めてみようと思えましたし、世界がより広がった気がします。バスケ部は辞めましたが、バスケサークルに所属してバスケを続けました。今ではバスケのお仕事をさせていただくこともあり、変わらずバスケは大好きです。

「キングオブコント2018」での優勝につながりました。あのときバスケ部を辞めるという決断がなかったらお笑いを始めていませんでしたし、当時は後ろめたさを感じたこともあったのですが、今では新たな道に進んで良かったと思っています。

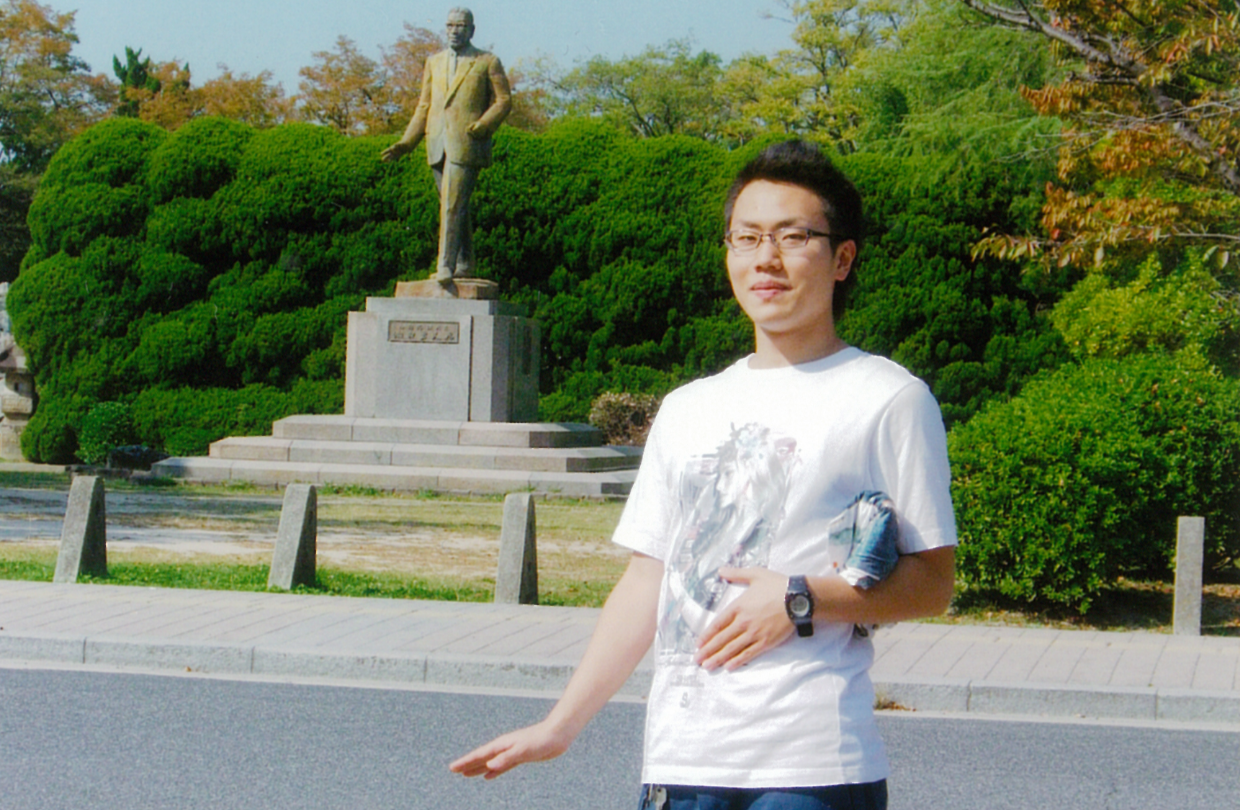

大学2年生の頃、広島への家族旅行での1枚

同じく早大生だった前の相方とお笑いを始めて、当初はサークルに所属せずに養成所に通って芸人を目指そうとしていたのですが、「LUDO」(公認サークル)の皆に誘ってもらって、サークル活動もしながら養成所に通うことにしました。皆、僕らの夢を応援して背中を押してくれましたし、ひょっこりはん(当時は宮下先輩)などかけがえのない仲間との出会いがあったので、サークルに入って本当に良かったと感じています。メディア関係に就職した仲間もちらほらいるので、いつか一緒に番組で関われたらと楽しみにしています。

「大学お笑いサークル出身芸人」が増えてきた頃です。そのくくりで番組に呼んでいただくことも増えてきたので、サークルに入っていて良かったと感じます。

岡室 美奈子(おかむろ・みなこ)

早稲田大学文学学術院教授

1990年早稲田大学大学院文学研究科修了。博士(文学、国立アイルランド大学ダブリン校)。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。専門はベケット、テレビドラマ、現代演劇で、著書に『テレビドラマは時代を映す』(ハヤカワ新書)や翻訳書に『新訳ベケット戯曲全集1ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』(白水社)などがある。

1990年早稲田大学大学院文学研究科を修了。博士(文学、国立アイルランド大学ダブリン校)。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。専門はベケット、テレビドラマ、現代演劇で、著書に『テレビドラマは時代を映す』(ハヤカワ新書)や翻訳書に『新訳ベケット戯曲全集1ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』(白水社)などがある。

学部生のときは他大学で学生演劇をやっていて、演劇や映画、ドラマも浴びるように見ていました。演劇は他者の人生を生きることなので、戯曲を読んで他者の人生や現在とは異なる時代、社会への想像力が鍛えられたことは、とても豊かな体験でした。また、演劇は総合芸術なので、役者や演出家以外にもさまざまなスタッフの共同作業によって成立します。たくさんぶつかり合いながら、よりよい作品の創造に向かっていくこともかけがえのない経験となりました。役者も演出もスタッフもいろいろ担当したものの、何をやってもまったく才能がなく絶望もしましたが、挫折したことも良かったと今は思います。若いうちに自分の限界を知ることが、その後の人生への糧となりました。

演劇やドラマについて、研究や教育を行う今の仕事に確実につながっています。戯曲やシナリオを読み込む力や、舞台作品・テレビドラマを見て分析する力は、学生時代に身に付けたものがベースになっています。また、他者への想像力は教育や研究に限らず、今の社会においてとても重要だと思います。

アイルランドのダブリンに留学していたときの1枚

大学院時代に、アイルランド政府の給費留学生として、2年間ダブリンに留学しました。私の研究対象である劇作家・小説家のサミュエル・ベケットの母国・アイルランドのダブリンで、実際に行ってみないと分からない社会や文化的背景、人びとの暮らしを肌で感じ取ることができました。幸運なことに、既にご高齢だったベケットの従妹や幼馴染の方とも友達になれたんです。また、ダブリンでたくさんの演劇を見られたことも財産となりました。留学中にダブリンの日本大使館のご紹介で、作家の司馬遼太郎さんの通訳兼ガイドを務めたことも貴重な思い出です。当初は大作家の通訳なんてとても無理とお断りしたのですが、好奇心に負けてお引き受けしました。一大学院生に教えを乞う司馬さんの謙虚さに胸を打たれ、「一流とはこういうことか」と実感しました。司馬さんの『愛蘭土紀行』(朝日新聞出版)の「ベケット」という章で、私の論文を「井戸の底に腕をのばして牛をつかみあげるようなみごとな論文」と評してくださったことは一生の宝物です。すごい力持ちみたいですが(笑)。

ダブリンでの経験やそこで得た人脈は、現在の研究活動に直接役立っています。留学時代のホストファミリーとは今でも仲良しで、第二の故郷となりました。また、司馬遼太郎さんご夫妻とは、亡くなるまで交流が続きました。お宅に遊びに行ったこともあります。司馬さんからは、勉強し尽くすことの喜びと、それをひけらかさない謙虚さも学びました。修行が足りないので、いまだにどちらも身に付いていませんが(笑)。もともと傍若無人ではあったのですが、どんな偉い人に会っても気おくれすることがなくなったのは、この経験のおかげだと思います。

ティムラズ・レジャバ

駐日ジョージア特命全権大使

2011年9月早稲田大学国際教養学部卒業。1992年に日本へ移住して以来、大学卒業までジョージア、日本、米国、カナダで教育を受ける。キッコーマン株式会社での勤務を経て、ジョージアと日本間の経済活動に携わるようになり、2018年にジョージア外務省に参事官として入省。現在に至る。

2011年9月早稲田大学国際教養学部を卒業。1992年に日本へ移住して以来、大学卒業までジョージア、日本、アメリカ、カナダで教育を受ける。キッコーマン株式会社での勤務を経て、ジョージアと日本間の経済活動に携わるようになり、2018年にジョージア外務省に参事官として入省。現在に至る。

通常、大学生活には青春のイメージがあり、多くの人は何かに熱中した思い出があると思います。ただし、私の大学時代は、寮生活を送りながら、部活、勉強、アルバイト、サークル、旅行など一通りやったものの、思いっ切り打ち込んだといえるようなものはありません。でも何も収穫のない不毛な時期だったかというと、そういうわけではありません。私は大学時代に大切な友達が3人できました。旅は道連れといいますが、人生も道連れです。はかない世の中を生きる上では、真の友人だといえる人がいることによって、人生の質が変わっていきます。私は真の友人に出会えたことが、何よりの幸せだと思っています。

その友人たちとは今でも付き合いがあり、人生の中で度々励まされ、喜びも分かち合いました。多くの学生や校友に「あなたには真の友人がいますか」と聞いたら、そうではない人が多いかもしれません。なぜなら、忙しい社会では純粋な友情のための時間がおのずと犠牲になりがちだからです。人生はしばしばむなしいもの。一生懸命に力を注いだものが、水の泡となって消えることだってあります。それと比べると、利害のない真の友情は決して消えることがないものだと思います。

へヴスレティ地方の衣装を着て2024年6月に出席した、ジョージア独立記念日レセプションにて

もう一つは、「在野精神」を培ったことです。大学時代に打ち込んだものがないと書きましたが、これは自分が物事を批判的に見て、周りに簡単に迎合することをしなかったからだとも思います。根底で「自分の個性や考えを大切にしたい」という思いを持ち続けたからで、早稲田の「在野精神」とは、単純な反骨精神ではなくこのようなものだと自分なりに解釈しています。

人生は順風満帆とは限りません。そんな中、早稲田で培った「在野精神」は私を支えてくれました。早稲田での学生生活がなければ今の自分はなかったと思っているので、早稲田大学には感謝しています。

星 奈津美(ほし・なつみ)

元競泳選手/オリンピックメダリスト

2013年早稲田大学スポーツ科学部卒業。高校3年生で北京オリンピック代表に選出。ロンドン(2012年)とリオデジャネイロ(2016年)のオリンピックで、200mバタフライで銅メダルを獲得。現在は、視覚障害のスイマーをサポートしつつ、講演や水泳教室などを行う。

2013年早稲田大学スポーツ科学部卒業。高校3年生で北京オリンピック代表に選出。ロンドン(2012年)とリオデジャネイロ(2016年)のオリンピックで、200mバタフライで銅メダルを獲得。現在は、視覚障害のスイマーをサポートしつつ、講演や水泳教室などを行う。

勉強は得意ではなく、決して好きともいえませんでしたが、スポーツ科学部だったため競技に直接生かせる講義が多くありました。バイオメカニクスという授業で運動力学について学んだとき、最初は難しいなと感じていましたが、自分の競技、水泳に置き換えて考えると「なるほど」と理解することができてうれしかったのを覚えています。同時に、勉強が面白いと思えるようになりましたね。栄養学の授業なども履修していたので、日々の生活やトレーニングに生かすことができました。卒論では自分の泳ぎについて研究しました。現役選手でいるタイミングで取り組めたことで、自らの泳ぎを科学的に見つめ直して競技力の向上につなげることができたと思います。

在学中も感じていましたが、競技を続けている26歳までの間はずっと生かせていると感じていましたね。レース分析表(レース中の泳ぎを水中や水上から撮影した映像を数値化して細かく分析したもの)を科学分析担当のスタッフからフィードバックとして見せてもらったときにも、すんなりと理解することができました。

大学のレース時の写真(後列左端が星さん)

大学4年生のときにロンドンオリンピックがあり、選考会のレースに早稲田の他の部活の友人が私の応援団として扇を作って複数人で駆けつけてくれました。オリンピック期間中も、水泳部の仲間はもちろん、他の部活の友人たちが応援メッセージを書いたアルバムや横断幕を作り贈ってくれて、本当にたくさんの人が応援してくれているのを実感できてうれしかったです。また、授業でお世話になった先生方からは、卒業後もSNSを通して応援や祝福のメッセージをいただきました。覚えていてもらえたこともうれしかったですし、とてもパワーになりました。

2016年のリオデジャネイロオリンピックのときにも、友人や先生方からたくさんメッセージや連絡をもらいました。卒業から10年以上がたった今でも、交流が続いています。ふとしたときに大学時代の友人から連絡をもらうと懐かしい気持ちになりますね。私自身も卒業後に他の部活の友人の活躍を目にしたときにはうれしくなって連絡をすることもありますし、良い刺激をもらえます。

高橋 弘樹(たかはし・ひろき)

映像ディレクター/ReHacQプロデューサー

2005年早稲田大学政治経済学部卒業。テレビ東京に入社し、ドキュメント、バラエティー番組などを多数制作。企画・演出に『家、ついて行ってイイですか?』『日経テレ東大学』『吉木りさに怒られたい』『ジョージ・ポットマンの平成史』『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』などがある。2023年2月にテレビ東京を退社後は、経済メディア『ReHacQ』などを手がけている。

2005年早稲田大学政治経済学部卒業。テレビ東京に入社し、ドキュメント・バラエティー番組などを多数制作。企画・演出に『家、ついて行ってイイですか?』『日経テレ東大学』『吉木りさに怒られたい』『ジョージ・ポットマンの平成史』『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』などがある。2023年2月にテレビ東京を退社後は、経済メディア『ReHacQ』などを手がけている。

アイヌ語やアラビア語は、社会に出たら学ぶ機会がないので、やっておいてよかったです。大学なら、追加料金なしで学べるのでお得!こうした言語を学ぶことで、「自明としての日本」や「欧米中心の世の中」を客観的に、かつ骨の髄から相対化できる気がします。他には、図書館で謎の絶版本を読むのも楽しかったです。『自由恋愛と社会主義』(文化学会出版部)というボロボロの本があって、「大正時代ってこんな変なこと考えるやつがいたんだ、やべーなー」と思ったら、著者の守田有秋が早稲田大学の前身の東京専門学校を中退していて、「昔から早稲田はやべーやつばっかだったんだな」と思いました。あと、法律の教養として『判例百選』(有斐閣)を読みまくり、経済学・政治学の基礎的な勉強をしていたので、社会を見るフレームがしっかりしたと思います。

映像制作を通して、今でもずっと生きています。エンタメだと『ジョージ・ポットマンの平成史』(テレビ東京)という、前述した守田有秋のような謎の研究をやっていた昔の知識人をひたすら紹介する番組を作りましたが、それは大学時代に図書館にこもって謎の絶版本をワクワクしながらめくっていた思い出からきています。また、ジャーナリズム系だと『0.1%の奇跡!逆転無罪ミステリー』(テレビ東京)という番組は、大学時代に学んだ法の理念と実際の運用があまりにかけ離れている違和感に企画の端を発しています。直近では、主宰してる『ReHacQ』というビジネス動画メディアで、パレスチナ大使とイスラエル大使双方に話を伺いました。これまで相対的に物事を描いてきた信頼感が、双方の大使のブッキングにつながったと感じてます。

10年前ほど前にスワジランド王国(現エスワティニ王国)に取材に行った時の1枚

私はコミュ障で陰キャなので、大学時代の前半は、そんなに友達がいる方でもなく、1人で昼飯を食べているような学生生活でした。ですが、毎週ゼミの授業が終わった後、飲み会に顔を出してくれるモデレーション力のある先生のおかげで、友人がたくさんできました。しかも大学のゼミは、勉強を通したお互いの関わりが濃いので、真面目に勉強するほど、どんどん関係が密になっていった気がします。なので、「実力で青春を切り開く自信がないけど、青春したい!」という人は、モデレーション力のある教授のゼミで勉強を頑張ることをお勧めします。

卒業後、つらいときや人生の岐路に立ったとき、あらゆる場面で大学時代の友人と過ごした思い出やそのつながりは支えになりました。出世競争といった利害関係や子どもを介しての関係など、そうした一切のしがらみがなく付き合えた友人であるということ。そしておそらく、多感な時代を共有したことが大きいと思います。

瀬戸 久美子(せと・くみこ)

東京都市大学教育開発機構特任教授/Forbes JAPANコントリビューティングエディター、特集デスク兼任/PAGE Tokyo代表

2022年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修了。現在、同研究科博士後期課程1年。日経ホーム出版社(現・日経BP)に就職し、『日経ビジネス』記者や『日経WOMAN』『日経TRENDY』副編集長などを歴任。

2022年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修了。現在、同研究科博士後期課程1年。日経ホーム出版社(現・日経BP)に就職し、『日経ビジネス』記者や『日経WOMAN』『日経TRENDY』副編集長などを歴任。

大学3年生の時に、交換留学生として米国でジャーナリズムを学びました。ジャーナリズムの第一線で活躍する女性教授や高い志を抱くクラスメートに出会い、とても刺激を受けたのですが、それ以上に良かったのは、「落ちこぼれ」の自分に出会えたことです。言葉ができて当たり前のジャーナリズムの世界で、私は英語で取材をするのもひと苦労。ネイティブに囲まれ萎縮しきった己の弱さに直面し、低空飛行を続けながらも自分を鼓舞したり慰めたりしながら歩んだ日々が、私に「やり切る力」を授けてくれました。「見ていてくれる人は必ずいる」と思えたのもこのころです。パワーダウンしたときには、米国人の友人のご両親や近所の方がさりげなく声を掛けてくれました。落ちこぼれだったからこそ周りの人たちの優しさやぬくもり、大きな愛情にも触れることができたのです。

記者の仕事を始めてから現在に至るまで、タイトな締め切りに追われたり、世界の政治・経済のリーダーが集う「ダボス会議」などの大きなプレッシャーがかかる場所に行ったりしても、「自分ならなんとかなるし、ひたむきに取り組めば必ず道は開ける」と思えるようになりました。

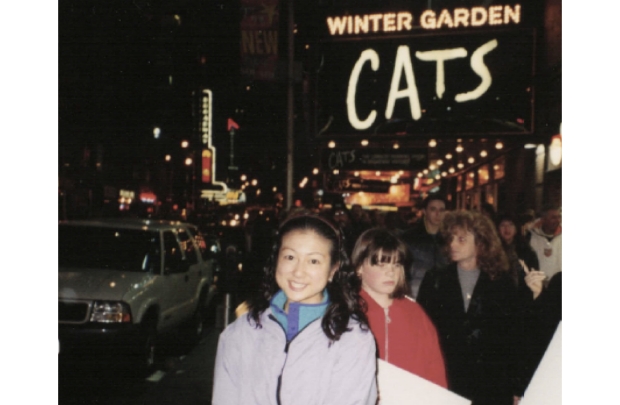

米国留学中の春休みに、友人家族とニューヨークでブロードウェイミュージカルの『CATS』を見た時の1枚

大学1年生から2年生まで、塾でチューターのアルバイトをしていました。受験生の相談役という仕事柄、著名な大学の学生が多く集まる職場でしたが、酸いも甘いも知る魅力的な仲間と過ごした日々はまさに青春! でした。バイトが終わると皆で行きつけの洋食店に足を運び、終電間際までワイワイおしゃべり。夏にはテニスラケットを持って合宿に行き、秋には仲良しの数人でドライブ。時には2、3歳上の先輩たちから就職活動や人生のイロハを教わることも。バイトを通じて他大学の学生たちと交流する中で、早稲田の魅力や強みにも改めて気付くことができました。

就職して十数年たった頃、仕事や今後の生き方について、チューター時代の先輩に相談することがありました。昔を知っているからこそ、素直に話ができるのはとてもありがたいです。第一線で活躍されている方が多いので、今でも皆さんのご経験や知見から多くを学ばせていただいています。

田中 愛治(たなか・あいじ)

早稲田大学総長

1975年早稲田大学政治経済学部卒業。オハイオ州立大学大学院政治学研究科博士課程を修了し、博士(政治学)取得。東洋英和女学院大学助教授、青山学院大学教授、早稲田大学政治経済学術院教授などを経て、2018年から現職。

1975年早稲田大学政治経済学部卒業。オハイオ州立大学大学院政治学研究科博士課程を修了し、博士(政治学)取得。東洋英和女学院大学助教授、青山学院大学教授、早稲田大学政治経済学術院教授などを経て、2018年から現職。

大学3年生(1973年)の秋に、4年生になったら就職活動をすべきか、留学すべきか迷ったのですが、自分がやりたいことは米国の大学院で政治学を学ばないとできないと考え、思い切って留学しました。そのやりたかったこととは、国民が政治をどう捉えて、どう考えているか、世論調査によるデータを統計分析することで明らかにする計量政治学です。当時はまだ世界にパソコンは存在しておらず、政治学の分野において大型計算機を回して統計分析を行う方法論を教えている大学院は日本にはなかったので、その分野が既に確立していた米国に視野を向けました。大学4年次は留学の準備で苦労しましたが、1975年3月に早稲田大学を卒業し、同年6月に米国に留学しました。

米国に10年半の長期留学をした集大成として、オハイオ州立大学で政治学の博士論文を仕上げていく過程で、アメリカ政治学会の年次大会で大学院生ながら研究報告をしたとき(33歳)です。アメリカ政治学の大御所の教授に「非常によく書けている。論文として出版すべきだよ」と言ってもらえました。その後、次第に学会での研究報告が高い評価を受けるようになりました。日本で三つの大学を経て、1998年に早稲田大学政治経済学部の教授になり、さらに2014年には世界政治学会の会長に就任するまでになりました。これも学生時代に、将来の保障は何もありませんでしたが、やりたいことをやるという覚悟で米国に留学したおかげだと思います。

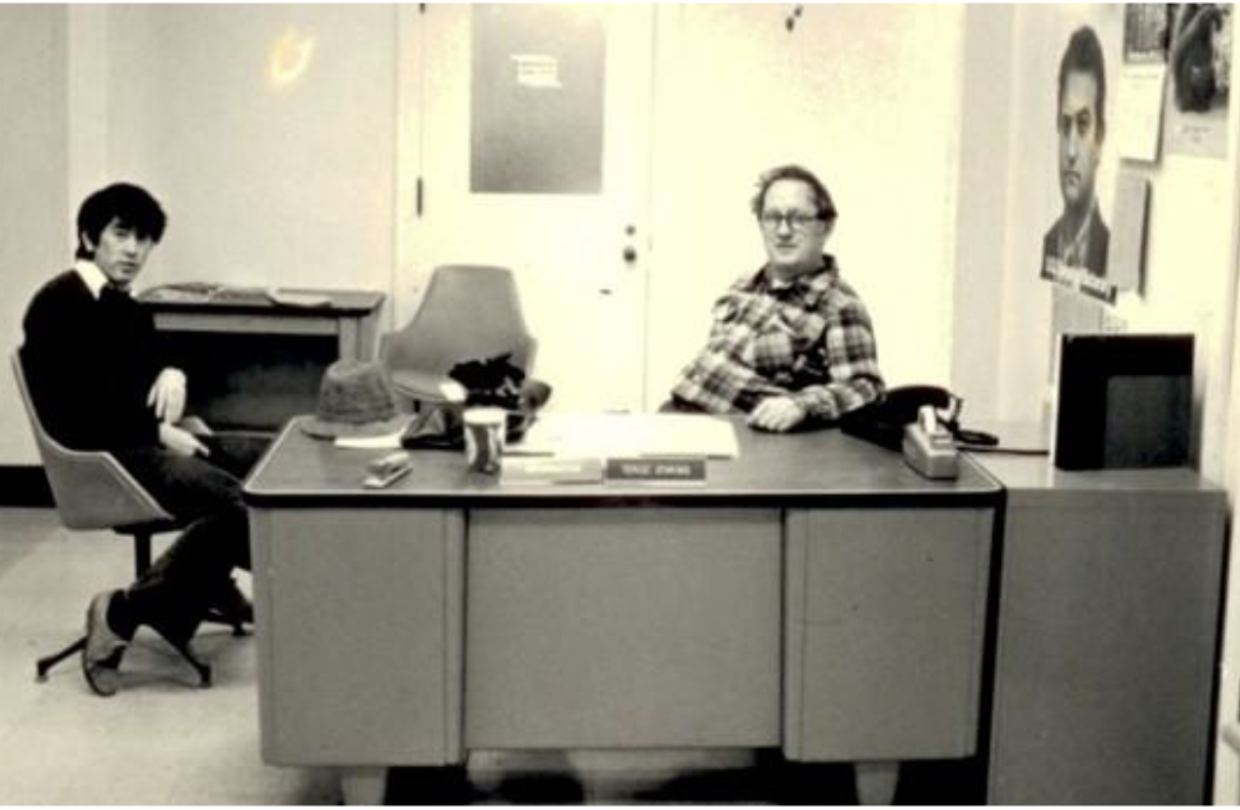

1980年頃、オハイオ州立大学の政治学の指導教授と

浪人中に通っていた予備校の国語の先生が、白隠(はくいん)禅師という江戸時代の臨済宗の禅僧である老師の「恋愛は人生の大道場だ」という言葉を引用して、「実は、失恋こそ人生の大道場なのです」と述べた言葉が鮮明に記憶に残っています。私の場合、早稲田に入り卒業して、恋愛も失恋もしたことで人が心に感じる痛みを理解できるようになり、人間の幅が広がったと思います。これはあくまで一例ですが、他者の心の痛みを感じられる人間になることで、他者に優しくなれるということだと思いますので、学生の皆さんはぜひ、恋人であれ友人であれ、他者と真剣に付き合う経験をしてください。そして、対人関係でうまくいかないことがあっても、自分を成長させてくれたと感謝すると良いと思います。人生には思うようにならないことがあると、悟ることは大切です。

実は、米国に留学して1年半は希望の大学院に入学できませんでした。それでもあきらめずに挑戦して、自分が納得できるオハイオ州立大学の大学院に入学できたとき、恋愛と失恋から学んだ、思うようにならない中でも腐らない心の持ちようが生きました。

編集・デザイン・コーディング:サムライト株式会社

取材・文(インタビューパート):末光 京子

撮影(インタビューパート):Nori