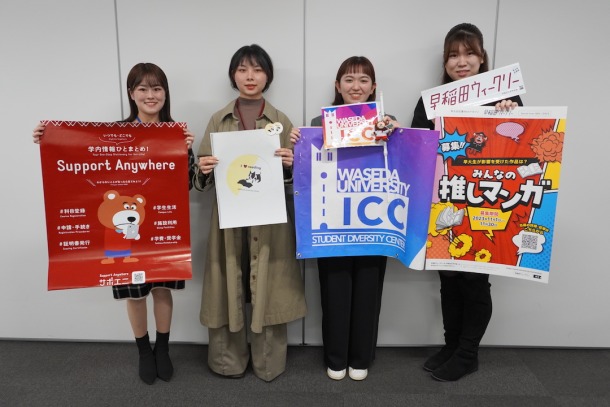

(左から)志賀さん、劉さん、奥原さん、佐藤さん

大学運営に学生の専門性や発想力を生かす、「学生参画/スチューデント・ジョブ」(以下、スチューデント・ジョブ)を推進する早稲田大学。その一環として、学内ではさまざまな業務に関わり、大学の利益・価値向上につながる活動を行う学生スタッフたちが働いています。今後も学内で重要な役割を担うことが期待されている学生スタッフ。彼らは実際にどこで、どのように働いているのでしょうか。そこで今回は、実際に各部署で働く4人の学生スタッフによる座談会を実施。具体的な活動内容や大学で働くことで得られるもの、そしてスチューデント・ジョブに興味を持つ学生へのメッセージを聞きました。

早稲田ポータルオフィス 文化構想学部 4年 志賀 雅(しが・みやび)

学生生活課 ウィークリー編集室 人間科学部 4年 佐藤 里咲(さとう・りさき)

ICC(異文化交流センター) 文化構想学部 4年 奥原 彩葉 (おくはら・いろは)

図書館利用者支援課 大学院教育学研究科 修士課程 2年 劉 議蔓(りゅう・ぎまん)

総合案内窓口、広報活動、イベント企画、図書館利用者支援…大学の各所には多様な働き方がある

――まずは皆さんの業務内容を教えてください。

志賀:早稲田ポータルオフィス(以下、WPO)は大学の総合案内窓口として、多くの申請手続きや相談対応などを行っています。学生スタッフの仕事は、利用者のさまざまなお困りごとの解決やキャンパス内の拾得物の管理などの窓口業務です。また、学生目線のアイデアや提案を業務改善に生かす「学生プロジェクト」も行っています。

佐藤:『早稲田ウィークリー』(以下、ウィークリー)は、学生部が運営する大学公式Webマガジンです。私の仕事は主に二つあり、記事の制作と公式SNSの運営に分けられます。制作する記事にもよりますが、取材候補者へのアポイントメントから記事ページの作成まで一貫して関わっており、これまで多くの記事を制作してきました。また、SNSを通して、公開した記事の宣伝や学内イベントの紹介なども行っています。

学生スタッフとして多くの記事を制作している佐藤さん。高校時代は放送部に所属しさまざまな原稿を読んでいたが、「自分でも記事を書いてみたい!」と思い、ウィークリーの学生スタッフに応募したそう

奥原:ICCでは、学生同士の異文化交流を促進するため、学生が主体となってさまざまなイベントの企画・運営をしています。年間200ほどのイベントを開催していますが、私はこれまでトークセッションイベントや、ICC RadioというPodcastチャンネルの設立などを担当してきました。

劉:私は中央図書館のLA(ラーニング・アシスタント)として働いています。LAは図書館の案内をはじめ、図書館資料の探し方やレポート・論文に関する相談を受けるなど、学生の図書館利用を幅広くサポートすることが仕事です。また、学生の視点から図書館設備の改善点を提案したり、館内イベントの企画を行ったりすることもあります。

中央図書館2階にあるLAデスクの様子。日本近代文学の研究を行う劉さんは大学院に進学するにあたり、私立大学の中で図書館の蔵書数が最も多い点に魅力を感じて早稲田大学を受験したとか

――スチューデント・ジョブの特徴はどんなところにあると思いますか?

佐藤:職員と一緒に働けるというのは、やっぱりスチューデント・ジョブならではだと思います。電話やメールの対応を学べたり、仕事に対する責任感を身に付けられたり。短期間であればインターンなどの選択肢もありますが、継続的にいろいろ経験できるのは大学で働く学生スタッフの特権なのかと。

奥原:そこは大きいポイントですよね。私もICCのイベントを企画する中で、学外の方と仕事をする機会が多く、いつの間にかビジネス仕様の敬語が身に付いていました。

劉:図書館にいると英語や中国語での相談を受けることがよくあります。早稲田大学は元々留学生が多いですが、パンデミックが落ち着いてからはさらに増えてきた感じがします。このように多様な学生と接点を持てるのは、この仕事をしているからこそだと思います。

志賀:WPOにも留学生の方はよくいらっしゃいますね。私も英語で相談対応を行うことが珍しくありません。実は以前、学生主導で「英語対応力を鍛えよう」という趣旨のプロジェクトを行ったことがあります。スタッフ同士で話し合い、職員の方にご助力いただきながら英語研修の充実やマニュアルの作成などの具体的なプランを打ち立てました。こうした学生の発想や主体性を尊重し、サポートしてくれる環境があるというのもスチューデント・ジョブを象徴するものじゃないかなと感じています。

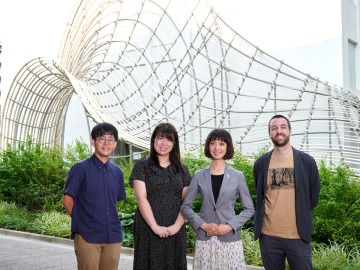

写真左:イベントの企画・運営担当として活躍する奥原さん(ステージ上左)。高校時代に留学を経験しており、英語を生かす仕事をしてみたいという思いから、2年生の春学期にICCの学生スタッフに応募したと話す

写真右:社会人としての基礎力を身に付けたいという思いから、人と接する機会の多いWPOで働いている志賀さん。日々の窓口対応だけでなく、オンラインの学生相談やその他の業務にも取り組んでいる

大学組織で働くことの苦労、早稲田だからこそできる活動・得られる達成感

――これまでの業務を通して、印象に残っている活動や出来事はありますか?

ICCが運営する『Voices of Waseda』。番組では早稲田にいるさまざまな人にインタビューし、その人たちの活動や価値観などを深堀りしている

奥原:先ほど話したICC Radioは私が初めて手掛けた企画だったのですが、設立までの道のりは本当に大変でした。以前、友人と個人的にPodcastを運営していたときは気軽に何本も投稿していたのですが、ICCではそうはいきません。内容が偏っていたり、誰かを傷付けたりするものにならないよう多くの人が慎重にチェックするため、1エピソードを配信するのに何カ月もかかるんです。大学公式として配信することで多くの人に聞いてもらえる反面、そうしたコンプライアンスの重要性や大変さは身に染みましたね。

佐藤:その点については、私も常々感じています。ウィークリーでも、記事の原稿を、取材元や職員の方が何度も校正するんです。やはり大学公式を背負って情報を発信しているので、原稿の修正が出る度に身が引き締まります。他方、早稲田大学が運営しているからこそ多様な学生を紹介できるし、著名な校友(卒業生)の方を取材できる。そして、公開した記事にたくさんの方から反響があると、苦労した分だけ報われた気がしますね。

国際文学館(村上春樹ライブラリー)を紹介した記事では、レポーターとして施設を訪問し、学生の目線から館内の魅力を紹介した(左から2人目が佐藤さん。撮影:高橋 榮)

――どんなときにスチューデント・ジョブのやりがいを感じますか?

志賀:やはり、自分の対応に満足してもらえたときはとてもうれしいです。普段からさまざまな問い合わせがありますが、その中には学内のどの窓口に問い合わせれば良いかはっきりとしない複雑な案件で困っている方もいるんです。そうした方をたらい回しにしないように、私が知っている情報やオフィスにある資料などを駆使して、スタッフ同士協力しながら適切にご案内しようと心掛けています。その方の状況に寄り添った提案ができ、お礼を言われたときはとてもやりがいを感じますね。

劉:分かります! 相談する側からすると、こちらが学生だと分からないことも多いと思うんですよね。だからこそ、早稲田の顔として恥ずかしくない対応がしたくなります。私はスチューデント・ジョブを始めたばかりの頃、研修資料を何度も読み返し、一刻も早くスタッフとして働けるように努力していました。職員や先輩方にもサポートしてもらい、今では図書館に関する質問や、論文・レポートについての相談にもきちんと対応できるようになったと自負しています。

奥原:私はイベントが成功したときにやりがいを感じています。担当する企画のポスターをうまくデザインできたときなどはうれしいですし、イベントの申込数が増えたり事後アンケートの結果が良かったりすると、達成感を感じます。

奥原さんの話を聞き、「私も、自分が書いた記事の反応はいつも気になってます」と佐藤さんも共感していた

佐藤:ウィークリーの場合、記事として自分の仕事が形に残るので、これまで書いたものを読み返してみると「自分、頑張ってるな!」という気持ちになります(笑)。以前、学外のアルバイト先で私が書いた記事を読んだと言ってもらえたことがあって。そのときは、大学の広報の一端を自分が担っているんだと誇らしい気持ちになりました。ウィークリーの仕事を通して、早稲田の多様な学生や文化を知っていけるのもとても楽しいです。

奥原:私もイベントでゲストを探す際などは、ウィークリーから情報を得ています!

志賀:実は、ポータルオフィスに加えて「アクセシビリティ支援センター(ARC)」でも働いているのですが、以前スチューデント・ジョブについての記事として取材を受けたことがあるんです。

志賀さんのアクセシビリティ支援センターでの活動は2022年10月に公開した「学生参画・スチューデント・ジョブ」の記事で紹介中。学生スタッフとしての仕事内容や、今後の目標などについて語っている

劉:そうだったんですか!? スチューデント・ジョブの兼業は大変そうですけど、その分得られるものも多そうですね。

志賀:WPOとARCはどちらも人と関わる仕事が多く、本当にさまざまな人と関わる機会がありました。ARCは2年生の春学期、WPOは秋学期から学生スタッフとして働き始めましたが、二か所で働いてきたことで、人とのつながりや仕事における視野もより広がったと感じています。

――スチューデント・ジョブに興味を持っている学生へのメッセージをお願いします。

佐藤:大学で何かやりたいことを見つけたい人にはぜひ挑戦してほしいです。本当にいろいろな経験ができるので、絶対に損はしません。私は普段所沢キャンパスに通っていますが、ウィークリー編集室がある戸山キャンパスまでの交通費を支給していただいているので、早稲田や戸山キャンパスにあまり来ない学生にもお勧めしたいですね。

劉:大学のことをもっと知るという意味でも、学内で働くというのは良い経験になると思います。早稲田大学には多様な学生参画の機会があるので、少しでも興味のある仕事があれば応募してみてください!

窓口業務という共通の仕事に従事しながらも、大学内では違った役割を担っている2人。お互いの話を興味深そうに聞いていました

奥原:私はICCという居場所ができて、充実した大学生活を送ることができました。経験やスキルを磨きたいという志望動機も良いですが、「友達が欲しい」「多くの学生と知り合いたい」といった気持ちで、気負わずチャレンジしてくれればと思います。

志賀:大学内外問わず、いろんな人と関わることができて、本当に楽しい職場だなと思っています。活動を通して多くの出会いや学びもあるので、スチューデント・ジョブを通して早稲田ならではの経験をしていってほしいです。

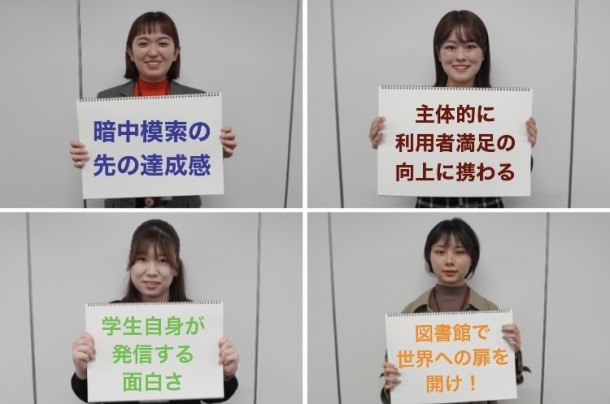

――最後に、スチューデント・ジョブを振り返っての一言をお願いします。

奥原(左上):ICCのイベントの中には0から半年以上かけて作るものもあります。苦労してイベントが成功したときには達成感があり、自分の自信にもつながります。

志賀(右上):大学を来訪される方が満足できるような対応を自分で考え、主体的に行動できるようになりました。

佐藤(左下):学生自らの視点で学内の情報を発信できるのはとても楽しいです。取材や編集などの仕事の面白さも感じることができました。

劉(右下):もっと多くの方にLAのサービスを利用してもらい、図書館を活用してほしいです!

取材を終えて

早稲田ウィークリーレポーター 佐久間

これまで他部署の学生スタッフと関わる機会はあまりなく、私自身、座談会を通じて多くの刺激を受けました。座談会参加者の皆さんが話している通り、社会人としての基礎力や複数人でのプロジェクト推進などの経験を積めることは、スチューデント・ジョブの特徴の一つです。しかしそれ以上に、職員と共に大学の運営を支え、豊かな環境へと変えていく経験はスチューデント・ジョブだからこそ出来ることであり、早稲田大学が私たちに期待している役割でもあると思います。大学を、ただ授業を受ける場所にしておくのはもったいない! 皆さんも、大学生活で身に付けた知識・経験を生かし、学生スタッフとしてより良い早稲田を共に創ってみませんか。

※スチューデント・ジョブの募集時期は部署によって異なり、MyWasedaのお知らせにて通知されます。

企画・取材・文:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

法学部 4年 佐久間 隆生

企画・協力:早稲田ウィークリーレポーター

人間科学部 4年 佐藤 里咲

▼現在、『早稲田ウィークリー』の学生スタッフおよび2024年度春学期モニターを募集中! 詳細はこちら