学生と公庫は対等な立場 面接はお互いを知り合える場に

就職活動において、採用側はどのような人材を求め、学生のどこに注目しているのか? また、実際に入社した人は、会社に対してどのような感想を抱いているのか? 多くの学生が気になるところでしょう。そこで今回は、キャリアセンターの学生キャリアボランティアであるSCV(※)が「株式会社日本政策金融公庫」の人事採用担当者と若手社員に、就職に関する疑問を伺いました。

今回は、政策金融機関として、国の政策に基づき、中小企業・小規模事業者や農林漁業者などの資金調達において重要な役割を担う日本政策金融公庫に取材。SCVの小林昌広さん(文学部3年)は、業務の幅の広さに驚くとともに、学生のポテンシャルに注目してくれる点が心に残ったようです。

(※)Student Career Volunteerの略。早稲田大学キャリアセンターでイベント・企画の立案・運営・情報発信などを担う学生ボランティア。

株式会社日本政策金融公庫

国民生活事業本部 人材開発室 人材開発グループ

谷 竜太(たに・りゅうた)さん(2007年政治経済学部卒業)

国民生活事業 五反田支店 融資第三課

山田 理絵(やまだ・りえ)さん(2021年政治経済学部卒業)

日本政策金融公庫本店にて。(左から)小林さん、山田さん、谷さん

日本公庫の役割に共感し、事業者支援をしたいという思いのある人に来てほしい

小林:御社の特徴や企業風土を教えてください。

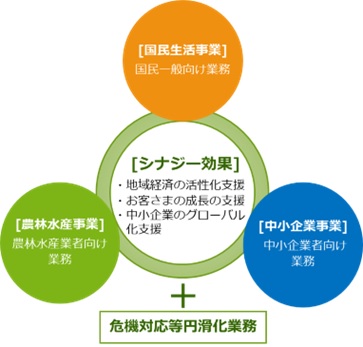

谷さん:日本政策金融公庫(以下、日本公庫) は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫を前身とする2008年に設立された政策金融機関で、国民生活事業、農林水産事業、中小企業事業の3つの事業があります。経営方針は国の政策にひもづいており、政策に沿って事業者に寄り添った金融支援を行うことで、国の課題解決や日本経済の成長・発展に貢献することを目指しています。政策金融機関として「政策」と事業者・地域を「つなぎ」、「支える」という使命感を持ち、事業者を支援しています。

また、日本公庫は、「一般の金融機関が行う金融を補完すること」を旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的としています。日本公庫の取引先数は約131万社。実に日本にある企業の3分の1にあたる数です。

日本公庫の3つの事業

企業風土としては、風通しの良さがあると思います。若手職員からは、「判断に迷ったときも、上司、先輩が手厚くサポートしてくれるので思い切って取り組むことができる」という声をよく聞きます。

小林:同業他社と比べたときに浮かび上がる御社の使命は何ですか?

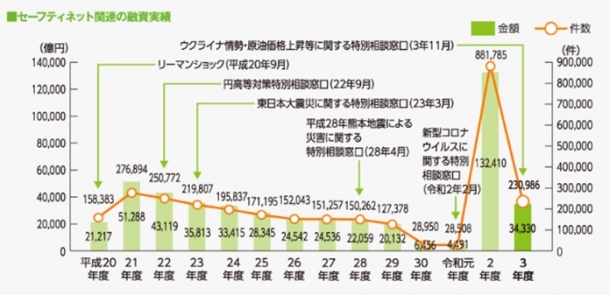

谷さん:国の政策の下、さまざまな手法により、政策金融を機動的に実施しています。日本公庫が向き合うテーマの一つに、「セーフティネット機能の発揮」というものがあります。これは、日本公庫の経営方針にも掲げており、果たすべき重要な役割の一つでもあります。

谷さん:国の政策の下、さまざまな手法により、政策金融を機動的に実施しています。日本公庫が向き合うテーマの一つに、「セーフティネット機能の発揮」というものがあります。これは、日本公庫の経営方針にも掲げており、果たすべき重要な役割の一つでもあります。

例えば、リーマンショックに代表される経済危機や東日本大震災、西日本豪雨などの自然災害、近年では新型コロナウイルス感染症拡大など、経営には時として、事業者にはどうしようもない想定外のことが起こります。そのようなときに、政策金融の役割を強く意識し、あらゆる危機に対処可能な態勢を整備して、事業者の資金繰り支援に取り組んでいます。

セーフティネット関連の融資実績の推移。新型コロナウイルス感染症拡大において日本公庫が果たした役割がいかに大きかったかが分かる

もう一つ、日本公庫が担う重要な役割に、「民間金融機関の補完」というものがあります。全国の民間金融機関と業務連携・協力にかかる覚書を締結しており、協調して融資するスキーム作りにも取り組んでいます。民間金融機関の方から、創業や事業再生といった場面でご相談いただくケースも多いですね。

小林:現在、力を入れている事業を教えてください。

谷さん:政府の成長戦略などに沿って、創業・スタートアップ・新事業、事業承継、事業再生、ソーシャルビジネス、海外展開、農林水産業の新たな展開など、さまざまなシチュエーションで支援ができるよう取り組んでいます。日本公庫には3つの事業があるので、それぞれ力を入れている分野は異なりますが、私の所属する国民生活事業は、その前身である国民金融公庫の設立以来、70年以上にわたって創業・スタートアップ支援に取り組んできました。

創業・スタートアップ支援は、営業実績が乏しいなどの理由から、融資判断に専門的なノウハウを必要とします。経営者の資質、ビジネスモデルの優位性、創業計画の実現可能性といった点を多角的に見て評価するという独自のノウハウを持っています。

日本公庫が担う役割

小林:主に新入職員に行っている教育制度について教えてください。

谷さん:教育体系は、内部研修、職場内教育(OJT)、外部研修、自己啓発支援の4つに分かれており、新入職員には特に力を入れて教育を行っています。初期段階では、内部研修とOJTを繰り返しながら、基本的なビジネススキルや、日本公庫の社会的使命や役割を理解・認識し、仕事への誇りと自信を早期に身に付けるよう指導しています。必要となる審査業務に関しては、業務の基本的なスキルを習得し、それを積み重ねていく中で自律的に判断する能力を習得していける形を敷いています。

面白いところでは、自己啓発支援でしょうか。約370種類の講座から好きなものを自主的に学べるようになっています。また、コンサルティング能力を高める観点から、中小企業診断士の資格取得を推進しています。1次試験合格者を対象に公募制で、外部の教育機関で半年間研修できる制度を設けています。中小企業診断士は難易度の高い資格ですが、業務にダイレクトに生かすことができます。

小林:御社を志望する学生に求めているものを教えてください。

谷さん:「日本公庫の役割に共感し、事業者支援をしたい」という熱い思いが感じられる方ですね。採用面接時点では、金融の専門的な知識は必須ではありません。そのような熱い思いがあるということは、自ら学び、成長していくポテンシャルがある証しだと思いますので、面接では、そういった思いも評価しています。華やかなエピソードではなくても、人となりが見えるような話を聞かせていただきたいですね。

また、前提として、学生と日本公庫は対等の立場にあると思っています。つまり、お互いが選び選ばれる関係です。日本公庫は多くの学生にはなじみがなく、就職活動を始めてから知るという学生も少なくありません。リクルーターや面接官と自然体でコミュニケーションを取る中で、われわれのことを知っていただきたいですし、皆さんのことも知りたいと思っています。選考は、お互いを知り合える場と捉えていただければと思います。

お客さまからいただく感謝の言葉がやりがいに

小林:どのような就職活動を経て入社したのかを教えてください。

山田さん:私が就職活動をした2020年は新型コロナウイルス感染症拡大のため、説明会や面接などの多くの選考がオンラインで開催され、先輩から聞いていた就職活動とはいろいろな点が違っていて戸惑うこともたくさんありました。友人の影響で、私も数十社のインターンシップに参加し、日本公庫もそのうちの一社でした。

大学3年生の冬に、公共性の高さ、人の役に立てるかどうかという就活の軸が決まり、電力やガスなどのインフラ業界、損害保険業界なども視野に入れていました。最終的には、日本の企業の99%以上を占める中小企業・小規模事業者が融資の対象で、より多くの方に喜んでもらえる仕事ができると思い、日本公庫に決めました。

大学3年生の冬に、公共性の高さ、人の役に立てるかどうかという就活の軸が決まり、電力やガスなどのインフラ業界、損害保険業界なども視野に入れていました。最終的には、日本の企業の99%以上を占める中小企業・小規模事業者が融資の対象で、より多くの方に喜んでもらえる仕事ができると思い、日本公庫に決めました。

また、インターンシップやリクルーター面談で先輩職員と交流する中で、入社後のイメージがつきやすかったですし、先輩職員と波長が合うと感じたことも入社を決めた理由の一つです。

小林:新入職員研修やOJTのプログラムについて教えてください。

山田さん:私が入社した年は新型コロナウイルス感染症拡大のため集合研修がなく、入社初日から支店に配属となり、オンライン研修を受講しました。

私が所属する五反田支店では、担当する業務ごとにOJT担当者が付きます。覚えることが多く、苦労もありましたが、上司や先輩方が丁寧に指導してくださったので、早期に実務能力を身に付けることができました。

小林:現在の配属先では、どういった業務を担当されているのですか? また、どのような働き方をされているのですか?

山田さん:融資の審査業務を担当しています。創業・スタートアップや事業拡大といったご相談に対して、融資の可否判断を行うものです。資金面での支援だけではなく、財務診断などのコンサルティングや販路開拓のためのビジネスマッチング、外部関係機関の紹介などの本業支援も行っています。

現在、1日に1、2社のお客さまからの融資のご相談に対応しています。店舗や工場を訪問して、業況を確認するケースもあります。

ノー残業デーを週に2日設定しているので、友人たちとご飯に行ったり買い物に行ったりすることも多いです。残業は多くても1日2時間ほどです。

小林:やりがいを感じるとき、反対に苦労する点はどんなことですか?

山田さん:やはり、お客さまに「支援してくれてありがとう。助かりました」と直接感謝のお言葉をいただいたときはやりがいを感じます。例えば、創業時にご融資させていただいたお客さまが開業されて、「無事にお客さんが来てくれた」「満席になりました」といったお話を聞くと、本当に頑張って良かったなと思います。

業種を問わず担当するため、自分にとって見識の深くない業種の審査を行うこともあります。全ての業界の知識を完璧に身に付けることは難しいですが、資料を読み込んだり、先輩職員に過去の経験を教えてもらったり、書籍やメディアから学んだり、常にアンテナを張って知識を深めるように意識しています。また、経営者の方は会社の代表ですし、人生の大先輩でもあります。自分で学びながらも、お客さまに教えていただくというスタンスは大事にしています。学ぶことが多いですが、その分、日々成長している実感があります。

小林:今後の目標や自身のキャリアプランはありますか?

山田さん:後輩から「接しやすい」「頼りになる先輩」だと思われるような職員になりたいですね。支店の先輩職員は本当に優しくて、頼りがいがあって、仕事で手を抜かない方々ばかりなので、私もそんな先輩たちのようになりたいです。

今後は、融資審査の能力はもちろんのこと、コンサルティング能力をもっと高めていきたいと思っています。企画や運営にも興味があるので、将来的には本部セクションで全国の支店を支援するような業務にも携わってみたいという気持ちもあります。どのような形であれ、「より多くの方に喜んでもらえる仕事をしたい」という初心を忘れずに、事業者支援に取り組んでいきたいです。

取材・文:安倍 季実子

撮影:高橋 榮

何事も行動を起こすことで道が広がると気付いた

文学部 3年 小林 昌広(こばやし・まさひろ)

日本政策金融公庫は、他の金融機関で見られるような第一線で活躍する営業職の緊迫感や、上下関係からなる話しにくさや圧迫感があまりなく、リラックスした雰囲気があり、支店全体で若手社員を育てる姿勢が社内の雰囲気にもよく表れていると感じました。また、幅広い業種の審査を個人が受け持っていること、融資にとどまらずコンサルティングにも力を入れているとの話を聞き、業務の幅の広さと個人の役割の重要さに驚きました。

また、谷さんの「学生と面接官は対等な関係にある。企業研究が進んでいなかったとしても、人事があなたの良さを引き出してくれるはず」という言葉が印象的でした。金融の知識を前提とせず、学生のポテンシャルを評価しているという点、面接の場では失敗を恐れない挑戦心を持ち、ありのままの姿で「対話」してほしいという点が心に残っています。

今回お話を伺い、自分のやりたいことや働きたい理由を明確にし、まずは何事も行動を起こしてみることが大事なのだと感じました。多くの人と関わり、人と事業を「つなぐ」人材になれるよう、これからの就職活動に生かしたいと思います。

▼アマゾンジャパン合同会社編はこちら

【次回特集予告】12月18日(月)公開「箱根駅伝特集」