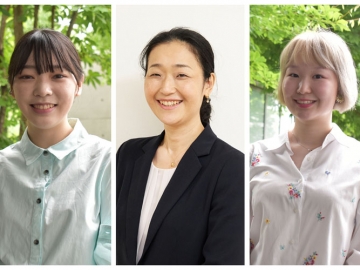

早稲田キャンパス 10号館2階 GSセンターにて。センター内には、LGBTQ+などの多様性のシンボルであるプログレス・プライド・フラッグなど、多くのフラッグが飾られている。(左から)古堂さん、向坂さん

最近、ジェンダーやセクシュアリティ、LGBTQ+などの言葉をニュースで多く見掛けるようになりました。ただ、その概念をこれまで学ぶ機会がなかった早大生も多くいるのではないでしょうか? そこで今回、ジェンダー分野のエキスパートである早稲田大学GSセンターの職員にインタビュー。ジェンダーを理解する基礎となる考え方や早大生からの素朴な疑問、関連用語まで盛りだくさんで回答いただきました。記事の最後には、11月27日から始まるWASEDA LGBTQ+ ALLY WEEKS 2023の情報も掲載。「ジェンダーについてちょっと気になる」というあなた、必見です!

INDEX

▼これだけは知っておこう ジェンダーとは? セクシュアリティとは? 性の要素はさまざま!

▼なかなか聞けないジェンダーのあれこれ。早大生からの疑問に答えます

▼単語を知って、理解を深める。ジェンダー・セクシュアリティ関連用語集!

▼最初の一歩はまずここから WASEDA LGBTQ+ ALLY WEEKS 2023に参加してみよう

これだけは知っておこう ジェンダーとは? セクシュアリティとは? 性の要素はさまざま!

GSセンター専門嘱託職員 向坂 あかね(こうさか・あかね)

GSセンター専門嘱託職員 古堂 達也(ふるどう・たつや)

――ジェンダーとは何か、改めて教えていただけますか。

向坂:さまざまな考え方がありますが、ジェンダーとは、ある文化圏において、出生時にしばしば「世の中には女性と男性がいる」という二元論に基づき割り当てられた性別に対して関連付けられる、態度や感情、行動などの社会的に構築された概念を指します。…と言っても、少し難しいと感じる方もいるかもしれません! 具体的に考えていきましょう。

古堂:例えば、「家事をするなら女性」「会社で偉くなるべきなのは男性」「女性は細かなケアができる」「男性は人前で泣かない」といった性別に紐づけられた役割や、「女らしさ」「男らしさ」といったものが、ジェンダーに含まれます。

向坂:一方で、自分のジェンダーをどう認識し、表現するかなどにもジェンダーを用います。この場合、二元論的なジェンダーでも、そうでなくてもいいのです。

――よく「セクシュアリティ」という単語もセットで使われますよね。

向坂:GSセンターではセクシュアリティを、人の性愛を構成する要素を指す言葉として使っています。自分自身が、性的または恋愛的に惹かれたり、惹かれなかったりする対象は誰なのか。もしくは誰も対象としないのか。どのような性愛的な関係性や行動を望むのか、望まないのか、といった概念も含まれます。

古堂:誰もが性愛を望むわけではないということはポイントの一つです。「恋愛して一人前」的な考えが世の中には強く根付いていますが、恋愛をするかしないか、そしてどういう形でするのかは千差万別です。

――日本語では「性」という単語にまとめられてしまいがちですが、複数の概念があるのが分かってきました。

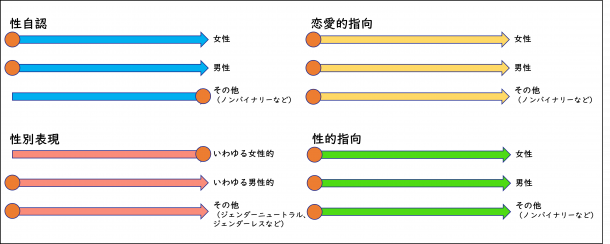

向坂:その通り! 日本語の「性」にいろいろな意味が含まれていること自体は問題ないのですが、性の在り方は複数の要素から構成される、と考えるとより分かりやすいと思います。いくつか要素を挙げてみます。

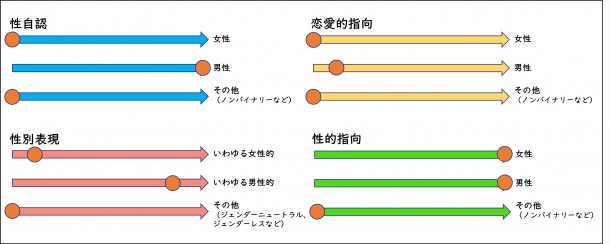

- 性自認(gender identity):ジェンダーに紐づけ、自分自身が誰であるかをどう理解しているか。出生時に割り当てられた性別と「一致」する必要はない。

- 性別表現(gender expression):服装や行動などから表現する、自身のジェンダー表現

- 性的指向(sexual orientation):どのようなジェンダーに紐づく要素(性自認や性別表現など)を持つ人に対して性的魅力を感じるか/感じないか。

- 恋愛的指向(romantic orientation):どのようなジェンダーに紐づく要素(性自認や性別表現など)を持つ人に対して恋愛的魅力を感じるか/感じないか。

- 出生時に割り当てられた性別(sex assigned at birth):生まれたときに、しばしば外性器など目視できる範囲での身体の性的特徴を踏まえて、医師や助産師などによって割り当てられた性

※ここでいう「ジェンダー」は二元論的ではない。

古堂:これらを踏まえて、ある2人の話を聞いてみましょう。性の要素も図に表してもらいました。それぞれの矢印の左端は「全く感じない」、右端は「とても強く感じる」としています。

現在、女性でも男性でもない性自認である“ノンバイナリー”を自認しています。性別表現はいわゆる女性的、タイトなワンピースが大好きです。恋愛的魅力や性的魅力を誰に対しても感じたことがなく、いわゆる「恋愛トーク」は苦手ですね…。

現在、性自認は男性です。性別表現はいわゆる男性的な場合が多いですが、ときどきいわゆる女性的な表現を好むときもあります。男性にも女性にも性的魅力を感じる“バイセクシュアル”ですが、恋愛的魅力は男性に対して少し感じる程度です。

向坂:このように、各要素はその人によって複雑に絡み合ったり、完全に独立したりしています。一つ一つの要素について考える際には、連動させずに考えると分かりやすいかもしれません。無限に存在する性の在り方を尊重することが大切です。

古堂:一方残念ながら、われわれが暮らす社会はいまだに、この世は女と男しかいないという「男女二元論」、女性が男性を、男性が女性を好きになるのは当然という「異性愛主義」、誰もが他者に対して性的/恋愛的に惹かれるのは当たり前という「性愛主義」といった、ジェンダーやセクシュアリティに関する規範が色濃く残っているのが現状です。

向坂:そんな現状を打破し、性の在り方に関わらず、誰もが心地よく暮らすためには何を意識すればいいのか、皆さんからの質問に答えながら考えてみましょう!

なかなか聞けないジェンダーのあれこれ。早大生からの疑問に答えます

今回、『早稲田ウィークリー』の学生読者モニターを対象に、ジェンダーやセクシュアリティに関して知りたいことについてアンケートを実施。向坂さんと古堂さんのお二人に、いくつかの質問に回答いただきました。

質問1 LGBTQ+の人を差別したり傷付けたくないのですが、どのような場面で、どのような点に配慮すれば良いのでしょうか? 逆に配慮しすぎて、相手を傷付けるようこともあれば心配です。

向坂:まずは「配慮」という考えを手放してみるのがいいと思います。「配慮」という言葉には、「何かをしてあげる」といったニュアンスを感じることがありませんか? “特別な何か”ではなく、当たり前に自分のジェンダーが尊重されたり、婚姻関係を結んだり、恋愛をしないことが特別視されなかったり、誰かに否定されることなく子どもを持つことを望んだりといった“当然の権利”が守られていない状況にいるLGBTQ+の人たちの存在を意識すれば、きっと言動が変わってくると思います。

古堂:先ほど述べた、ジェンダー規範に沿った振る舞いをしていないか、と自分自身で見直してみるといいかもしれません。また、一人一人の心掛けも大事ですが、もっと大きな視野で、大学や社会などにおけるルールや制度を、多様なジェンダー・セクシュアリティの在り方を前提としたものに変えていくことも大切です。こうした意識は、ある特定の場面でのみ気を付けるものではなく、「常に」「あらゆる場面で」必要なことです。正直、「場面」を挙げるとキリがありません!

質問2 海外と比べて日本はLGBTQ+の支援などで遅れていると聞きます。遅れている理由を教えてください。

向坂:“海外”と言っても広いですが、この質問者の方は欧米のことをおっしゃっているのでしょうか。でも“欧”も“米”もまた広くて、多様な国・地域があります。私が以前住んでいた米国のある地域は、LGBTQ+コミュニティに対して受容的な環境や制度等があり、支援も比較的充実するなどサポーティブな場所でしたが、別の地域ではそうとも限りません。

古堂:ざっくり「欧米と比べて遅れているから日本もやらなきゃ!」と考えている人って、実は多いのかもしれないですね。それよりはまず、「この国のこの取り組みが参考になりそうだから学んでみよう」と解像度を上げてみる姿勢が大切だと思います。

質問3 LGBTQ+の理解者・支援者になりたいと思い、ジェンダー学を学び始めました。ただ、友人によって意識が大きく異なり、もどかしいです。周りの人にも理解してもらうために、どのような行動をすべきでしょう。

向坂:もし、あなたがLGBTQ+コミュニティでの当事者性が高くなく、かつ元気な状態ならば、諦めないで! と声を掛けたいです。その場ですぐに理解されなくても、友人と対話を続けていれば、数年後に伝わることがあったりします。

古堂:一方、人は簡単には変わらないもの。根気強く伝えていくには、すごくエネルギーを使うと思います。だからこそ、支え合える仲間を見つけることも非常に大事です。GSセンターのような、ジェンダーやセクシュアリティに関心がある人たちが多くいるコミュニティに参加するのも一つです。

GSセンター内の様子。自由におしゃべりができ、普段は学生でにぎわうコミュニティスペース(左)と、静か目に過ごす「クワイエット・ゾーン」であり、豊富な書籍をそろえる図書スペース(右)

質問4 GSセンターの存在を聞いたことはあるのですが、どんなサービスを提供していますか?

古堂:GSセンターの役割は大きく4つ。1つ目は「うけとめる」で、相談支援と居場所の提供をしています。2つ目は、さまざまな部署と連携して学内の課題解決に取り組む「つなげる」。3つ目は、学内外での研修や啓発を通してLGBTQ+の方々に対する理解促進を図る「つたえる」。そして4つ目は「ひろげる」として、ジェンダーやセクシュアリティ関連のイベントを開催しています。

向坂:もしかしたら研究センターのような場所だと思っている人も多いかもしれないですが、もっと気軽な場所だと捉えてもらえれば。例えば、フェミニズムなどのジェンダー・セクシュアリティにまつわるトピックに興味があるけれど、盛り上がれる仲間を見つけにくい…と感じている人がいるかもしれません。GSセンターでは、そんな方も気兼ねなく話せる場所でもあるんです。今回のアンケートで寄せられたような、ご自身が抱える疑問を解決するために、個別相談を利用してもらうのも大歓迎です!

古堂:「自分はLGBTQ+当事者じゃないけど行ってもいいのかな…」と不安に思わずに、ぜひ気軽に立ち寄ってほしいですね。

緑で落ち着く雰囲気の相談室。防音室になっていてプライバシーは守られる

質問5 LGBTQ+の方々に関するお勧めの本を教えてほしいのですが。

向坂:いくつか同じような質問が寄せられましたが、読みやすい本の種類や関心のある分野は一人一人異なるはず。GSセンターに来てもらえれば、実際にお話ししながら、皆さんにぴったりな本をお勧めできます!

古堂:またX(旧Twitter)では、GSセンターで新たに入荷した本の紹介もしていますよ。皆さん、GSセンターへ気軽に遊びに来てください!

文(質問パート):吉田 けい

撮影:布川 航太

GSセンター

【場所】早稲田キャンパス 10号館 213教室

【開室時間】月曜~金曜 10:00~16:00(水曜は13:10~16:00)

※詳細はWebサイトを確認してください。

【E-mail】[email protected]

【Webサイト】https://www.waseda.jp/inst/gscenter/

【X(旧Twitter)】@gs_waseda

【Instagram】@gscenter.waseda

単語を知って、理解を深める。ジェンダー・セクシュアリティ関連用語集!

GSセンター監修の下、性自認や性的指向、恋愛的指向に関連する言葉の一部を一覧にまとめました。

向坂:ときどき「言葉が多すぎて覚えられない」という声を聞くことがあります。こういった多様なカテゴリーがあることで、自身が何者か、何者でないかを紐解くのに役立つことがあります。また、自分とは違う性の在り方の人が存在する、ということを理解する一助になるはず。暗記できなくていいので、ぜひジェンダー・セクシュアリティの用語の多様性に触れてみてください。

| ノンバイナリー | 出生時に割り当てられた性別に関わらず、性自認が女性/男性に当てはまらない人の総称 |

| Xジェンダー | 日本で生まれた呼称。自分の性別を「男女の中間、性別がない、男でも女でもある、あるいはその間で揺れている」などと認識している人の総称 |

| トランスジェンダー | 出生時に割り当てられた性別と性自認が異なる人の総称 |

| シスジェンダー | 出生時に割り当てられた性別と性自認が同じ人の総称 |

| レズビアン | 女性(または女性であることにつながりを感じる)自認を持ち、女性(または女性であることにつながりを感じる)自認を持つ人に惹かれる人 |

| ゲイ | 男性(または男性であることにつながりを感じる)自認を持ち、男性(または男性であることにつながりを感じる)自認を持つ人に惹かれる人 |

| バイセクシュアル | 性的に惹かれる相手の性自認が2つ以上ある人 |

| バイロマンティック | 恋愛的に惹かれる相手の性自認が2つ以上ある人 |

| パンセクシュアル | 相手の性自認に関わらず、人に性的に惹かれる人 |

| パンロマンティック | 相手の性自認に関わらず、人に恋愛的に惹かれる人 |

| アセクシュアル(Aセクシュアル) | 他人に対して性的な魅力をほとんど、もしくは全く感じない人 |

| アロマンティック(Aロマンティック) | 他人に対して恋愛的な魅力をほとんど、もしくは全く感じない人 |

| ヘテロセクシュアル/ストレート | 主に女性か男性の性自認を持ち、自身とは異なる性自認の人に性的に惹かれる人 |

| ヘテロロマンティック/ストレート | 主に女性か男性の性自認を持ち、自身とは異なる性自認の人に恋愛的に惹かれる人 |

古堂:繰り返しになりますが、大切なのは「本人の性の在り方を尊重する」こと。性の要素のうち、出生時に割り当てられた性別はその名の通り、本人の意思を踏まえていない性別です。性自認と一致していることも、していないこともあるはず。そのため、むやみに出生時に割り当てられた性別を暴こうとしてはいけません。もし知っていても、本人の了承なく誰かに言わないこと。これを念頭に置いて、周りの人との関係を深めていってくださいね。

最初の一歩はまずここから WASEDA LGBTQ+ ALLY WEEKS 2023に参加してみよう

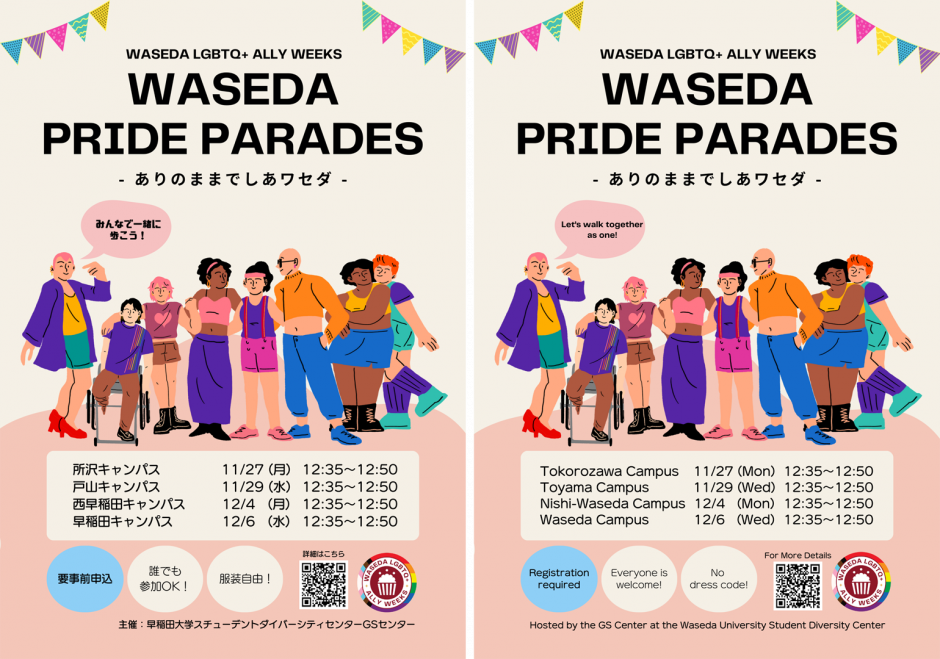

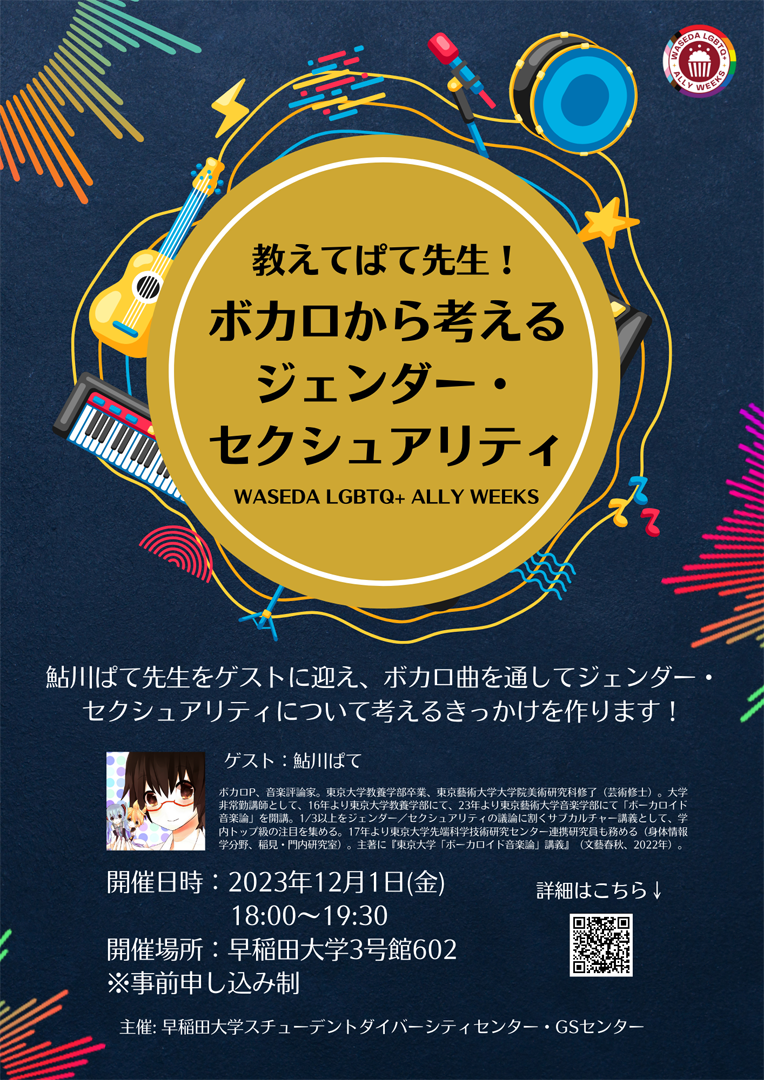

2023年11月27日(月)から12月8日(金)までの2週間、早稲田大学GSセンター主催の「WASEDA LGBTQ+ ALLY WEEKS 2023」が開催されます。

アライ(Ally)とは「自らの特権を自覚した上で、その特権を進んでリソースとしてLGBTQ+とその関連コミュニティの公正に向けた運動に活用し、これらの活動を支援する人」と、GSセンターでは認識しています。

本イベントは、早稲田大学に関わりのある一人一人のLGBTQ+の人が自身の力を認識できる場づくりとアライの存在の可視化を通して、性の在り方に関わらず、誰もが過ごしやすい早稲田大学にすることを目的としています。イベントでは、キャンパス内のパレードから講義まで、さまざまなタイプの企画を実施予定。奮ってご参加ください! 申し込みや詳細確認は下記リンクから。

【次回フォーカス予告】12月4日(月)公開「アントレプレナーシップセンター特集」

▼ALLY WEEKSの各企画詳細はこちら