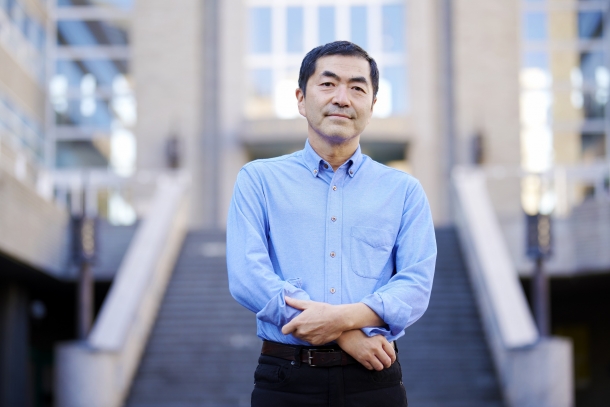

和田 敦彦(わだ・あつひこ)教育・総合科学学術院教授。博士(文学)。1965年、高知県生まれ。1994年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程退学。専門は日本近代文学、読書論、書物文化史・流通史。著書に『メディアの中の読者 読書論の現在』(ひつじ書房)、『書物の日米関係 リテラシー史に向けて』(新曜社)、『越境する書物 変容する書物環境の中で』(新曜社)、『読書の歴史を問う 書物と読者の近代』(文学通信)、『「大東亜」の読書編成 思想戦と日本語書物の流通』(ひつじ書房)など

本は好きですか、嫌いですか? あなたにとって読書は日常的なものですか、それとも敷居の高いものですか? そもそも読書の定義とは何でしょうか? 今回は、読書の歴史や読書行為について研究している和田敦彦教授(教育・総合科学学術院)に、読書との付き合い方をインタビュー。また、日頃読書をしない学生に向けてお勧めの本を紹介していただきました。記事を読み終える頃には皆さんも本が読みたくなるかもしれません。まずは一冊、手に取ってみませんか。

読書は高尚なものと思わなくていい

若者の読書離れ、なんてことが言われがちです。でも、その前提がまずおかしい。昔は、隙間時間を埋める手段が本しかなかった。だから、みんな文庫本を持って、電車などで時間ができたときに読んでいたんです。

でも、今は皆さん、隙間時間を埋めるのがとてもうまい。スマホでいつも何かを見たり読んだりしていますよね。それも立派な読書です。「読書」と聞くと、いわゆる紙の本を落ち着いた雰囲気で読む光景を連想しがちですが、今はほとんどの本が電子端末で読める時代。その意味で言えば、今の学生ほど日々何かを読んでいる世代はないですから。

学生の皆さんに強調したいのは、読書は何か特別なものや高尚な営みではない、ということ。もし「読書は苦手」と思っている人がいたら、コンプレックスを持つ必要はないんです。そうではなく、読むという行為は生活に必要で、知識として必要で、生きていく上でも必要なもの。生活に地続きのものとして「読書」がある。そんな考えを持ってみると、本との付き合い方もまた変わってくるのではないでしょうか。

あとは、「読むジャンル」や「趣味趣向」を広げる意識を少し持つ。日頃よく触れているコンテンツ以外にもどうやってアクセスしていくか。そこを意識できれば、読書の奥行きがさらに深まっていくと思います。

そこで今回、「興味を広げるきっかけ」として五つの分野から本をセレクトしてみました。一つのヒントになれば幸いです。

和田教授セレクト! 興味が広がる五つのジャンル別お勧め本

【1】恋愛など身近な体験から入る読書体験

『お目出たき人』武者小路 実篤

『お目出たき人』武者小路 実篤(新潮文庫)

26歳の「自分」が「鶴」という女学生を見初めて、失恋するに至る物語。あまりに熱烈で一方的な片恋の当然すぎる破局までを、豊かな「失恋能力」の持ち主・武者小路実篤が底抜けの率直さで描く。

これは怖い話なんです。主人公は今で言う“ストーカー”ですから。興味深いのは、それを当時(1911年刊行)の人たちは全くそう思ってない、ということ。今読めば、妄想をどんどん膨らませていく明らかに危険なキャラクター像なのに、当時はエリートの真面目な青年像として描かれているギャップ感も楽しめます。

その一方で、恋愛で思い詰めてしまう感覚・心情は今の時代でも共感できる部分がある。文体も読みやすく、当時の作品を現代で読むからこそできる読書体験としてお勧めです。

【2】事件や歴史への関心から入る読書体験

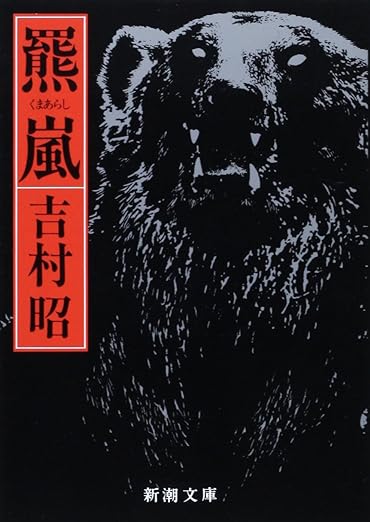

『羆嵐(くまあらし)』吉村 昭

『羆嵐(くまあらし)』吉村 昭(新潮文庫)

1915年12月、冬眠の時機を逸したヒグマがわずか2日間に6人を殺害する、日本獣害史上最大の惨事が発生。自然の猛威の前でなすすべのない人間たちと、ただ一人沈着にヒグマと対決する老練な猟師の姿を浮き彫りにする、ドキュメンタリー長編。

歴史的な出来事や実際に起きた事件、というのは興味のきっかけとして入りやすいと思います。この作品は、大正時代に実際にあった「三毛別羆事件(さんけべつひぐまじけん)」をモデルにしたドキュメンタリータッチの作品で、もうとにかく怖い。

ハリウッド映画のパニック物やサスペンス物なんて比じゃないです。ああいうドキドキさせるだけの怖さではなく、実際の生活の中で起きた怖さが緻密に描かれていて、読むとその場所や人の印象がすごく残るんです。

同じ作者が、黒部渓谷の自然に挑む難工事を描いた『高熱隧道(こうねつずいどう)』(新潮文庫)も工事風景の壮絶さが読後に残る作品です。

【3】スポーツなど趣味から入る読書体験

『赤ヘル1975』重松 清

『赤ヘル1975』重松 清(講談社)

1975年、広島東洋カープの帽子が紺から赤に変わり、原爆投下から30年がたった年。やんちゃな野球少年ヤス、新聞記者志望のユキオ、東京から引っ越してきた少年マナブ…彼らの物語と、初優勝を目指す広島東洋カープの物語が交錯する。

最近、研究や卒業論文のテーマに野球やサッカーなど、自分が好きなスポーツをテーマに選ぶ学生が増えています。しかも、なかなかいい研究が多い。そういった「興味の延長」から選んでみるのもいいですよ、という例で挙げてみました。

広島東洋カープという球団は、戦後復興の中で出来上がった市民球団、という独特の歴史があります。その戦後の風景とともに書き込まれている点も私の中で印象に残った作品です。熱心な野球ファンではない私も楽しんで読むことができました。

【4】“食欲の秋”から“読書欲”へ。欲の連鎖から入る読書体験

『守り人』シリーズ 上橋 菜穂子

『守り人』シリーズ 上橋 菜穂子(偕成社)

『精霊の守り人』から始まる異世界ファンタジーのシリーズ小説。読めば食欲が刺激される食事シーンが多いことでもおなじみ。作者は文化人類学者でもあり、フィールドワークで味わったユニークな料理からこれらの食事を考案している。

秋といえば「読書の秋」だけでなく「食欲の秋」でもあります。その“欲の連鎖”で本を選んでみるのも一興です。

『守り人』シリーズは中高生の頃に出合って読んだ人も多いと思いますが、大学生でも楽しめる本です。ただ、ここで紹介したいのは物語の内容以上に、食べ物や食事の描写。これがまた非常においしそうに描かれているんです。架空の世界でも、「食」という生きる上での地盤をしっかり描いたストーリーは、共感度が高くなります。ファンタジーというだけで敬遠する人でも入り込みやすいのではないでしょうか。

【5】読みやすい「聞き書き」から入る読書体験

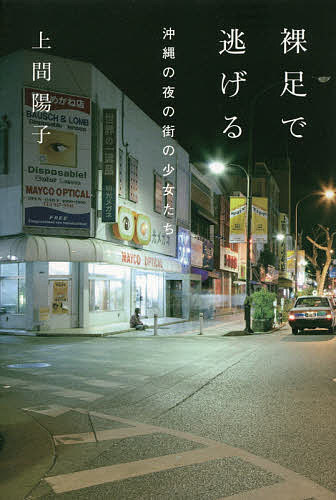

『裸足で逃げる』上間 陽子

『裸足で逃げる』上間 陽子(太田出版)

沖縄の夜の街で生きる少女たちが、虐待、売春、強姦、ネグレクトなどの暴力を受け、そこから逃げて、自分の居場所をつくりあげていく。その過程を傍らで寄り添い、話を聞き続けた著者がありのままに記録する。

沖縄の風俗で働く若い女性たちに聞き取りをした記録です。

私がこの作品をお勧めするのは、聞き取る取材相手だけでなく、聞き取っている著者も変わっていく点です。経済的にも困窮する女性たちがDVを受けながら生きていく話を聞き、「聞き取って何ができるのか」「人ってどうなるんだろう」と心の中で葛藤を抱えながらやり取りを続けていく。そんな風に“聞き手の心中が見えてくる”点がとても心に残りました。聞く側の責任、そして、読んだ側も無縁ではあり得ない、ということを考える、一つのきっかけになるのではないでしょうか。

今回は本を選ぶにあたって五つの興味の広げ方を提案しましたが、当然ながら読む本に「正解」なんてものはありません。読む人の環境や経験、世代によって違ってきます。ですから、ここで取りあげた小説やドキュメンタリーもの以外でもいいんです。私は漫画もよく読むし、映画もゲームも大好きで、その好きなものの一つとして「本」もあります。「読書」や「本」は特別なものではありません。読むきっかけになるのであれば、使えるものは何でも使っていけばいいと思います。

読書とは不自由なもの

冒頭でもお伝えしましたが、読書を何か特別な、高尚な趣味みたいにイメージしてしまうと、読書が無条件に良いことのようになってしまって、それを批判的に見直そうとする意識が薄くなってしまいます。けれど私たちの読書がいろいろな制約や「不自由さ」の中にあることを見落としてはならないと思っています。

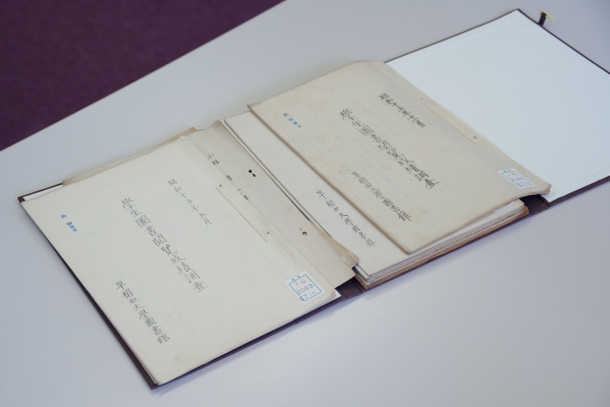

例えば、最近早稲田大学図書館で戦時中の図書の閲覧記録がまとまって見つかりました。戦時中であっても、学生たちがさまざまな本に関心を向けていたことがよくうかがえます。一方で、大学図書館には同じ時期に特高警察(※)から指示された文書類も残っていて、その指示を受け、図書館が学生たちに閲覧を禁止する図書をリストアップしたり、利用できないようにしたりしていたことも分かるんです。つまり、一見自由にたくさんの本にアクセスできているようでも、いろいろな規制や制限が働いていたということです。

(※)特別高等警察。日本の秘密警察。第二次世界大戦後に廃止された。

早稲田大学中央図書館の特別資料室にある、戦時中の閲覧記録「学生図書閲覧成績調査」

実は、時代は変わっても、私たちの読書がたくさんの「不自由さ」に取り巻かれているのは同じです。検閲といった明確な制度の形ではなくても、本屋さんやAmazon Kindleにこの世の全ての本があるわけではありません。

読書は特別な営みというよりも、私たちが何かを知り、考え、判断していくための土台となる、日常的な営みです。だからこそただ無条件に良いものとするのではなくて、読書自体に関心を持ったり、調べたりしていくことが大事だと私は思っています。

取材・文:オグマナオト(2002年、第二文学部卒業)

撮影:高橋 榮

【次回フォーカス予告】11月20日(月)公開「ラグビー特集」