2002年4月、平和への祈りを描き続けた故・平山郁夫画伯と奥島孝康総長(当時)が「学術大学は研究と教育だけでなく、社会貢献という柱を作る必要がある」と共鳴したことがきっかけで設立された、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)。そこから20年、「現場体験の知」と「学術的な知」をつなげるという姿勢で歩んできたこれまでの活動、そしてこれからの在り方について、WAVOCの兵藤智佳准教授に伺いました。また、ボランティアといってもその内容は多種多様。数ある団体の中から「災害ボランティア研究会」と「BAM部」に活動の様子を教えてもらいました。

未知なる体験をしてほしい

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC) 准教授

兵藤 智佳(ひょうどう・ちか)

早稲田キャンパス 99号館(STEP21)、WAVOC事務所前にて

東京大学大学院教育学研究科博士課程満期退学。タイ国連人口基金国際フェロー、早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)助教などを経て現職。マイノリティ支援を専門として、大学生のボランティア教育に関する研究と実践を行っている。

20年の広がりと早稲田型災害支援、そしてコロナ禍の課題

――2022年に20周年を迎えたWAVOC。これまでの歩みを振り返り、主にどんな転換点があったのでしょうか?

わずか数人のスタッフで始まったWAVOCですが、今では関わる人数も、プロジェクトも増えています。このような組織になるまでには、大きく三つの段階がありました。

一つは、平成17年度(2005年)に文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム」に採択されたこと。そこで「教育的社会貢献」が認められ、できることが増えました。二つ目は、2011年の東日本大震災です。学生がボランティアをする機運が社会的にも高まり、これまで延べ8,000人を超える学生を東北に派遣しました。

災害ボランティアの様子。兵藤先生やWAVOC職員が中心となって作成した「学生災害支援ボランティアの心得10か条」には、学生ボランティアを支援してきたWAVOCの経験知が分かりやすくまとまっている

そして三つ目は、これまで学生がボランティア体験から学ぶ教育方法として開発してきた手法を「早稲田メソッド」として社会に伝えるべく、『体験の言語化』として形にできたこと。書籍としてまとめただけでなく、全学オープン科目「体験の言語化」として授業を行っています。

2016年に出版された、WAVOC編『体験の言語化』(成文堂)

「体験の言語化」(グローバルエデュケーションセンター設置科目)の授業の様子(写真はコロナ禍以前のもの)

――20年の歩みという点では、ここから多くの卒業生が巣立ったことも一つの財産なのでは?

ありがたいことに、初期の頃に活動していた卒業生が各企業で活躍し、また起業した人もいます。彼らがプロジェクトの協賛企業になってくれたり、さまざまなCSR(※)活動に学生を誘ってくれたりと、WAVOCに還元してくれています。早稲田の校友(卒業生)の皆さんは後輩の面倒を本当によく見てくれます。そういった方たちからの支援・資金を受け、集まった学生と共に被災地支援をすることは、「早稲田型災害支援」の一つの方法論として発表しています。

(※)企業の社会的責任、Corporate Social Responsibilityの略。

こうしたステップを踏み、広がりを見せてきたWAVOCの活動も、コロナ禍の今、大きな岐路に立っています。ボランティアを通じて支える・支え合うという関係性においてはリアルな「カラダ」が必要であり、これまで私たちは「アタマで汗をかき、カラダで考える」というモットーを掲げてきました。しかし、この「カラダで」という部分はコロナ禍では自粛せざるを得ませんでした。今年度から少しずつリアルな体験活動も再開しつつありますが、コロナ禍を経て、これからのボランティア活動はどうあるべきか、まさに模索しているところです。

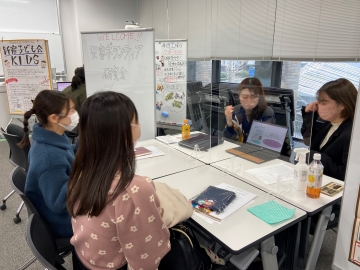

4月に行われた、WAVOC主催「春のボラカフェ2022~ようこそ! 早大ボランティアの世界へ!!~」の様子。対面(左)とオンライン(右)で計3日間行われ、延べ約50団体が活動を紹介し、250人以上の学生が参加した

時代に応じた新たな取り組みと、普遍的に変わらない価値

――コロナ禍以外での最近の課題にはどんな点がありますか? また、その課題解決のためにどんなことをしていますか?

学生たちが「ボランティア」という言葉に、以前のようには魅力を感じなくなってきているように思います。そこには、今の学生はインターン、留学、アルバイト…と忙しすぎて、ボランティアを通してゆっくり誰かと向き合う時間が十分にはない、という側面もあります。さらにこの10年ほどは、社会課題との接点としての役割においても、「ボランティア」よりも「ソーシャルビジネス」や「ソーシャルデザイン」といったテーマに、学生は興味・関心を示す傾向があります。だからこそ、私たちWAVOCとしても、これまでの無償性を基礎としたボランティアの価値を守りつつも、お金を回しながら課題を解決するような、新たなボランティアの形も作るべきではないか。「無償で誰かのために頑張るんだ!」というボランティアのイメージを少し変えていく必要もあると考えています。

その一つの方策として、新たに「企業連携ボランティアプロジェクト」を始めます。企業の人たちと一緒にボランティア活動をして、そこから「体験の言語化」で共に学ぶ、という仕組み作りです。企業を巻き込むことで交通費などの費用を負担してもらい、社員と学生が共にボランティアをして、私たちの「体験の言語化」を研修としても提供する。大学、学生、そして企業にとってもwin-winの形を目指しています。

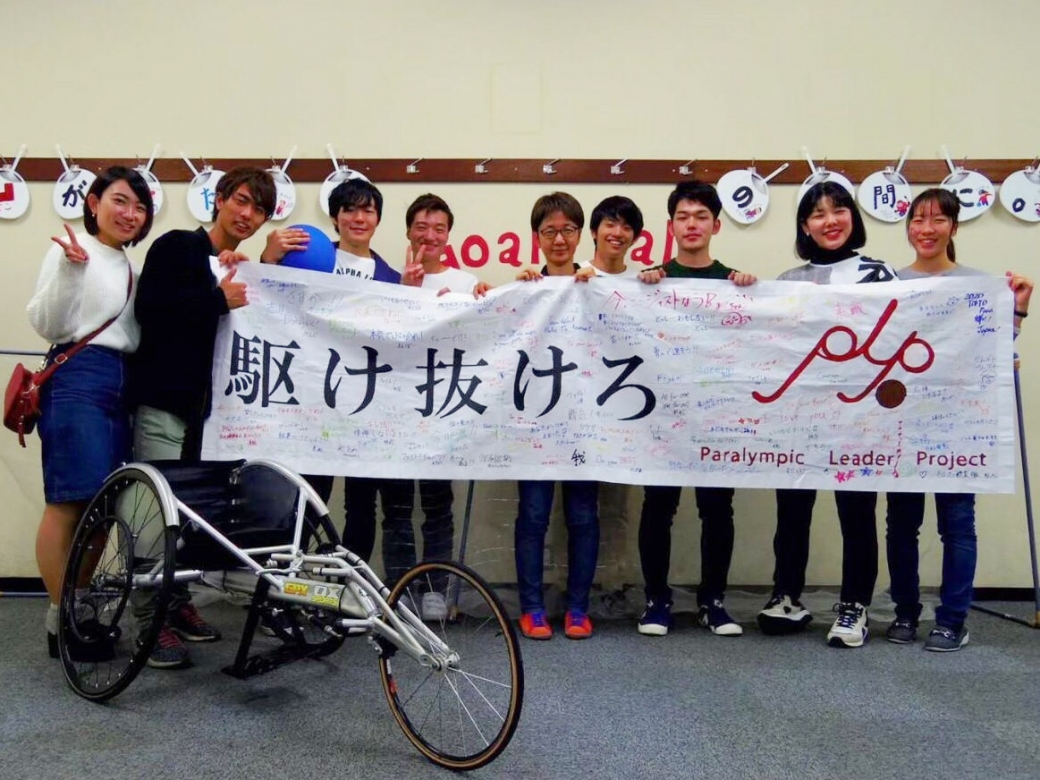

兵藤先生が担当した「パラリンピック・リーダープロジェクト」(通称、パラプロ)の様子。活動内容をまとめた『パラスポーツとボランティア 大学生、パラアスリートと出会う』(ナカニシヤ出版)は、2022年4月に出版された

――学生の興味・関心が変わっていく一方で、変わらない部分はありますか?

震災復興チャリティーとして2011年から始まった「早稲田駅伝」(主催:WAVOC、一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン)。写真は2018年1月に開催した第7回の様子

「社会正義への思い」というのは変わらないですね。何をするにも、自分のためではなくて誰かのため、国のため、世界のため…自分より周りのものをよくするためにやる、という価値自体は変わっていない気がします。そうした「自分以外のために」という取り組みが、結果として、自己理解・他者理解・社会の理解につながります。自分もホームレスになる可能性がある、DV被害者になるかも…と、社会で起きていることが自分事になっていくんです。この「自分事化」は、いかに当事者意識を持って行動できる人材を育てていくかという点でも、WAVOCとして今後重視していきたいテーマです。

このように「自分事化」できる人材が、例えば文化人類学を極めたり、経済学を極めたり、テクノロジーや原発問題に取り組んだりと、より学術研究につなげていくことができれば、WAVOCがなぜ大学に必要なのか、という存在意義をさらに示せるはずだと考えています。

もう一つ大事なことは、学生の持っている力…使命感や正義感、そして感性をいかに私たちが信じられるか。最近、私の受け持つクラスから、「ウクライナ支援のためにポーランドに行く」と行動に移した学生がいました。そういった学生たちの持つ力を信じて支援していきたいですね。

最近は何かと「コスパ」や「最短距離」が重視される風潮です。でも、人生の中で大学時代、せめて4年間で一度くらい、「コスパ」とは別の世界観を知ってほしい、未知なる世界を体験してほしい。ボランティアで何が得られるか、とすぐに答えを求めるのはもったいない。なぜなら、何が得られるかはあなた次第だから。そこにこそ、ボランティアの本当の魅力と価値があるはずです。

兵藤先生(中央)とパラプロのメンバー

取材・文:オグマナオト(2002年、第二文学部卒)

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)

早稲田キャンパス 99号館(STEP21) 2、3階

※アクセス方法はこちら

<事務所窓口>平日10:00~16:00

※土日祝日は閉室

<電話対応>平日9:00~17:00

TEL:03-3203-4192

※上記時間帯以外はメール([email protected])にてお問い合わせください。

WAVOC事務所にはボランティア関連の情報や書籍がたくさん。また、WAVOCのイベントに登場した著名人のサインなども

WAVOC20周年記念事業特設ページ

WAVOCでは、設立20周年記念事業として「今、つながる/つながりなおす」をテーマに、シンポジウムやセミナーの開催、出版物の発行、キャラクターの考案といったさまざまな取り組みを進めています。特設ページではそれらの情報を掲載しているのでチェックしてみてください。ページはこちら。

WAVOC20周年企画第一弾として作られたWAVOC版ワセダベアのノベルティグッズ