働きながら 豊かに暮らす(後編)

全ての人が幸せな労働とは何か? ダイバーシティ、ワークライフバランスに詳しい株式会社東レ経営研究所の宮原淳二さんと、女性の労働問題を専門とする浅倉むつ子教授との座談会。男性の家事、育児、介護への参加を組織的に支援することが女性の離職率を下げ、経済対策や少子化対策につながるとの提言があった前編に続き、後編では労働時間の見直しの必要性と豊かな暮らしについてなど、語っていただきました。

>> 前編はこちら

法学学術院 教授 浅倉 むつ子(あさくら・むつこ)

1948年千葉県生まれ。1979年東京都立大学大学院博士課程修了・博士(法学)。東京都立大学法学部教授を経て、2004年より現職。労働法、ジェンダー法専攻。早稲田大学の男女共同参画宣言の策定および男女共同参画推進室発足に尽力し、初代男女共同参画推進室長(男女共同参画推進委員長)に就任。現在はダイバーシティ推進委員会委員を務める。近著に、『大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A』(石田 眞・浅倉 むつ子・上西 充子著、旬報社、2017年)。学生がアルバイトや就職活動などで直面しうる労働問題について、法律の観点から場面別に解説する。

1948年千葉県生まれ。1979年東京都立大学大学院博士課程修了・博士(法学)。東京都立大学法学部教授を経て、2004年より現職。労働法、ジェンダー法専攻。早稲田大学の男女共同参画宣言の策定および男女共同参画推進室発足に尽力し、初代男女共同参画推進室長(男女共同参画推進委員長)に就任。現在はダイバーシティ推進委員会委員を務める。近著に、『大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A』(石田 眞・浅倉 むつ子・上西 充子著、旬報社、2017年)。学生がアルバイトや就職活動などで直面しうる労働問題について、法律の観点から場面別に解説する。

株式会社東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランス推進部長 宮原 淳二(みやはら・じゅんじ)さん

早稲田大学社会科学部卒業後、株式会社資生堂に21年間勤務し、男女共同参画の推進をはじめ、人事労務全般を担当。2005年度に育児休業を取得。2011年より現職。社外では内閣官房「すべての女性が輝く社会づくり本部『暮らしの質』向上検討委員会」座長など。ダイバーシティ、ワークライフバランスをテーマに講演実績多数。

早稲田大学社会科学部卒業後、株式会社資生堂に21年間勤務し、男女共同参画の推進をはじめ、人事労務全般を担当。2005年度に育児休業を取得。2011年より現職。社外では内閣官房「すべての女性が輝く社会づくり本部『暮らしの質』向上検討委員会」座長など。ダイバーシティ、ワークライフバランスをテーマに講演実績多数。

仕事と生活の両立に求められる「イクボス」

浅倉

宮原さんがさまざまな企業で講演する中で、今の働く若い世代は夫婦の家事・育児についてどう捉えていると感じられますか?

宮原

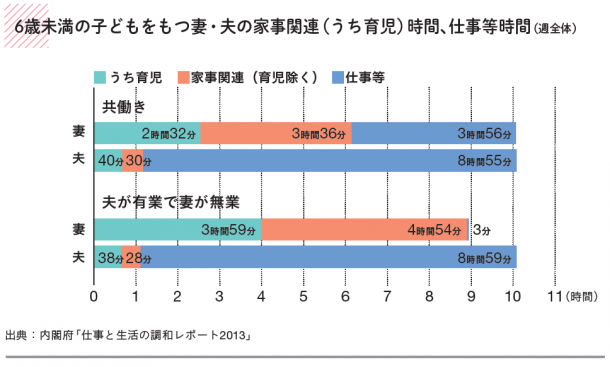

若い方を中心に、家事を分担している人が増えてきたと感じます。例えば、子どもを保育園に送迎する際は夫が送って妻がお迎えに行くなど、夫婦で話し合って負担が偏らないようにしているようです。

浅倉

私が学生に「結婚して子どもが生まれたら育児休暇を取りたいか」と聞くと、半分以上が当たり前に「夫婦で休暇を取り合って共働きを続けたい」と答えています。若い世代の意識は育っているのですが、彼らの思いが実現するために必要なのは、職場や上司の理解です。いわゆる「イクボス」ですね。

宮原

フレックスタイム制度や在宅勤務制度をはじめ、各企業では多様な働き方を支援する制度を整え始めています。ただ、職場の実態としては思うように変わらないところも少なくない。制度・ルールなどのハード面と、一人一人の意識というソフト面の両輪が回らないと進まないからです。上司の中には、自分が若い時の経験からか、長時間労働する部下を好意的に評価する傾向が根強くあります。その意識を変えたいですね。

浅倉

ボス世代には、「イクボスが必要だ」と頭で分かっていても本心では納得していない人が多いように感じます。自分の子どもが働くようになったり、親の介護をしたりと、身近な人が問題に直面して初めて気付くくらいです。

宮原

男性が育児に関わらない時代に育ったボス世代には、家庭を顧みずひたすら頑張る働き方が染み付いてしまっている人もいます。確かに、自分の働き方を変える必要性は問題の当事者にならないと実感できないのかもしれません。

浅倉

誰かに育児や介護の負担が偏ると、ストレスをためて育児うつや介護うつを引き起こすこともあります。そうなる前に、日本全体が労働のみを重視する生き方から、生活を基本とした発想へ移行しなければなりません。労働時間を短縮し、育児や介護を含めた生活時間を確保できれば、誰もが社会参画しやすくなるでしょう。労働時間の短縮は、企業と労働者はもちろん、家族、地域も含めたみんなの問題です。企業の問題だからと企業と労働者だけに任せきりにせず、これからはあらゆる人が、働く上で使える制度や法律について知識を持つことも必要ですね。

宮原

労働時間の短縮は、生産性向上という観点からも求められています。例えばテニスのロジャー・フェデラー選手は自分の出場する大会を限定し、出場すれば必ず好成績を残しています。効率的に働いて成果を上げようと、各企業も取り組み始めています。昭和的な気合と根性の時代からは脱却しなければなりませんね。

自分の暮らしを自分で豊かにする時代

浅倉

私は今後、企業の労働時間や休暇取得について地域ぐるみでモニタリングしてはどうかと考えています。企業の残業時間は36協定(※)で決められていますが、家族や地域とともに実態を把握して時間短縮を考えようと、弁護士や労働組合とともに「かえせ☆生活時間プロジェクト」を立ち上げました。モニタリングはそのプロジェクトの一環です。プロジェクトを通して、地域全体が一人一人の生活を大切にしていく文化を育てたいと考えています。

※労働基準法36条に基づく労使協定

宮原

私も各所で講演する際、最後に「個人としてQOL(Quality Of Life=生活の質)を高めましょう」と呼び掛けています。自分自身も仕事の後に料理やヨガに挑戦して、仕事オンリーにならないよう気を付けています。体だけでなく心の健康にもつながりますし、習い事で他業種の人と交流すれば、仕事に役立つこともあります。

浅倉

自分で自分の暮らしをマネジメントして、豊かにしていく時代ですね。毎日仕事に追われるだけの暮らし方では、物事を深く考えることもできないし、そのような人ばかりでは民主主義の社会も育ちません。社会づくりにおいても、生活時間を確保することは重要です。

(『新鐘』No.84掲載記事より)

※記事の内容、登場する教員の職位は取材当時(2017年度)のものです。