早大生の皆さんが面白いと思うのはどんな授業ですか? 「少人数で議論が活発」「フィールドワークが多い」「仲間と取り組める」など、基準は人それぞれ。実際はどんな授業が学生から高い評価を受けているのか、気になるところです。 早稲田大学では学期ごとの学生授業アンケートを基に、優れた教育を実践した教員に「ティーチングアワード」を授与しています。そこで今回は、2021年度春学期にティーチングアワード総長賞を受賞した、社会科学総合学術院 社会科学部講師のタンシンマンコン パッタジット先生と、理工学術院 国際理工学センター准教授の鄭 顕志先生のお二人に、授業づくりの秘訣(ひけつ)を伺うとともに、各授業を実際に履修した学生に感想を寄せてもらいました。先生方の授業には単なるテクニックではなく、「履修して良かった」と思わせる仕組みがあったのです。

センシティブなトピックスにも正面から向き合う授業

授業のために東南アジアを一周!

社会科学総合学術院 社会科学部 講師 タンシンマンコン パッタジット

受賞授業:Lectures on Social Science (Southeast Asia in Global Context)A

設置学部:社会科学部

使用言語:英語

授業方法:対面

2010年在中国タイ大使館大使秘書。2014年タイ国政府観光庁情報提供者。2019年早稲田大学大学院社会科学研究科博士課程修了。2019年早稲田大学社会科学総合学術院社会科学部助教を経て、2021年から早稲田大学社会科学総合学術院社会科学部講師。日本タイ学会、東南アジア学会、アジア政経学会所属。

――ティーチングアワードを受賞された授業の内容・特徴を教えてください。

東南アジアの歴史や国際関係を通して、人種、平和、自由など世界で通用する概念を問い直していきます。これまで幾度となく戦場となり、今でも民主主義や自由のために命を落とす人がいる東南アジアの経験を通して、平和と自由はなぜ重要か、その価値をもう一度考えさせる授業です。そして、平和な生活を送る私たちが、そうではない人たちのために何ができるのか、過去の歴史から現在を知ることで、未来を考えるきっかけになればと思うのです。授業は前半70分が講義、後半20分はグループディスカッションという構成で、履修者には留学生もいます。

――学生に興味を持ってもらうために、どのような工夫をしていますか?

大きく分けて二つの工夫をしています。 一つ目が授業の冒頭に「ビッグクエスチョン」を投げかけること。例えば「東南アジアはバラなのか、ユニコーンなのか」です。一瞬「?」となりますよね(笑)。この授業では、「東南アジア」という概念がどう生まれたかについて追跡していきます。実はこの概念はもともと存在せず、第二次世界大戦や冷戦を経てようやく定着したくくりです。この場合、東南アジアは“実態ある”バラなのか、“想像上”の生物であるユニコーンなのか? さらに、「東南アジア」と同様に発展してきた概念は他にもあるのかを一緒に考えていきます。

このように、ダラダラと話さず、学生に思考を使ってもらい退屈させないようにしています。私自身、印象的なクエスチョンがあった学生時代の授業はよく覚えていますからね。

写真左:ある日の授業で使用した資料の1枚目。この後QRコードが表示されたスライドに進み、事前学習で何を学んだかを答えることが求められる

写真右:毎回授業の冒頭に、ビッグクエスチョンが提示される

二つ目が、生きた資料を使うこと。この授業を開講する前の2019年の年末、東南アジアを6週間かけて一周し、各地の歴史博物館などを巡ったり、地元の人から話を聞いたりしました。その際撮影した写真や聞いた話を授業で資料として活用しています。本に書いてある指導者目線の話だけでは学生は距離を感じてしまう。実際に見聞きした内容はリアリティーがあり、学生の共感を呼ぶことができます。

東南アジア各国を巡ったときの写真。「人」が見える話は面白く、心に響くという。先生は旅が趣味で、日本では北海道から沖縄まで行ったそう。歴史スポットや博物館が好きなので、楽しみつつ授業や研究に活用していると話す

――扱うトピックスについて、何か基準はありますか?

授業では、植民地主義の意味や、第二次世界大戦中の東南アジアにおける日本の行為など、センシティブな話題も扱います。話しにくいからといって避けていると、他人ごとになってしまう。だから自分の国籍や置かれた環境はいったん横に置き、テーマに真正面から向き合ってもらいます。社会に出てからはセンシティブな話はしにくいので、これらの問題を真正面から取り組み、思考を鍛錬できるのは、大学のこの4年間しかないかもしれないと思っています。ディスカッションは少人数で行うので、学生には安心して考えを述べてもらいたいですね。

こういった授業構成が生きたのか、ドロップアウトする学生は少なく、2021年度秋学期では履修者全員が期末レポートを提出し、単位を取得しています。学生から「いい意味で常識を覆された」という感想をもらったときはうれしかったですね。授業をきっかけに、東南アジアにボランティアに行った学生もいました。さらに、この春学期に私が担当している授業の履修者数は2021年度に比べて倍増したのも喜ばしいです。

旅行も大好きだが、映画を見るのも好きで、見たい映画のリストから一つずつ見るそう。インドネシアが舞台の『The Act of Killing』(2012年)は一生忘れられないドキュメンタリー映画だという。授業にはさまざまな映画の一部を取り入れることもあると話す

――今後の展望について教えてください。

今学期は授業の感想を、名前を伏せて学生同士で読み合ってもらっています。自分とは異なる考えを知ることができ、国際交流にもつながっているようです。今後は海外に住む大学生ともオンラインで交流できればいいなと思っています。

先生のファンが多いクラス。東南アジアを知ることも、英語力アップもできる授業

履修学生:社会科学部 2年 溝口 奈和(みぞぐち・なな)

私は父の仕事の関係で、中学・高校時代をシンガポールで過ごしました。日本人学校に通っていたのですが、学校でシンガポールについて学んだり、博物館を訪れたりしたことで、その歴史や文化に興味を持っていました。

そこで昨年の秋学期に初めてタンシンマンコン先生の授業を履修。授業内容と先生の人柄に引かれ、今学期も先生の授業を履修しています。クラスには私と同じような先生のファンが大勢います。

この授業のユニークな点は、授業後のリアクションペーパーのシステムだと思います。「今日学んだ三つのこと」を書いて提出するだけでなく、他の学生4人のリアクションペーパーに評価とコメントを付けるのですが、「こういう考え方もあるんだ!」と気付くことができ、視野を広げることにつながっています。また、英語のいいフレーズに出合うこともあり、英語力もアップしています。

「授業を受けて終わり」「コメントを書いて終わり」ではなく、その後も成長できる点がとても魅力的です。授業を通して、東南アジアは私が想像していた以上に多様性にあふれていることを知りました。「東南アジア」という枠組みはあれど、それぞれ国の歴史は大きく異なり、価値観や文化も多様です。大学生のうちに東南アジアを直接見て回りたいと思っています。

エンジニア志望でなくても「学ぶ意味」が分かる実践的な講義

オンラインで学生が協力し、一つのプログラミングを書く

理工学術院 国際理工学センター 准教授 鄭 顕志(てい・けんじ)

対象科目:C Programming 03

設置学部:基幹理工学部

使用言語:英語

授業方法:リアルタイム配信

2008年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。同大学助手、助教、国立情報学研究所助教、准教授、早稲田大学研究院准教授・主任研究員を経て、2019年から早稲田大学理工学術院国際理工学センター准教授。現在に至る。現在、国立情報学研究所GRACEセンター特任准教授を兼任。博士(工学・早稲田大学)。自己適応システム、ソフトウェアアーキテクチャ、モデル駆動工学の研究に従事。学内では主に英語学位プログラムの科目を担当している。

――ティーチングアワードを受賞された授業の内容・特徴を教えてください。

情報系の基礎科目で、プログラミングのいろはを学んだ学生が次のステップとして履修する授業です。「反転授業」形式で、事前に課題ビデオで学び、授業では演習の時間をたっぷり取るようにしています。

――学生に興味を持ってもらうために、どのような工夫をしていますか?

この授業の1番の特徴は、「オンラインモブプログラミング」を採用していることです。モブプログラミングとは学生を3〜4人のグループに分け、1人がパソコンを操作し、他の学生がアドバイスをして全員でプログラムを書き上げる手法です。

この授業は理工三学部以外の学生も履修していて、留学生も多い。学生のプログラミング知識にかなり差があり、難しいことを教えれば初心者は分からず、簡単なことを扱えば知識のある学生は退屈します。ですが、モブプログラミングならグループ内で知識が効率的に伝わり、高い学習効果が期待できます。

コロナ禍で留学生は日本に入国できず孤独な状況に置かれ、日本にいる学生もストレスを抱えていました。そんな中、オンラインモブプログラミングで協力して一つのプログラムを書き上げる作業が、学生には面白かったようです。

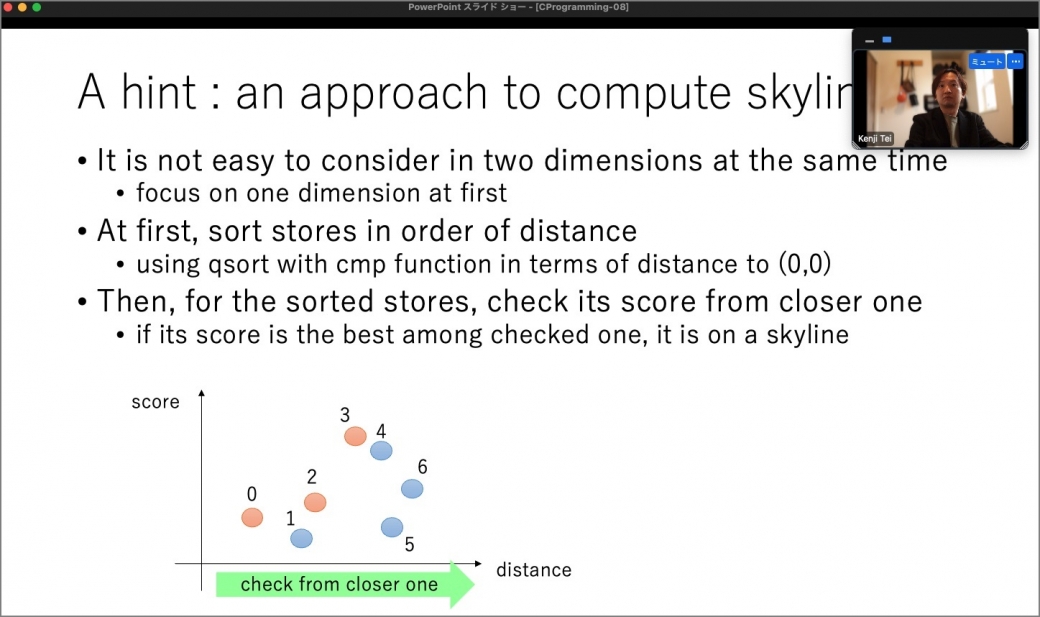

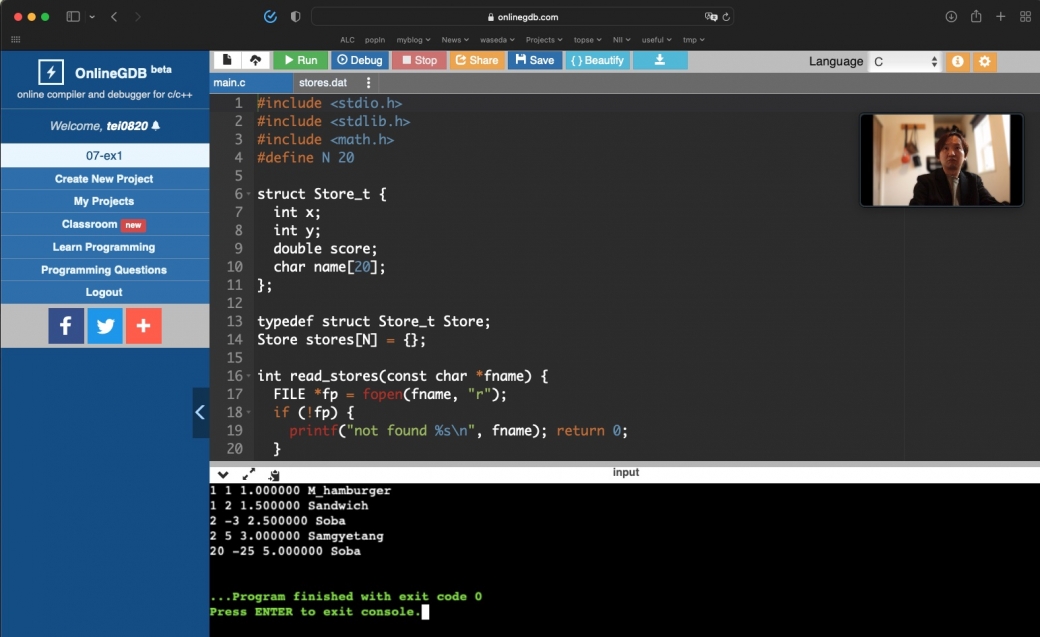

写真左:演習の内容を説明するスライド

写真右:クラウド上のプログラミング演習環境(online GDB)を使って演習の解説をしている場面

――プログラミング知識の有無にかかわらず興味を持ってもらうために、どのようにテーマ・課題を選びましたか?

講義では身近なトピックスやデータを扱いました。例えば、現在地から近いお店を、レビューの評価順に並び替えるという課題です。教科書的な「何の役に立つのか分からない」課題ではつまらない。書いたプログラムが世の中でどのように役立つかを想像できれば、モチベーションもアップします。

また、授業の冒頭では前回の課題について解説し、ワンステップ上の解決方法を紹介することで、スキルの高い学生にも学びがあるようにしています。

――今の授業の進め方はどのようにして思い付いたのですか?

私は長年、国立情報学研究所でプロのエンジニア向けの講義を持っているのですが、そこでは実際の現場で使える内容が求められています。その経験から、実践的な内容は大学生に対しても高い学習効果が見込めると考えました。

そこで、産業界で熟練エンジニアが新人を育成するときによく使われているモブプログラミングを導入しました。また、現場では書いたプログラムについて説明するドキュメントの作成が求められることから、学生にも同様の説明レポートを宿題として出しています。

学生の成長が見えるのがうれしいと話す先生の趣味は、コーヒーを入れること。毎朝ハンドドリップでコーヒーを一杯入れてから仕事を始めるという。週末はテニスで体を動かし、マインドフルネスや瞑想(めいそう)もするそう

――今後の展望について教えてください。

プログラミングはコンピューターを動かすためだけでなく、問題解決能力の向上に役立ちます。将来エンジニアにならなかったとしても、生活のさまざまな場面で生きてくる。だから学ぶ意味があると説明し、それが伝わる授業にしています。ティーチングアワードを受賞できたのは、コロナ禍でのオンラインモブプログラミングの導入、身近なトピックスを扱うなど、さまざまな要素が合わさったからだと思っています。今後もその都度やり方を工夫して、学生の将来の成長につながるような、そして学生が役に立つ、面白いと感じる内容にしていきたいと思います。

オンラインでもコミュニケーションを取り、学び合うことができた

履修学生:基幹理工学部 2年 シ ルイ

私はコンピューターサイエンスを専攻していて、以前C言語の入門講座を履修してプログラミングに興味を持ったことから、この授業を履修しました。入門講座では扱わなかった再帰、ソート、構造、線形・非線形方程式の解法などを学べます。

授業を履修して感じた一番の魅力は、モブプログラミングを行ったことです。この学びを通してクラスメートと直接コミュニケーションを取り、学び合うことができた他、オンライン特有の距離のギャップも埋まり、友達を作るきっかけにもなりました。

鄭先生はとても学生思いで、学生の質問にはいつも快く答えてくれます。ある授業で、自分ではきちんとしたプログラムを書いたつもりなのに、結果に変な数字が混じってしまったとき、先生は授業後に一行ずつプログラムをデバッグして問題箇所を発見し、丁寧に解説してくれました。本当に助かりました。

C言語は今後他のプログラミング言語を学ぶ際にも基礎となる大事な言語です。鄭先生の授業では、クラスメートと共にコミュニケーションを取りながら、C言語を楽しく学んでいけます。

取材・文:にしみねひろこ

【次回フォーカス予告】7月4日(月)公開「性的同意特集」