早稲田大学歴史館 講師(任期付) 袁 甲幸(えん・じゃあしん)

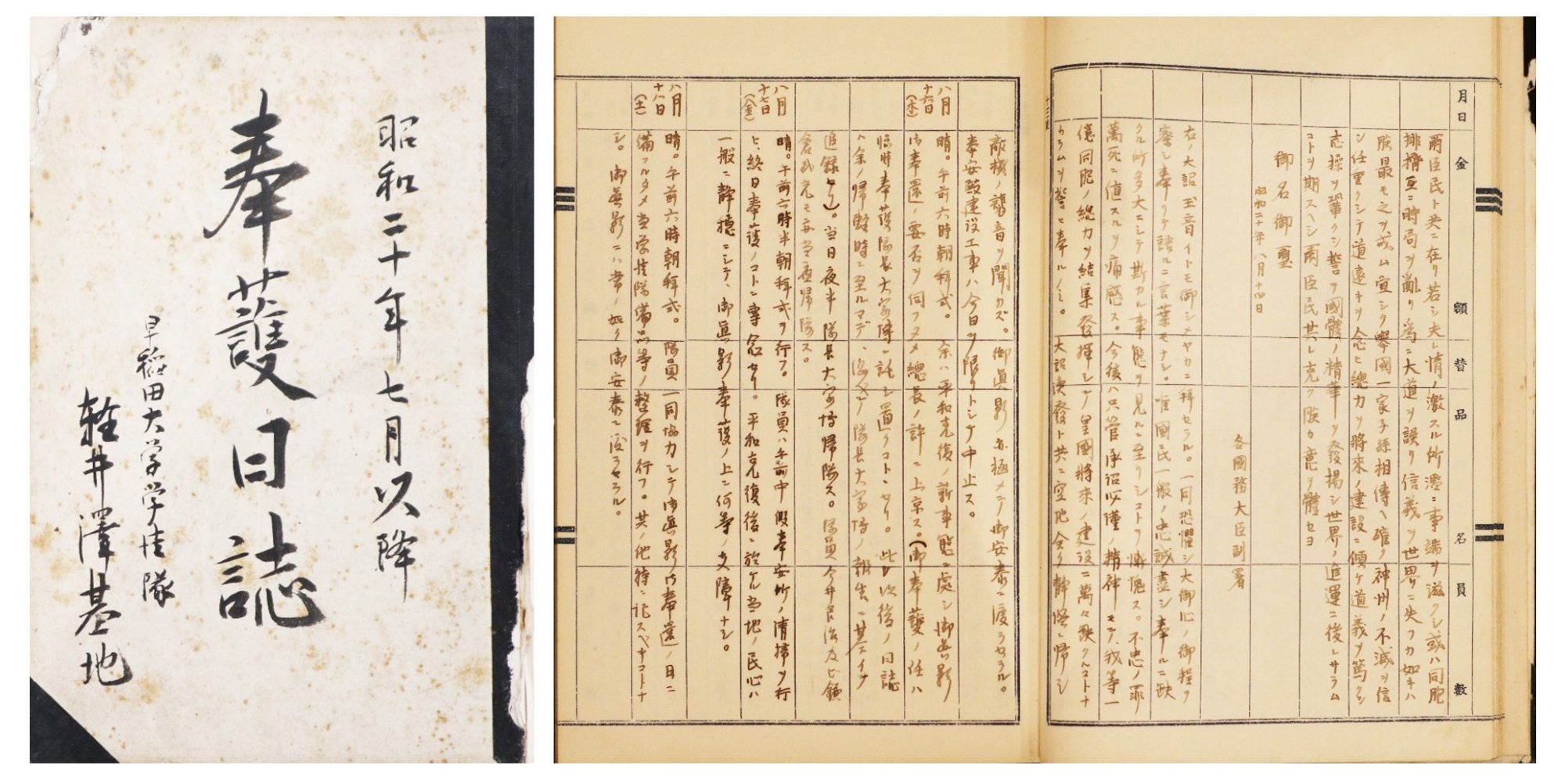

「八月十五日(水)晴。午前六時朝拝式ヲ行フ。午前六時四十分長野地方ニ警戒警報発令サル。引続キ空襲警報ヲ聞ク。伊那地方ニ敵ノ一編隊来襲セルタメナリ…」

午前6時に朝の拝礼式を行った。午前6時40分、長野地方に警戒警報が発令され、続いて空襲警報が鳴った。伊那地方に敵の編隊が来襲したためである…

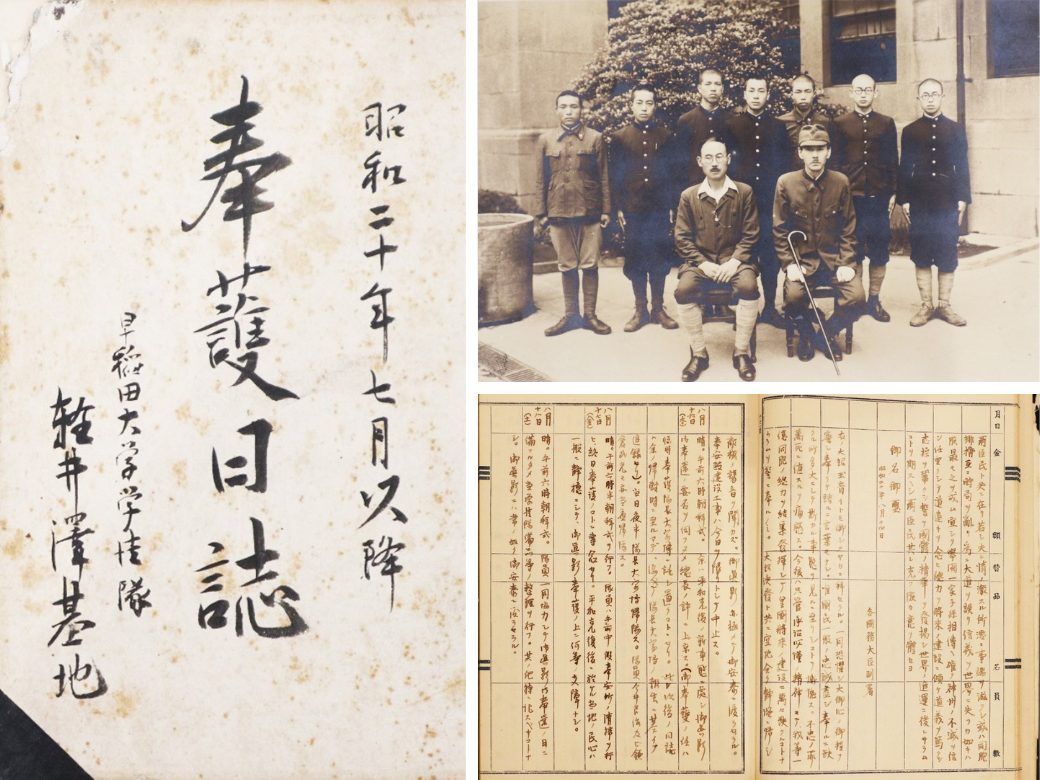

80年前の1945年8月15日、早稲田大学学徒隊軽井沢基地に駐在した学生たちは、このような緊張に満ちた空気の中で敗戦の日を迎えました。彼らが玉音放送を拝聴した様子を詳細に記した日誌の最後には、次のような文章が書かれています。

「…大詔渙発ト共ニ空地全ク静謐ニ帰シ、敵機ノ襲音ヲ聞カズ。御真影亦極メテ御安泰ニ渡ラセラル。奉安殿建設工事ハ今日ヲ限リトシテ中止ス」

大詔(玉音放送)が発せられるとともに、空と地上はすっかり静まりかえり、敵機の音も聞こえなくなった。御真影(ごしんえい)もきわめてご安泰であられた。奉安殿の建設工事は本日をもって中止することとなった。

彼らが東京を離れ、外国人が多く滞在していたため空襲の恐れが比較的少なかった軽井沢にまで赴いて奉護(敬って守護すること)したのは、大学に下賜された昭和天皇と香淳(こうじゅん)皇后の写真、すなわち「御真影」です。1943年9月に制定された「学校防空指針」では、戦時下の学校防空において、御真影や教育勅語をはじめとする詔書の謄本の奉護は、学生生徒および児童の保護よりも優先される至上の使命とされていました。そのため、大都市への空襲が激しくなった1944年夏以降、生徒に先立ち御真影の疎開が相次ぎ行われ、紙切れを守るために教員や学生の犠牲は美談として語られたのです。

もっとも、明治期に既に御真影や教育勅語謄本が下賜された官立学校と異なり、自由な学風を誇る私立学校は、本来そういった国体教育とは距離のある存在でした。しかし1931年の満州事変以後、とりわけ1935年の天皇機関説事件(※)を契機に、私立高等教育機関にも御真影の強制下付(役所から民間への下げ渡し)ともいうべき事態が進行しました。早稲田大学では1936年から三大節(紀元節・天長節・明治節)を奉祝する行事が行われ、同年4月に教育勅語謄本、翌年初頭に御真影が下賜されました。

※国家を一つの法人とみなし、天皇をその最高の機関とする憲法学説が、帝国議会で国体に反するものとして攻撃された事件。これをきっかけに、国家の統治権は天皇に属することが政府によって改めて強調された。

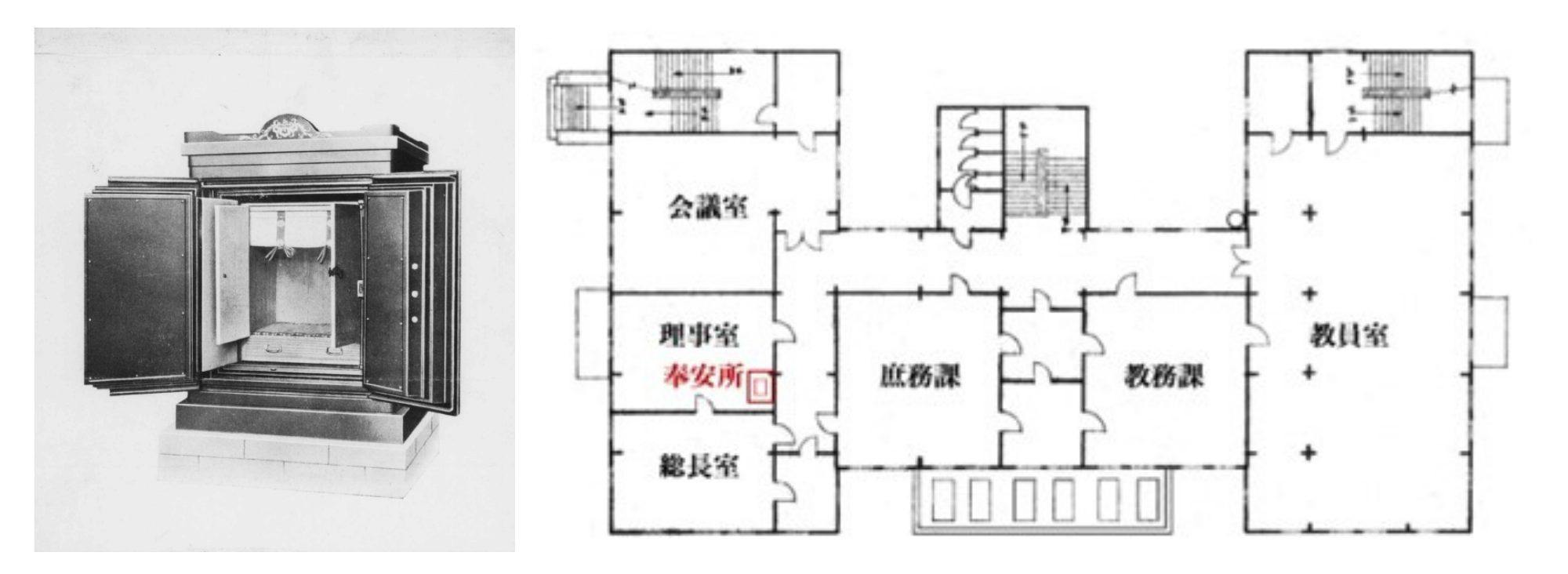

御真影や教育勅語謄本は特注の奉安庫に納められ、恩賜記念館(現在の早稲田キャンパス7号館付近)2階の理事室内に設けられた「奉安所」に安置されました。その隣には総長室があり、総長が御真影奉護の最高責任者でした。当時制定された「御真影奉護規程」には非常時の奉遷先も定められており、空襲時の風向きなどを考慮して大隈会館と演劇博物館の2カ所が避難先とされていました。

写真左:奉安庫(外寸:間口97cm×奥行き74cm×高さ124cm)。出典:「早稲田大学本部書類(続の2)」066

写真右:恩賜記念館2階平面図(「早稲田大学本部書類(続の2)」066に依拠して作成)

実際、早稲田キャンパスの三分の一を焼き尽くし、大隈会館の敷地および戸山町・喜久井町の校地を灰じんに帰した1945年5月25日夜の空襲では、御真影を奉護したのは当時の中野登美雄(なかの・とみお)総長でした。中野総長は、法学部の研究室に寝泊まりしていた中村弥三次(なかむら・やさんじ)教授や職員の池田氏の助力を得て、事前にリュックサックに入れておいた御真影や詔勅の謄本を目白警察署まで奉持し、署長をはじめ警官らの最敬礼の中、同署内の神棚に奉安しました。その武勇伝は、戦後に当該職員の回顧によって知られることとなったのです。

その後、大学の図書や資料とともに、御真影や勅語の疎開が検討されました。同年7月16日午後3時、2年生1名、1年生10名(ただし4名は帰省などにより不在)からなる奉護隊は、中村弥三次教授の引率の下、軽井沢基地(野球部の旧合宿所)へと出発。一行は鉄道を使わず、専用の奉遷車で碓氷峠を越え、深夜0時過ぎにようやく目的地に到着し、仮の奉安所に御真影を安置しました。

中野登美雄総長(前列右)と奉護隊員の写真(「三号館旧蔵資料」36-20)

その日からの経過は、「奉護日誌」と題する一冊に記されています。毎日午前6時頃には御真影の朝拝式が行われ、18日には正式な奉安殿を建設するための地鎮祭が催されました。隊員たちは奉安殿建設の手伝いをしながら、空襲警報が出るたびに、ある者は対空監視をし、ある者は「御真影ノ大御前ニアリテ直接奉護ノ任ニ当」ったそうです。7月29日の日曜日は隊員に与えられた最初の公休日でしたが、軽井沢に別荘を構えていた大隈侯爵家の依頼により、4名の隊員は防空壕(ごう)の設置やソバの植え付けに駆り出されました。他にも、皇太后の疎開を迎えるための道路清掃や、海軍部隊の要求による勤労奉仕も課せられていました。

「奉護日誌」表紙(左)と8月15日の記録(右・「三号館旧蔵資料」36-20)

隊員たちは報償として毎月60円の手当を与えられていましたが、そのうち35円は寮費として差し引かれていました。隊員笠原氏の回顧によれば、寮で提供される賄いは到底腹を満たす量ではなく、むしろ隊員たちにとっては土地の開墾こそが最も重要な日課でした。もっとも、食糧の増産はすぐ功を奏することではなく、戦中の過酷な奉護生活の中で病気に倒れる者も少なくなかったのです。

それでも8月15日の玉音放送後も、彼らは変わらず御真影を奉護し続け、毎朝の礼拝を怠りませんでした。9月8日午後5時10分、大学本部に無事帰還するまで、「御真影ニハ極メテ御安泰ニ渡ラセラル」「御真影全ク御異状アラセラレズ」「御真影ニハ何等別条アラセラレズ」などの文言は、毎日の記録に欠かさず書き添えられていました。繰り返されるそれらの言葉は、戦時の狂気を象徴する重要な証言として、80年後の今日もなお、大学の記録の中で静かに息づいています。

〔参考文献〕

笠原利男「御真影奉護隊始末記」(『早稲田学報』884、1978年)

池田美代二「終戦前後の中野登美雄総長」(『早稲田大学史記要』15、1982年)

佐藤能丸「大学における<御真影>・<教育勅語>」(『歴史評論』478、1990年)

久保義三『新版 昭和教育史 天皇制と教育の史的展開』(東信堂、2006年)

小野雅章『御真影と学校 「奉護」の変容』(東京大学出版会、2014年)

吉江弘和「文部省における国民動員と御真影」(『日本歴史』922、2025年)

袁 甲幸(えん・じゃあしん)/早稲田大学歴史館 講師(任期付)

早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。日本近代の自治制度、地方行政、国家褒賞制度を専門とする。代表作「明治前期の府県庁「会議」」(『史学雑誌』129-2、2020年)、「褒章条例と地域社会における「名望」の形成」(『ヒストリア』295、2022年)など。