想像しなかった景色に出合えるから、新しい道を選びたい

『地球の歩き方』編集長 由良 暁世(ゆら・あきよ)

暮らしたこともあるという杉並区の『地球の歩き方』を携えて。Gakken本社にて

1979年の創刊以来、世界各地の魅力を紹介してきた旅行ガイドブック『地球の歩き方』。今やそのフィールドは「世界」にとどまらず、国内版、コラボ企画、商品開発など多岐にわたる。現在、この『地球の歩き方』で編集長を務める由良暁世さんは、早稲田大学第一文学部の校友だ。人の移動もままならなかったコロナ・パンデミックという壁を乗り越え、編集者として挑戦を続ける源泉には、学生時代から培ってきた“旅人マインド”があった。

「現地に行くからこそ分かること」を求めて

学生時代から旅が好きだった由良さん。初めての海外旅行は大学時代に行ったイタリア。その後も世界各地を訪れ、ニューヨークではオフブロードウェイの観客参加型ライブパフォーマンスで舞台に上がる経験をし、卒業旅行ではウィーンからポルトガルまでの鉄道旅で忘れられない出会いがあったという。

「ウィーンの世界遺産シェーンブルン宮殿で、前方から日本人が歩いてきたので話し掛けてみたら、なんと早大生で学部まで一緒。4年間、文キャンでは一度も遭遇しなかったのに、『なぜウィーンで出会えるの!?』というきっかけで仲良くなり、今でも家族ぐるみの付き合いが続いています」

ニューヨークで『ブルーマングループ』の舞台に上がった時の一枚(左)。その際、「参加のお礼に」ともらったランチボックスの中身は、ぐちゃぐちゃのバナナだった(右)

学部では、演劇を始めとしたライブ芸術を深く学びたいと、演劇映像専修を履修。和田修准教授(文学学術院)の下、日本の郷土芸能を学ぶフィールドワークにいそしむなど、当時から各地を訪ね、体験して自らの糧にする日々を過ごした。

「新潟県佐渡島へ人形芝居を見に行ったり、岐阜県の伝統的な盆踊りである群上おどりを体験しに行ったり。旅にも通じることですが、現地の人たちが生み出す熱量や芸術性、その土地の匂いみたいなものは、映像や書物だけでは把握しきれない、その場に行くからこそ分かるものだと実感しましたね」

出版社を中心に就職活動を行い、卒業後『地球の歩き方』編集部に籍を置いた由良さんが重視したことも、「現地に行くからこそ分かること」だった。

「私たちはプロデューサーとして全体を統括する立場で、実制作の多くは外部のスタッフにお願いします。とはいっても、自分がその土地について知らないとディレクションもできないですし、こんな企画をやりましょうという提案もできないので、自分の担当エリアを中心に時間を見つけては旅をして、そこであったトラブルや体験談も誌面に盛り込むようにしています」

写真左:2023年7月、フランスのエクス・アン・プロヴァンス市場にて

写真右:2025年1月、エジプトへ取材に行った際の一枚

そんな日々の編集業務にとどまらず、2010年新たに取り組んだのが女性向けガイドブック『aruco』の創刊だ。旅先でのちょっとした好奇心をくすぐる経験を「プチぼうけん」と定義し、新たな旅の魅力をアピールした。

「パリっ子が集う蚤の市でお宝ハントしたいとか、ウィーン大学の学食を食べてみたいとか、やり方を知って、ちょっと勇気を出せば達成できる願望を『プチぼうけん』と定義付けて、企画を洗い出していきました。結果として、従来の『地球の歩き方』では獲得できていなかった、20~30代の女性層に響いたことはうれしかったですね。そんな『aruco』も2025年で創刊15周年。今では、『arucoが好きです』と言って入社した仲間もいて、大きな励みになっています」

「パリっ子が集う蚤の市でお宝ハントしたいとか、ウィーン大学の学食を食べてみたいとか、やり方を知って、ちょっと勇気を出せば達成できる願望を『プチぼうけん』と定義付けて、企画を洗い出していきました。結果として、従来の『地球の歩き方』では獲得できていなかった、20~30代の女性層に響いたことはうれしかったですね。そんな『aruco』も2025年で創刊15周年。今では、『arucoが好きです』と言って入社した仲間もいて、大きな励みになっています」

新しい挑戦でも恐れず、楽しみながらやってみる。こうした姿勢の源泉にあるのは、大学時代に所属した早稲田リンクス(公認サークル)で奮闘した経験だという。早稲田リンクスは由良さんが大学1年生だった1996年創設。前年にWindows95が発売されたインターネットの黎明(れいめい)期に、インターネットを通じて人と人とをつなげる・リンクする、という志で生まれたWebサイトやフリーペーパーを制作する編集サークルだ。

「例えば、当時、休講情報は学校に来て、掲示板を見なければ分からないのが当たり前でしたが、私たちが調べてネットで発信すれば、わざわざ学校まで来なくていいじゃないか、と。まあ、私自身は休講情報を調べに学校へ出向く、アナログ的な役回りでしたが(笑)。でも、立ち上がったばかりのサークルに関わり、ベンチャー企業のようにまだ身の回りにないサービスを提供するワクワク感を味わえたのは、大きな経験でしたね」

サークル合宿の写真。上段の左から3番目が由良さん。メルカリの創業者である山田進太郎さん(2000年教育学部卒・上段の左から2番目)と同サークルで同期だったそう

困難でこそ思考停止しない「旅人マインド」の重要性

好きな“旅”に仕事として携わり、『aruco』の創刊では新規層の開拓も経験した由良さん。順風に見えた編集者としての旅路で大きな試練となったのは、ステイホームが叫ばれ、外出しないことが推奨されたコロナ・パンデミックだった。さまざまな業界が苦境に立たされた中でも旅行業界はその代表例であり、旅行ガイドブック『地球の歩き方』も廃刊の危機に直面した。

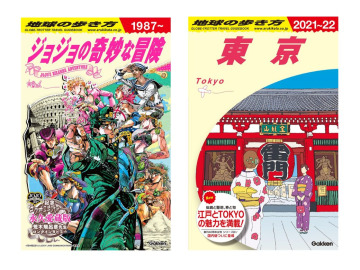

そんな中、由良さんが立ち上げた企画が『地球の歩き方 JOJO ジョジョの奇妙な冒険』。世界を舞台に物語を紡いできた荒木飛呂彦氏の人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』(集英社)とのコラボ企画は、話題と売り上げの両面で大きな起爆剤となった。

「元々旅行ガイドブックはノンフィクションであり、ドキュメンタリー的なもの。掲載当時のその国・その街の情報が克明に記された資料みたいなものだと考えています。それが漫画作品と掛け合わさることでエンターテインメント性を獲得し、新たな可能性を広げることができました。『ジョジョの奇妙な冒険』が好きであればあるほど楽しんでもらえるマニアックな情報も満載で、実際の旅にも役立つ作りにしたので、ガイドブックの可能性を広げることができたのではと感じています」

逆境で生まれたヒット作は他にもある。そもそもは2020年の東京五輪開幕に向けて制作していた『地球の歩き方 東京』も、遠くに行けないのであれば近くを巡りたい、というコロナ・パンデミックの読者ニーズと合致し、10万部を超えるヒット作に。その後25作以上続く国内版の流れを作った。

「コロナ・パンデミックの逆境を乗り切る上で重要だったのは、思考停止しないこと。私はそれを『旅人マインド』と呼んでいます。旅にはトラブルが付き物ですが、それをどう乗り越えるか。あるいは、トラブルに心を病むのではなく、どうやって楽しい思い出に変えられるか。このマインドは、社会に出てからも役立つことばかりです」

『地球の歩き方 JOJO ジョジョの奇妙な冒険』©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社(左)、『地球の歩き方 東京』(右)

由良さん自身も“旅人マインド”をさらに磨くべく、今も旅を続けている。

「年齢を重ねると、この景色はあそこと似ている、この味は前に食べた、といったことが増えてきます。『初めての出合い』が少なくなるからこそ、旅に出たらあえて地図にない道を選ぶことがあります。昨年訪れたマカオで、ガイドブックに載っていない道があったので歩いてみたら、びっくりするほどきれいな景色に出合えたんです。目的地への近道にもなって得した気分になりました。同じように、新しいことを始めるのは、地図にない道を歩くようなもの。無事にたどり着けるか不安な反面、想像もしなかった絶景やご褒美みたいな場所、ユニークな人に遭遇するかもしれない。そんな意識を大切にしています」

2024年にプライベートで学生時代の友人とマカオへ(左)。ザハ・ハディド氏設計のビルに向かって歩いていた際に、地図にない道を発見(右)。由良さんは、新しい出合いを求めて行きと帰りで同じ道を通らないようにしているそう

最後に、学生にもどんどん旅を経験してほしい、とメッセージを送る。

「距離は関係ありません。近場でもいい。旅って結局、自分を見つめる作業です。自分の好き・嫌い、何に心が震えるか、といったことが旅に出るとすごく分かります。もし、まだ打ち込めるものがないという方は、ぜひ旅に出て、自分の心の動きとその時の偶然の出合いを大切にしてほしいですね」

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒業)

撮影:布川 航太

【プロフィール】

1977年、広島県出身。2000年早稲田大学第一文学部卒業。ダイヤモンド・ビッグ社に入社し、2002年に『地球の歩き方』編集部へ異動。2023年に『地球の歩き方』編集長に就任。コロナ・パンデミックの危機に直面した際、『地球の歩き方』の新シリーズやコラボ企画で売り上げをV字回復させた立役者の一人。学生時代によく通っていたお店は、「カフェGOTO」。

『地球の歩き方』

X:@arukikata_book

Instagram:@arukikata_official

Webサイト:https://www.arukikata.co.jp/

『aruco』

X:@aruco_arukikata

Instagram:@arukikata_aruco