左から、齊藤さん、鶴岡さん、伊藤さん、矢嶋さん

早稲田大学には学部・研究科にかかわらず、さまざまな学びを得られるプログラムがあります。中でもユニークなのが「データ科学」と「地域連携・地域貢献」。データ科学教育プログラムでは、データに基づく意思決定について、統計学や機械学習の手法を用いて学ぶことができます。そして、地域連携・地域貢献は2024年度からグローバルエデュケーションセンター(以下、GEC)に新設された全学副専攻で、地域貢献に関する学びと体験が可能です。今回は、実際にプログラムを履修した早大生にインタビューを実施。履修のきっかけや学びの内容と、今後の展望などを聞きました。

INDEX

▼「データ科学」はこれからの時代に必要なスキル

▼人とのつながり、視野を広げる「地域連携・地域貢献」

「データ科学」はこれからの時代に必要なスキル

人間科学部 3年 齊藤 凜(さいとう・りん)

創造理工学部 2年 鶴岡 秀士(つるおか・しゅうじ)

西早稲田キャンパス 55号館にて。左から齊藤さん、鶴岡さん

早稲田大学の「データ科学教育プログラム」は、本学の学生であれば誰でも履修できるのがポイントで、自身の専門分野に生かせるカリキュラムを用意しています。授業は、いつでもどこでも学べるフルオンデマンド。修得した単位に応じたデータ科学の能力を保証する「データ科学認定制度」もあります。今回は、データ科学を学んでいる齊藤さんと鶴岡さんにインタビュー。また、データ科学に関する疑問についてサポートしてくれるMath & Stat Centerのラーニングアシスタント(以下、LA)の阿部さんに、LA活用方法について聞きました。

「データ科学」は学べば新たな視点が生まれる!

――データ科学教育プログラムを履修したきっかけや理由を教えてください。

齊藤:データ科学に興味を持ったのは高校生の時で、新型コロナウイルス感染症拡大がきっかけでした。データサイエンティストがコロナの感染者予測をしているという話がニュースで流れてきて、面白そうだなと思ったんです。今は、データ科学系のゼミに入ってデータ分析について学んでいます。

鶴岡:私はビジネスに興味があって、社長になりたかったんです。でも社長って経営のセンスとかカリスマ性とか、そういう真似しにくい特性がないとなれないものだと思っていました。

鶴岡:私はビジネスに興味があって、社長になりたかったんです。でも社長って経営のセンスとかカリスマ性とか、そういう真似しにくい特性がないとなれないものだと思っていました。

そんな時に出合ったのが『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力』という本で、経営は数字に落とし込んで論理的に意思決定をしていくことで成功の確率を高められるということを知ったんです。そこからデータ科学への興味がわいて、履修しました。

――実際にはどんなことを学んでいますか。

齊藤:データ科学の基本的な考え方を学ぶことができる「データ科学入門シリーズ」をα→β→γ→δの順に履修しました。「データ科学入門δ」(GEC設置科目)までいくとかなり専門的な内容を学べますが、難易度もかなり高くなる印象です。

齊藤:データ科学の基本的な考え方を学ぶことができる「データ科学入門シリーズ」をα→β→γ→δの順に履修しました。「データ科学入門δ」(GEC設置科目)までいくとかなり専門的な内容を学べますが、難易度もかなり高くなる印象です。

鶴岡:そうですね。最初は数字とデータという感じで定量的な内容なのですが、後半はだんだん単純に数字では表せないような定性的な概念になっていきます。機械学習の一種であるクラスタリングとか、そのあたりから抽象度が上がってかなり難しくなります。

齊藤:レベルが上がっていくと、数学や統計学の結構深いところまで勉強するんですよね。私は普段そこまで数式を使うようなことはないので、苦労はありました。

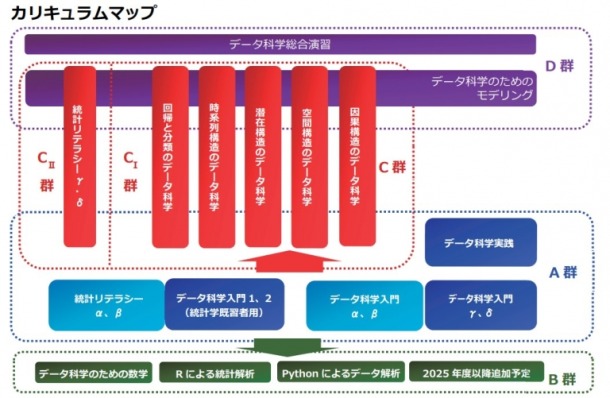

カリキュラムでは、「理論」から実際のデータを取り扱うための「スキル」も同時に学ぶ。その後、自身の「専門」分野の知識を結び付ける考え方を学べる

――かなり本格的な内容では難しさもあるのですね。逆に楽しかったところは?

齊藤:「データ科学入門シリーズ」を学んだ後に履修した、「データ科学実践」(GEC設置科目)という授業が楽しかったです。実際のデータを使って分析を行い、プレゼンテーションして評価も受けます。単なるデータの羅列から、分析して分かったことを形にしていく作業はすごく面白かったですね。私は早稲田大学クイズ研究会(W.Q.S.S)(公認サークル)に所属しているのですが、難しいクイズが解けたときの感覚にちょっと近いかも(笑)。

鶴岡:私は学んだことの“つながり”を感じられたのが面白かったですね。例えば標準偏差や分散とかを使って具体的なデータを評価すると、「何に使うんだろう?」と思っていたものが、「これが評価基準になるんだ!」とつながることに気付いた瞬間は感動しました!

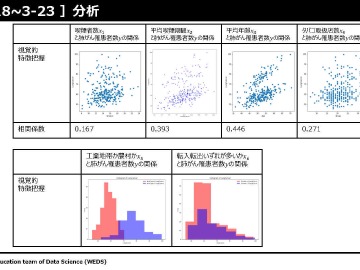

写真左:齊藤さんが「データ科学実践」で提出した課題。喫煙者数と肺がん罹患(りかん)者などの関係性をデータから分析したもの

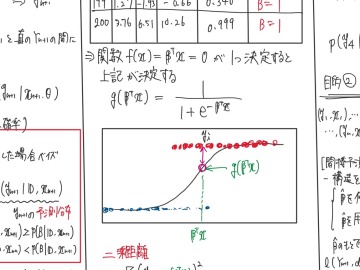

写真右:鶴岡さんが使っている「データ科学入門β」(GEC設置科目)のノートの一部

オンデマンドだからできる、使える!

――プログラムの魅力は何でしょうか?

普段は自宅で履修することが多いという齊藤さん

齊藤:オンデマンドで好きな時に視聴できるのが良かったです。私は所沢キャンパスに通学しているので、もし早稲田キャンパスで履修となると移動が大変です。これからは文理関係なく、仕事ではデータを扱うことが増えると思うので、今からデータ科学に触れておくと良いと思います。

鶴岡:そうそう、オンデマンドだったのはすごく助かりました! データ科学教育プログラムは最初から最後まで内容につながりがあるので、後で前回の授業を振り返りたいことが多いんです。実際、私も何度も前の授業に戻って復習していました。最初の方はとっつきやすいので、まずは「データ科学入門α」や「データ科学入門β」(いずれも、GEC設置科目)くらいまでやってみることをお勧めします。

――今後、データ科学教育プログラムで学んだことをどう生かしていきたいですか?

齊藤:今3年生で、就活中です。ゼミもですが、データ科学教育プログラムで学んだことがインターンシップで強力なアピールポイントになるのでは、と期待しています。

また、就活でも「データ科学のスキルが今世の中で求められている」という話をよく耳にします。私自身もデータサイエンティストを目指したいと思っています。

鶴岡さんは、「恩送りのサイクルを創り続ける」をミッションにした、人と人をつなぐ会社を起業すべく奔走中。写真は起業のためのイベントの様子

鶴岡:マネジメントする立場になって、“合理的な組織”をつくりたいと考えています。熱量だとか定性的な要素だけではどうしても説得力に欠けるところで役立つのが、データ科学教育プログラムで学んだことです。実は、学生起業を考えていて、学生と校友(卒業生)をつなぐ会社を立ち上げようとしています。データや数字を活用して、組織づくりに役立てていきたいです。

どんなささいなことでも聞いてください!

データ科学の学びで分からないことがあったときに頼りになるのが、対面やオンラインで相談できる、Math & Stat Center(早稲田キャンパス3号館)。データ科学LAの阿部さんは、データ科学を学び、実際のデータを使う中で「データ科学を通じて、社会のいろいろな領域に触れられるのが楽しい」と話します。データ科学LAはどういったことに対応してくれるのか、聞いてみました。

データ科学LA 創造理工学研究科 2年 阿部 太一(あべ・たいち)

データ科学に関する相談を受けています。実際の分析手法がよく分からない、プログラミングにエラーが出てしまったときなどは、ここに来て解決してもらうのが良いと思います。卒論・修論などで定期的に来て質問する方もいますよ。実はいろいろなところにデータ科学は活用されているので、何について使えるのかなど、悩みがあったらぜひ来てください。

PCやテキストなどの資料を持って行けば、相談に乗ってもらえる(写真奥が阿部さん)

Math & Stat Center(MSC)

Math & Stat Centerでは、データ科学科目を履修した学生がLAとして後輩学生の学習のサポートを行っています。データ科学の他、数学、情報の分野もそれぞれ専門のLAがおり、質問・相談は、対面だけでなくオンラインでも受け付けているので、ぜひご利用ください。

【場所】早稲田キャンパス 3号館2階208室

【開室時間】授業期間中の月~土曜日(9:30~18:00)

日曜日・授業のない祝日は閉室。

※春学期および秋学期の開始から数週間は、開室準備のため閉室。

※数学の科目に関する質問ができる時間は、上記の開室時間とは異なります。詳しくはこちらから。

データ科学認定制度

履修者のデータ科学に関する能力を保証するために四つの級を設置し、それぞれに到達目標を明示することで、各学生の興味関心に合わせたデータ科学を学ぶ機会を提供します。各級の定める要件を満たした学生に対しては、データ科学センターより認定証明書を発行します。詳しくはこちらから。

人とのつながり、視野を広げられる地域連携・地域貢献

学部や学年を問わずチャレンジできる全学副専攻。2024年4月、新たに地域連携・地域貢献が開講しました。地域が実際に直面している問題について、座学だけでなく実習にも取り組み(※)、解決策を探っていく実践的な学びがあります。今回は、千葉県柏市沼南町や岩手県田野畑村を訪れた伊藤さんと、滋賀県長浜市の田根地区を訪れた矢嶋さんに話を聞きました。

(※)プログラムの実習内容や期間は異なります。定員や締め切りもあるので、詳しくはWebサイトをチェックしてください。

実習や学びを通して気付いた地域の面白さ

文化構想学部 3年 伊藤 わかな(いとう・わかな)

戸山キャンパスにて

地域を学ぶことは、地域を理解すること

――地域連携・地域貢献を履修したきっかけを教えてください。

実は…最初は正直「なんとなく」でした。1年生の4月、せっかく早稲田に入学したんだから座って聞くだけじゃない面白そうな授業を受けてみたいと思ったんです。そこで、農山村体験実習がある地域連携・地域貢献が「どこかに行けて楽しそう!」と思い、履修しました。

――実際に行ってみてどうでしたか?

2022年の春、千葉県柏市の沼南町へ行き、畑に苗を植える農業体験をしました。こういうのって“お客さん”として体験するイメージがありましたが、そんなことはなかったです。楽しかったのは、実際に農家の方に道の駅しょうなんができた経緯や、農業をする上での課題などのお話を聞けたこと。それまで農業と関わったことがなかったので、農家の方の思いにはすごく感銘を受けました。

農山村体験実習にて訪れた沼南町の畑。エゴマの苗を植えたそう

また、2023年の夏には地域連携ワークショップで4日間、岩手県田野畑村へ行きました。実習のテーマは「地域の魅力の再発見」で、現地の方々にヒアリングをしました。グループワークでは膨大なヒアリングデータをまとめるのが大変でしたが、村役場の方にもサポートしていただき、みんなで協力してレポートにすることができました。

写真左:2023年に訪れた岩手県田野畑村。若手職員の方と一緒に村を回った

写真右:田野畑村役場の若手職員の方との一枚

――実習以外の地域連携・地域貢献の授業にはどんなものがありますか?

いろいろありますが、中でも「地域連携学」(GEC設置科目)は印象に残っています。現場実習に行くための前提知識を学んだり、他の地域の農山村で活躍されている方のお話をオンラインで聞くなどして、レポートを作りました。授業では「そもそも地域連携とは何か」という概論から始まって、なぜ地域連携が必要なのか、実際の現場はどうなっているのかを学ぶなど、興味深い授業ばかりでした。

特に面白かったのは、早稲田出身で、過疎地の活性化をミッションとするFoundingBaseというベンチャー企業で活躍されていたゲストスピーカーの方のお話です。後日、地域おこし協力隊のインターンシップも紹介していただき、参加しました。

――授業を通してどんなことを学びましたか?

NPOのイベントで司会をする伊藤さん

地域創生は今注目されているキーワードです。でも、実際に学んで参加したことで、地域創生には法律やビジネス、コミュニティー、都市形成など、本当にさまざまな要素が複雑に絡み合っていることに気付けました。

実はこの学びをきっかけに、1年生の秋頃から地元のNPO法人アクションポート横浜の地域活動支援に参加し、NPOインターンシップの運営や、横浜アクションマップの作製などを行いました。この授業を受けたからこそ、普通に暮らしているだけでは見逃してしまうような地域の事情に、解像度高く向き合えるようになれたと感じています。

――地域連携・地域貢献のお勧めポイントを教えてください。

実践的な学びが多く、いろいろな人との出会いがあるところです。学部や学年の異なる学生と真剣に議論できて、地域の方々との関わりからたくさんの刺激を受けられるので、お勧めです!

地域連携・地域貢献で手に入れたのは、広い視野と多くの人との出会い

人間科学部 3年 矢嶋 諒(やじま・りょう)

所沢キャンパス 100号館にて

現地へ行く。そこに、答えがある

――地域連携・地域貢献を履修したきっかけを教えてください。

もともと中学生の頃から地域社会に強い興味を持っていて、現在は社会学者の浅川達人教授(人間科学学術院)の下で学んでいます。大学入学後は東日本大震災に関するフィールドワークを行う授業で、先生と一緒に東北地方の復興に関するプロジェクトについて研究を進めました。それがきっかけで、地域連携・地域貢献の履修につながったんです。

――地域連携・地域貢献はどういったところに興味を持ちましたか?

授業の一環で現地を訪れることができる地域連携・地域貢献に興味を感じたという矢嶋さん

私は研究をする際、基本的に現地に行くことをモットーにしています。自分が調査したことが合っているのかどうか、その答えは現地にしかないからです。

実習では、これまで自分が行ったことのない滋賀県長浜市田根地区へ行きました。実際に訪れることで、新たな魅力を発見できたらと思ったんです。それと同時に、過疎化といわれる地域の現状を知りたいという思いもありました。

田根地区は農業が中心の小さな地区で、よそ者は入りにくいイメージがありましたが、実際は都会の大学生を積極的に受け入れているんです。私が行った時も地域おこし協力隊を通して、他大学も含め全国からたくさんの学生が集まりました。地域の方々と交流を深めている上に、体験実習が終わった後も縁が切れないのがすごいところです。

写真左:2023年8月、田根地区の耕作放棄地にて

写真右:2024年5月、田根地区でさまざまなプロジェクトを行っている学生同士で意見交換をしている様子

――現地ではどんな活動をしましたか?

サウナを造るため、蔵の中を整理する様子(2024年5月)

ユニークだったのは、地域活性化のために「蔵を使ってサウナを造る」という試みです。他には、地域連携ワークショップの開催や、他大学のフィールドワークスタディーのお手伝いをしたり、自分自身でも田根地区を回って中学生や高校生と交流し、地域の現状について話を聞いたりしました。

参加してみると、思っていた以上に危機感を持って行動している現地の若者が多いと気付きました。一方で、諦めてしまっている若者もいます。本来はそういった若者が一つになって、新しい町づくりをしていくことが大事なんだと思うんです。

――地域連携・地域貢献を履修することで何が得られるでしょうか?

広い視野で物事を見られるようになると思います。例えば経済学を学んでいるなら、地域連携・地域貢献を履修することで「経済学×地域連携」という新たな視点を持てるようになるはずです。どれくらいのお金が必要なのか、反対にどれだけの経済効果を生み出せるのかといった考えが生まれますよね。社会人になってからも大きなメリットになるのではないでしょうか。

また、地域連携・地域貢献を通していろいろな人と出会えるのは大きな魅力です。これまでになかった刺激があるし、将来にとってもプラスになると思います。ぜひ体験してほしいです。

取材・文:山田井 ユウキ

撮影:番正 しおり

全学副専攻(地域連携・地域貢献)

「地域連携・地域貢献」は、地域社会との連携と地域への貢献のための学びを認定するもので、学際的なアプローチを取り入れながら、学⽣が地域の課題を理解し、さらに地域の諸課題に対する解決策を提案する能⼒を養うことを目指しています。

この他、さまざまな副専攻を用意しています。学部の専攻分野を問わず、特定のテーマを追究できるので、専攻分野を補強・応用する分野を学ぶ、第二の強みを作るべく新たな分野に挑戦するなど、目的に合わせて活用しましょう。詳しくはこちらから。

【次回フォーカス予告】12月9日(月)公開「就職活動」