『早稲田ウィークリー』では2023年11月、早大生を対象に「みんなの推しマンガ」を募集。今回は、応募があった約100作品から、レビューの内容をもとに厳選した10作品を発表!

さらに、教員にもアンケートを実施し、10作品を選定。合わせて20作品を魅力的なレビューとともに紹介します。 果たして、どんな作品が選ばれたのでしょうか?

さらに、早稲田大学の校友(卒業生)である小学館の『ちゃお』編集長・萩原綾乃さん、講談社の『モーニング』編集部編集次長・竹本佳正さんによるスペシャル対談が実現!

お二人の推しマンガやマンガ編集者という仕事の魅力、今回の「みんなの推しマンガ」のレビューについてなど、たっぷりとお聞きしました。

約100作品の応募から10作品を厳選! 早大生が影響を受けたのは?

イチケイのカラス

著者:浅見

理都

出版社:講談社

2021年にドラマ化もされた、裁判官や書記官の人間ドラマを描く作品。裁判官というなかなか日常的に関わる機会のない人たちの仕事がどのようなものか、例えば判決を下すときの葛藤などをリアルに描いています。法を学ぶ身としても、裁判官がどのような仕事なのか知る良い機会となりました。また、刑事裁判が有罪率99%といわれるゆえんや、裁判員制度の話もあり、社会の仕組みも学べてとても面白い作品です。(法学部 4年 石田 響)

©︎Buichi

Terasawa/

KADOKAWA

COBRA

著者:寺沢

武一

出版社:KADOKAWA

左腕に必殺の武器「サイコガン」を身に付けた宇宙海賊コブラが、相棒のアーマロイド・レディをはじめ、出会った仲間とさまざまな惑星を冒険するお話です。1番の魅力はなんといってもコブラのせりふの言い回し。洋画のようでおしゃれです。1978年から1984年に掲載された作品にも関わらず、世界観や戦闘シーン、せりふ回しは古臭さを全く感じさせません。彼の生き方、名言、筋肉から、私が思う「男としてのかっこよさ」を学びました。人生のバイブルです。(教育学部 4年 ジョーギリアン)

ゴールデンカムイ

著者:野田

サトル

出版社:集英社

日露戦争から帰還した「不死身の杉元」が、アイヌの埋蔵金を求めて北海道を駆け巡る、笑いあり、バトルあり、歴史的な要素ありの冒険マンガ。登場人物はみな身も心もたくましく、血湧き肉躍る戦闘シーンやすさまじい信念から繰り広げられる心理戦は、学業と就活で忙殺されそうな私の精神を奮い立たせてくれた。北海道の厳しい寒さを吹き飛ばすほど熱苦しい漢(おとこ)たちの群像劇は、きっとあなたの魂を揺さぶるだろう。(大学院先進理工学研究科 修士課程 1年 渡嘉敷 晴)

灼熱カバディ

著者:武蔵野

創

出版社:小学館

中学時代にサッカーで実績を上げたものの、高校入学を境にスポーツを辞めた主人公・宵越竜哉。部活の勧誘でマイナースポーツ「カバディ」を始め、仲間と共に全国優勝を目指す話。とにかくアツいのがポイントで、魅力的なキャラクターも多いです。予備知識が何もない主人公と共にカバディについて知ることのできる作品です。気付けばカバディのとりこになっている自分がいることでしょう。私は本作を読んでカバディを始めました。ぜひ読んでアツい冬にしてください。(基幹理工学部 1年 彰悟)

ちはやふる

著者:末次

由紀

出版社:講談社

まだ夢も持たぬ小学生、綾瀬千早。そんな彼女に転校生が見せた競技カルタの世界は、彼女に新しい出会いと経験をもたらす。2人の幼なじみとの恋愛模様も楽しい少女マンガです。ただ私が影響を受けたのは、千早とライバルの若宮詩暢が、進路の選択先としてカルタのプロというポジションを作るために奔走する姿。自分の“好き”をずっと続けられるように、カルタを一つの仕事にしようともがき続ける姿は、いつかeスポーツで日本を盛り上げたいと思っている私に力をくれました。お仕事マンガとしても楽しめる作品です。(法学部 4年 鈴木 結友)

©︎ Norifusa Mita / Cork

ドラゴン桜

著者:三田

紀房

出版社:講談社

本作は、弁護士の桜木建ニが主役となる、落ちこぼれ高校の再建を描いたストーリーです。舞台となる龍山高校には、学力が小学生レベルの生徒たちしか在籍していませんでしたが、桜木は驚くべき目標を掲げ、生徒たちを東大へと導くことを宣言。桜木が導入した最も効率的な学習方法は、私の大学受験に大いに影響を与えました。この作品は、勉強方法だけでなく、考え方においても常識を覆すアプローチを示し、勇気を与えてくれるため、大学生になった今でも時折読み返しています。(商学部 3年 島田 恵理佳)

©バード・スタジオ/集英社

DRAGON BALL

著者:鳥山明

出版社:集英社

七つ集めれば何でも願いがかなう「ドラゴンボール」を探して、孫悟空と仲間たちが繰り広げる冒険物語。私が特に影響を受けたのは、悪役の魅力です。時に絶対的な戦闘力で、時に個性的な特殊能力で、そして時に絶望的な変身で…十人十色の戦い方で主人公たちを翻弄(ほんろう)する彼ら。どれだけ戦い方や見た目が変わろうと、決して「自分自身」が揺らぐことがありません。彼らは皆「自分は強い」ことを自負しています。読者と主人公が勝利を確信した瞬間でさえ、悪役たちは自身の勝利を疑わず、泥臭く悪あがきして最後まで全力で主人公たちに挑みます。彼らのそのさまがとても格好良く、憧れる対象として私の目には映りました。(法学部 4年 アレン)

フルーツバスケット

著者:高屋

奈月

出版社:白泉社

親も家も失った高校1年生の本田透が、異性に抱きつかれると十二支の動物に変身してしまう呪いを持つ草摩家にお世話になることから物語が始まる。恋愛要素をベースにしているが、差別や嫉妬という重いテーマも繊細に描かれている。私にとって、主人公の透は心理カウンセラーのように、思春期で抱えがちな答えのない悩みにそっと手を差し伸べてくれる存在。悩みを“一緒に”乗り越えていく作品であると思う。読んだ後、他人にちょっとでも優しくなれる自分になっているはず!(文化構想学部 1年 西村 凪紗)

@かっぴー・nifuni/

集英社

左ききのエレン

原作:かっぴー

漫画:nifuni

出版社:集英社

スターデザイナーを夢見るも就職後に才能の限界に苦しむ朝倉光一と、芸術的才能に恵まれるも、天才ゆえの苦悩と孤独を抱える山岸エレン。彼らを中心に「才能」というものを描いたマンガ。光一が「凡人」として才能のなさを自覚しつつも必死にもがく姿を見て、同じく「凡人」でしかない私は次へと進む勇気をもらった。同時に、作者の経験に基づいてリアルに描かれた広告代理店の仕事は、自分の将来像となりたい仕事について考える契機となった。(国際教養学部 1年 そら)

ベイビーステップ

著者:勝木

光

出版社:講談社

学年一の秀才である主人公・エーちゃんが高校入学とともにテニスを始め、努力の積み重ねと分析力で周りとの圧倒的な差を埋めてプロを目指す話。タイトルの「赤ちゃんの歩み」の通り、小さなことからコツコツと努力を重ねる姿に影響されて、「エーちゃんならどうするか」を考え体現しながら私もここまで来ました。まさしく私の人生を変えた作品です。ちなみに、エーちゃんとは正反対の性格を持つヒロインのなっちゃんは私の初恋の相手です。(スポーツ科学部 4年 旅のお供にカレー麺)

※投稿者名は本名またはニックネームで表記しています。

アンケートをもとに10作品をピックアップ! 教員の人生観を変えた作品は?

アニメージュコミックス

ワイド判

「風の谷のナウシカ」全7巻

風の谷のナウシカ

著者:宮崎

駿

出版社:徳間書店

大学院生活を始めた頃、しんどい環境におかれた子どもや保護者の支援について研究していました。自らを律して研究にまい進するなか、自身に課した課題の厳しさと、支援の先にある子どもや保護者の弱さ・不完全さとの間で矛盾に苦しんでいました。そうした当時の自分は、圧倒的な画力で衝撃の結末まで駆け抜けるマンガ版全7巻に引き込まれました。“人間と自然の共存を描いた”とまとめられがちな同作の映画版は、実は壮大な物語の序章に過ぎません。類いまれな邂逅(かいこう)と離別を経て、主人公・ナウシカが揺れ惑いながらも生命(いのち)とは何かを学んでいく本書は、人間社会が抱える弱さや不完全さに、どう向き合えばよいのかを考えるヒントをくれるはずです。(教育・総合科学学術院 助教 藤本 啓寛)

コウノドリ

著者:鈴ノ木

ユウ

出版社:講談社

現代日本の産婦人科で、患者と医師・助産師などが抱える葛藤やテーマを、誇張や過度な方向付けなく淡々と、しかし当事者に寄り添う形で丁寧に描いた作品です。ハイリスク妊娠・帝王切開分娩といった自身の経験とも重なり、無事に産まれることは奇跡であるということや、作中で困難に直面する妊産婦・家族の描写、そして命に向かい合う医療者の姿勢が深く印象に残っています。研究テーマの検討の際、さまざまな立場の当事者の視点を大切にするというこの作品の考え方から影響を受けました。(法学学術院 講師 原田 香菜)

3月のライオン

著者:羽海野

チカ

出版社:白泉社

大学第一世代である自分は大学受験から博士号の取得に至るまで、全身全霊をかけて学業に取り組んできました。得られた成果は納得できるものでしたが、一方で、自分の幸せは何か、何のために生きるのかに向き合う暇や余裕は捨ててきたように思います。そうした自分と、この作品の主人公である桐山零は重なって見えました。桐山は交通事故で家族を失った後、父の友人の棋士に引き取られて荒(すさ)んだプロ棋士生活を送っていましたが、周囲の人との関わりを通じて、閉じた世界がほぐされていきます(お勧めは15巻の「おにぎり」のシーンです)。気を張って頑張ることに疲れたときにこそ、読んでほしい作品です。(教育・総合科学学術院 助教 藤本 啓寛)

©ちばてつや

紫電改のタカ

著者:ちば

てつや

出版社:講談社

平仮名がどうにか自由に読めるようになった小学校低学年(1964年頃)に読みました。当時は、映画やテレビでもよく「戦記物」をやっていたのですが、この作品を読んで「戦争ってやっちゃいけないものなんだなあ」と漠然と感じたものです。当時のマンガ雑誌のインクの油臭さが、戦闘機が登場する「機械もの」の本作に合っていたのかもしれません。今のヒトが読んだら、どうでしょうか。聞いてみたいです。(商学学術院 教授 森田 彰)

天才 柳沢教授の生活

著者:山下

和美

出版社:講談社

この作品の主人公の柳沢良則教授は、私にとって理想の大学教授の一人。こんな学者、教師になれたらいいな、という存在です。まだ駆け出しの大学教員だったころに初めて読み、単行本を全巻そろえました。最初はただの“変人”学者のようだった柳沢教授から、大学とは、学問とは、教育とは、人生とは、人が成長とすることとは、人間の自由と尊厳とは…など、とてもたくさんのことを教えられ、そして考えさせられました。学生と大学についてのエピソードもいろいろあるので、ぜひ読んでみてください。(教育・総合科学学術院 教授 若林 幹夫)

©︎Tezuka Productions

ブラック・ジャック

著者:手塚

治虫

出版社:秋田書店

さまざまな患者と周りの人々の生活を通して、医療と命について、そして医療技術の未来像と延命治療について扱う本作。どのエピソードも、自分事ならどうなる? と深く考えさせられるものでした。本作は学生時代、喫茶店でお茶をしながら気軽に読むという代物ではなかった記憶があります。でも、当時、教育学部で技術の力を借りて何でもできる、とコンピューターを活用した教育について夢中で学んでいた私が、ふっと立ち止まる機会を得た作品でした。人がヒトとしてあることを考えることができます。(教育・総合科学学術院 教授 三尾 忠男)

(C)浦沢直樹/勝鹿北星/長崎尚志 小学館

MASTERキートン

浦沢 直樹

脚本:勝鹿

北星/長崎 尚志/浦沢 直樹

出版社:小学館

大学の考古学講師と保険組合の調査員という二つの顔を持つ主人公。別れた妻との関係性での弱々しさや頼まれたら断れない気弱なところがありつつも、さまざまな危機的状況を、機転を利かせて解決していく姿がとにかく魅力的です。中学時代に初めて読みましたが、こういう大人になりたいと思わせるものでした。私が現在大学教員となっているのも、彼の考古学に夢中な姿に、学問って素晴らしいものと感じさせてもらったことが大きいです。私の原点です。(教育・総合科学学術院 教授 大西 宏一郎)

無限の住人

著者:沙村

広明

出版社:講談社

まだ日本マンガの西洋言語への翻訳が、原作の連載から大きな遅れを取っていた1990年代後半の海外で、珍しく日本での連載と同時に翻訳されていた『無限の住人』。本作は、とりわけスペイン語圏において評価も知名度も非常に高い作品です。美大を卒業した作者の画力も働き、表現力と美しさが溢れるコマが満載というのもかなりの魅力でした。さらに、時代物の約束である<暴力>と<復讐(ふくしゅう)の正義>にあえて疑問を投げかけるような主人公の成長も見どころの一つ。加えて、さまざまな日本語(時代物の雅語、尊敬語、謙譲語、漢文や和歌)や複数の地方の方言も登場していたこともまた、日本語学習中だった幼い私に日本語表現の幅の広さを教えてくれました。(文学学術院 准教授 マヌエル・アスアヘアラモ)

(c)Kazuki Takahashi 2007/SHUEISHA

遊☆戯☆王

著者:高橋

和希

出版社:集英社

主人公のライバルの海馬くんは昔からずっと私の憧れであり、目標でもあります。時に他者に対してひどく冷酷にふるまい、貪欲に勝利を求める彼。ですが、己で立てた目標、夢に対して決して妥協せず、敗北も糧にしてただひたすら理想の未来を見据えて歩き続けるその姿が、将来への朧(おぼろ)げな不安を抱えながら、ふわふわと何となく生きていた中学・高校生頃の私にはとても眩しく映りました。イシズ戦は特に海馬くんらしさが見て取れる気がします。ちなみに彼の夢は「みなしごが無料で遊べる遊園地を世界中に作ること」です。(社会科学総合学術院 講師 吉岡 郁美)

©︎佐倉準/小学館

湯神くんには友達がいない

著者:佐倉

準

出版社:小学館

周囲の友人がみんな就職する中自分だけ大学院に進み、独り黙々と修士論文を書いていた頃に、心の支えになったマンガです。主人公の湯神くんは、野球部のエースで成績も優秀な高校生なのですが、友達を作らない主義で、クラスで浮いています。しかし、多趣味な彼は独りの時間を満喫できている。そんな彼の自分の感性や信念に正直な生き方に、同級生たちも徐々に感化されてゆく。自分の軸がある人の孤独はすごくかっこいいなと思える作品です。(文学学術院 講師 戸嶋 匠)

今回は、早稲田大学の校友である、小学館の萩原綾乃さんと講談社の竹本佳正さんへのインタビューも実施! マンガ編集者のお二人にマンガの魅力や仕事について、そして今回発表した作品とレビューの感想もお聞きしました。

Ayano Hagiwara

株式会社小学館

ちゃお 編集長

1971年生まれ。第一文学部卒業後、1994年に株式会社小学館に入社し『Sho-Comi』編集部に配属。以降、『ちゃお』『ベツコミ』『Cheese!』編集部を経て、2022年10月に『ちゃお』編集長に就任。入社以来、少女マンガ一筋で現在に至る。

1971年生まれ。第一文学部卒業後、1994年に株式会社小学館に入社し『Sho-Comi』編集部に配属。以降、『ちゃお』『ベツコミ』『Cheese!』編集部を経て、2022年10月に『ちゃお』編集長に就任。入社以来、少女マンガ一筋で現在に至る。

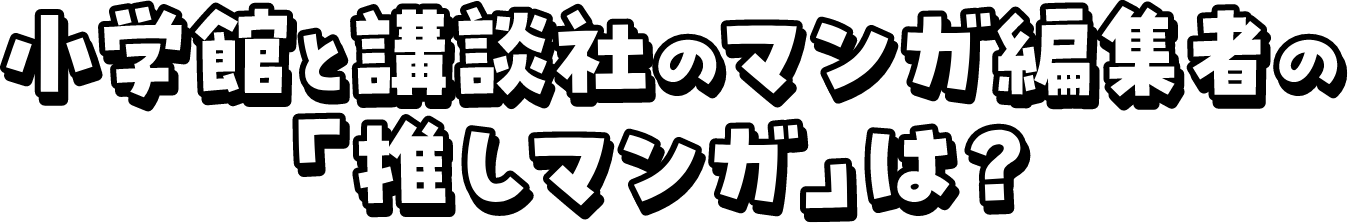

Yoshimasa Takemoto

株式会社講談社

モーニング編集部

編集次長

1981年生まれ。社会科学部卒業後、株式会社講談社に新卒入社。営業職として配属されたが、2007年に『モーニング』編集部へ異動し、編集者としてのキャリアをスタート。2022年6月よりマンガアプリ・WEBサービス『コミックDAYS』の事業責任者も務めている。

1981年生まれ。社会科学部卒業後、株式会社講談社に新卒入社。営業職として配属されたが、2007年に『モーニング』編集部へ異動し、編集者としてのキャリアをスタート。2022年6月よりマンガアプリ・WEBサービス『コミックDAYS』の事業責任者も務めている。

子どもの頃から、『ちゃお』『りぼん』『なかよし』『ひとみ』の少女漫画誌4誌を欠かさず読んでいたくらいマンガは好きでしたね。実は、当時の『ちゃお』はびっくりするくらい売れてなかったそうです(笑)。今はそんな『ちゃお』の編集長になって、しかも自分が編集部にいる時に100万部を達成するという体験ができたのは、本当に夢のようだと思っています。

特に、『つる姫じゃ~っ!』や『ときめきトゥナイト』、『銀曜日のおとぎばなし』などを読んでいて、大好きだった作品は数えきれないくらいあります。次第に少女マンガだけでなく、『週刊少年ジャンプ』や『週刊少年マガジン』、『週刊少年サンデー』、『モーニング』、『週刊ビッグコミックスピリッツ』といった少年誌や青年誌も読むようになりました。

僕もマンガは子どもの頃から大好きでした。最初に読んだのは横山光輝先生の『三国志』でしたね。幼稚園生の時に祖母に勧められて読んでいて、たぶん祖母としては「これでも読んで少しは勉強しなさい」というつもりだったんだと思います。

それがきっかけでマンガにハマって、萩原さんと同じくジャンプやマガジン、サンデーあたりを読んできました。姉の影響で『美少女戦士セーラームーン』や『きんぎょ注意報!』、『花より男子』などの少女マンガも読んでいた覚えがあります。

マンガを読むことが勉強になるというのは、すごく分かります!私も『ベルサイユのばら』でフランスの歴史を、『キングダム』で中国史を学びましたから。教科書だと全然覚えられないのに、マンガだとすんなり入ってくるんですよね。マンガからは本当にいろいろなことを学びました。

私の推しは『キャプテン翼』です。私が中学生の頃にものすごくはやっていた作品で、当時通っていた小さな中学校のサッカー部の部員が突然60人になってしまったほど(笑)。それで興味を持って読んでみたら、確かにすごく面白くて、夢中になりました。それに、『キャプテン翼』は世界中どこに行っても話題として通じるんですよ。そんな作品って『キャプテン翼』と『ドラえもん』くらいだと思います。

また、私にとって「マンガの編集者になる」という夢を抱くきっかけになった作品でもあります。こんなふうに人を熱狂させたり、人生を変えたりする作品をつくるお手伝いがしたいと思ったんです。

©︎ 高橋陽一/集英社

キャプテン翼

著者:高橋 陽一

出版社:集英社

サッカーの天才少年・大空翼が、全国大会で頂点に立つまでを描いた超正統派少年マンガです。中学生の頃から読み始め、今でも続編を読んでいるくらい、ずっと好きな作品。この作品は、私に初めて「萌え」を与えてくれました。客観的に見てもそれくらいキャラクターが魅力的で、2次創作を生む、今のファンアートの原点ともいえる作品です。翼くんが圧倒的天才というのも新しい設定でした。この作品の担当編集者には就職後、会いに行きました。ストレートに「好き」といえる作品です。(萩原)

『キャプテン翼』は僕もドンピシャ世代ですね。子どもの頃からずっとスポーツをしていたこともあって、チームの絆が見えるようなスポーツマンガは大好きなんです。それでいうと正直、推しマンガに『SLAM

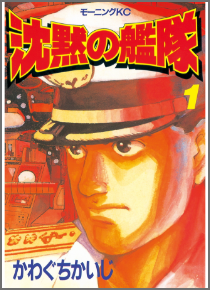

DUNK』を選ぼうかすごく迷いました。ただ、今回はかわぐちかいじ先生の『沈黙の艦隊』を推したいと思います。

この作品には海上自衛隊が登場するのですが、過去には自衛隊の広報誌でも『沈黙の艦隊』を分析する企画が連載されたほど注目されたんです。実は僕は編集者になってから、かわぐち先生の『ジパング』の担当をさせていただくことができて、すごくお世話になりました。

しかも、たまたまなんですが、かわぐち先生と僕は実は同郷で、広島県尾道市の出身なんです。とても面倒見のいい方で、ご自宅に呼んでいただいてバーベキューをご一緒したこともあります。

沈黙の艦隊

著者:かわぐち かいじ

出版社:講談社

原子力潜水艦を奪い、独立国家樹立を宣言した海江田と彼を追う深町を中心に、国家を巻き込む壮大なスケールで紡がれた長編作品。核、戦闘、政治、人間ドラマなど多岐にわたるテーマを扱い、2023年には実写映画化もされた。物語中盤で「あるもの」に保険をかけるエピソードが登場するが、それを読んだ時に感じた「漫画はここまで発想を広げられるし、時に現実を凌駕(りょうが)する」という興奮は色あせない。モーニングでの連載開始から35年がたつが、知的好奇心や冒険心を大いに刺激する作品なので、ぜひ今の大学生にも読んでほしい1冊。(竹本)

そうなんです。そもそも就活をしていた時はマンガの編集者になるつもりはなくて、営業職に就きたくて講談社に入社したんです。それで営業として働き始めて数年たったところで、モーニング編集部への異動を会社から言い渡されました。全然行きたくなかったし、異動後も先輩に怒られる日々で、2年くらいは泣き暮らしてました(笑)。

でも作品づくりの過程で、この世に存在しない設定にいかにリアリティーを持たせながらフィクションとして成立させるか、ということに先輩が真剣に取り組んでいるのを間近で見て、感化されたんです。僕自身もさまざまなマンガ家さんたちと関わっていく中で、理屈や正解を探すだけではない柔軟な作品づくりを楽しめるようになりました。そこからこの仕事の面白みが分かって、今はめちゃくちゃ楽しいですね。

そうだったんですね。私は小学館に入社してから今までずっと少女マンガの編集者なので、もう30年間も「初恋」について考え続けています(笑)。30年たっても、人が人を好きになる気持ちって変わらないというか、普遍的なテーマなんですよね。そんな恋の楽しさを読者に伝えられるなんて、なんていい仕事なんだろうと思っています。もう読者のことがかわいくてしかたないんです。

すごくおもしろい結果だなと感じました。名作と呼ばれている作品がちゃんと世代を超えて届いているんだなと。『フルーツバスケット』や『DRAGON

BALL』は結構昔のマンガですから。

あと、『湯神くんには友達がいない』が選ばれているのがすごくうれしいです。この作品の担当編集者を知っていることもあって、こんなに心に残るレビューを書いていただけてありがたいなと思います。

僕の印象としては、ジャンルが幅広いなと思いました。少年、少女、青年マンガなど、ジャンルも作品の対象年代もバランスよく入っているなと。

そして、皆さんのレビューもいいですね。こんなにもマンガが多くの人の人生に影響を与えられるんだと分かって、改めて自分の仕事の意義を感じました。特に好きなレビューは、『ベイビーステップ』の「ヒロインのなっちゃんは私の初恋です」という部分。作中のキャラクターに対して「初恋の人」だと言える、マンガと読者の関係性がすごくいいなと思います。

マンガって圧倒的に読みやすい形式ですよね。それでありながら、あらゆる要素が詰まっていて、多くのことを学べます。よく他誌の編集長とも話すのが、「マンガを読むと頭が良くなるよね」ということです。知らない知識が得られて、キャラクターを通してたくさんの生きざまに触れられる。それはマンガならではの良さだと思います。

売れているマンガにもそうじゃないマンガにも良さがあって、どこかに自分にとってすごく刺さる作品があるはずです。マンガに人生を左右されたり、つらい時に元気をもらったり、マンガにはそういういろいろな役割があると思っています。マンガってそれだけ豊かなものなんです。

私は早稲田大学が大好きで、楽しい思い出がいっぱいあります。いろいろな経験をさせてもらったし、それが就職後にもちゃんと生きています。学生の皆さんも、ぜひいろいろな経験をしてくださいね。そして、もしマンガなどの本が好きなら、ぜひ出版社に入ってほしいです(笑)。

僕は地方から出てきて早稲田大学に入ったのですが、大学生活では部活もして、それまで知らなかったことに触れたり、見たことがなかった人たちにたくさん出会えたりしました。そこで培ったものが時を経て、今につながっています。学生の皆さんも、今という時間を大切にして大いに勉強し、大いに遊んでください!

※本企画へのたくさんのレビューのご応募・ご回答、ありがとうございました!