「『トルコ』と『クルド』の複雑な関係の一端を研究し続けたい」

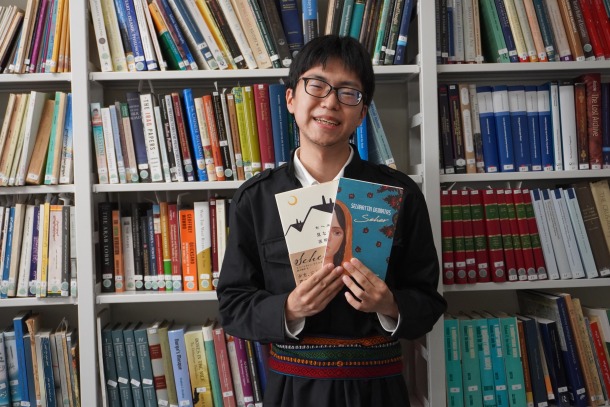

大学院文学研究科 中東・イスラーム研究コース 修士課程 1年 法島 香月(ほうしま・かづき)

戸山キャンパス 39号館中東・イスラーム研究コース室にて

早稲田大学の学生にとって最も名誉な賞である「小野梓記念賞」。法島香月さんはトルコ・クルド地域の政治について大学で研究を進め、「エルドアン政権下における親クルド政党の変容―HDPによる包摂・拡大と2023年大統領・議会選挙におけるYSPの後退―」という研究テーマで、文学部4年時の2024年3月に見事受賞しました。今後の活躍が期待される法島さんに、中東研究を始めたきっかけやゼミでの学び、そして将来の展望などを聞きました。

――小野梓記念賞の受賞おめでとうございます。まず、受賞されたときの気持ちを聞かせてください。

研究をするにあたり、ゼミや中東・イスラーム研究コースの先生方や他大学の先生方、多くの先輩、後輩、同期からたくさんのアドバイスを頂いたので、お世話になった方々に恩返しができてうれしい、というのがまず率直な感想です。また、最初に渡航したときに現地でたくさんお世話になったクルド人の友人に喜んでもらえたのもうれしかったです。実は、私が所属している小松ゼミで小野梓記念賞を受賞したのは2人目なのですが、10年以上前に受賞されたその先輩は、現在研究者として私を含むゼミ生みんなが本当に尊敬している方なので、受賞直後はそれほど名誉ある賞を自分が頂いてしまって大丈夫なのかという気持ちもありました(笑)。

2024年3月卒業式にて。壇上で小野梓記念賞を授与される法島さん

ただ、自分としては今回の受賞を自分の研究者としてのピークにしたくないという思いもあります。この賞によって周りからの期待やプレッシャーも高まるとは思いますが、だからこそ今回の受賞を機に研究者としてさらに上を目指して、まずは修士論文を書いていきたいです。

――受賞した卒論のタイトルは「エルドアン政権下における親クルド政党の変容」とのことですが、どういったきっかけでこのテーマに興味を持ったのでしょうか?

私は中東・イスラーム研究コースに所属していて、元々トルコ政治全般について広く研究を進めていました。そんな中、コースの授業でクルド人のジャーナリストの方からお話を聞く機会があり、それがきっかけの一つになっています。それまで、クルド問題に関する知識としてはPKK(クルディスタン労働者党)という武装組織が「テロ」や内戦をしているということくらいしか知らなかったのですが、その方からクルド人側の事情を聞くうちに、PKKを含むクルド問題は0か100かで片付けられるような単純な問題ではない事に気付かされたのです。自分は何も知らなかったという衝撃を受けたと同時に、もっと知りたいという思いが強くなり、クルド人問題に関するいろいろな本を読むようになりました。

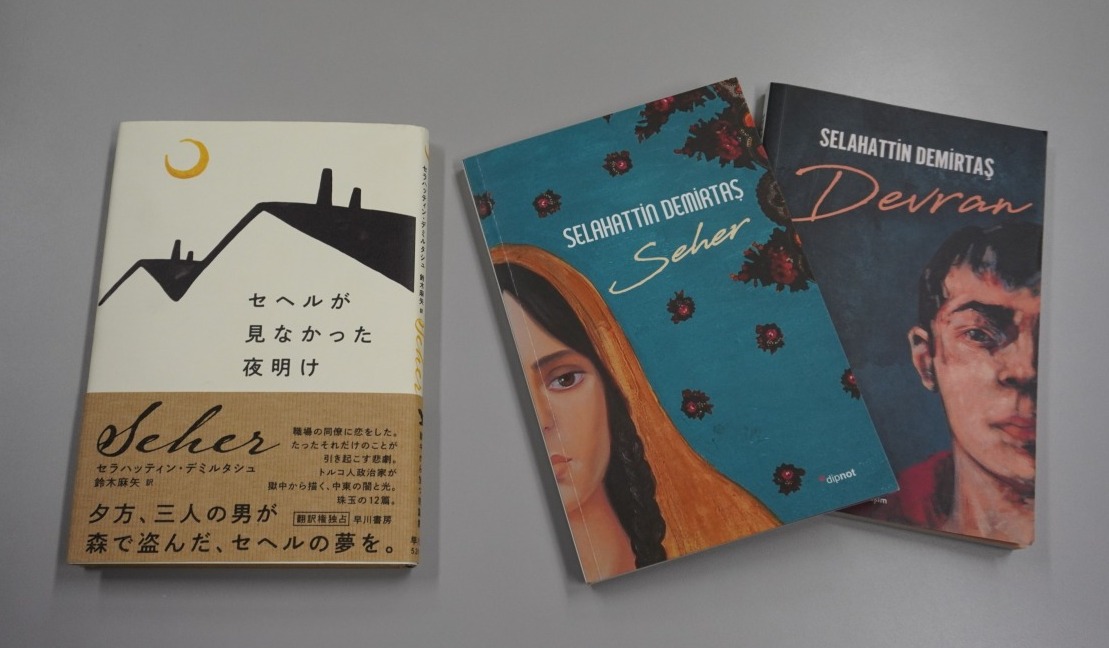

法島さんが研究テーマを決めるきっかけになった『セヘルが見なかった夜明け』セラハッティン・デミルタシュ著(早川書房)(左)と、トルコ語の原著『Seher』(中央)、続編の『Devran』(右)

そこで出合ったのが『セヘルが見なかった夜明け』という短編小説集です。この本はクルド人の政治家セラハッティン・デミルタシュが獄中で執筆したものなのですが、第一印象は面白くも悲しい、ユーモアに富んだ読み応えのある小説というイメージでした。しかし、直接的にはあまり言及されていませんが、実はクルド人を取り巻く政治や社会的な問題が背景として非常に多く盛り込まれており、研究を進めていくうちに見え方が変わってくるんです。そして、小説を読むうちに著者であるデミルタシュにも興味を持つようになりました。彼は議会を通じてクルド問題を解決することを目指す、親クルド政党のHDP(人民民主党)の共同党首を務めており、トルコのクルド人の間ではカリスマ的な人気がある政治家です。にも関わらず、日本でこの視点からトルコ政治を研究している人はほとんどいませんでした。ならば自分がやるしかないという思いで、このテーマに決めたんです。

――具体的にどのような研究をしているのか教えてください。

トルコのディヤルバクル旧市街にある親クルド政党DEM(人民平等民主主義党)の旗(法島さん撮影)

ざっくり言いますと、トルコの少数民族であるクルド人とクルド問題、それらとトルコ政治との関わりについて研究しています。オスマン帝国が第一次世界大戦によって滅亡した後、その影響でクルディスタンというクルド人が多く住む土地もイラクやトルコなどの国々にバラバラにされてしまったという過去があります。 その後、トルコのクルド人は新しい国家の中で言語や文化の権利を制限され、政治や社会の中でも同様に活動を制限されて、現在に続く「クルド問題」が生まれました。

その問題を解決しようというクルド人の動きが大きく二つあります。一つは武器を使い、国家と戦うことを通じてクルド問題を解決しようとするPKKなどの動きと、もう一つは親クルド政党と呼ばれる政党を結成し、議会や選挙を通じて合法的にクルド問題解決を目指す政治をしようとする人たちの動きです。先ほどのデミルタシュや彼の率いたHDPなどは後者の立場ですね。私自身もこの後者に注目して研究を進めています。HDPとデミルタシュは、クルド人をはじめとしてあらゆるマイノリティーを含め、トルコ国内に住む全てのトルコ市民とともに問題を解決するという「トルコ市民化(Türkiyelileşme)」という政治路線で支持を拡大しました。こうした親クルド政党を巡るトルコ政治の動きをさまざまな資料や現地調査を通じて日々研究しています。

――ゼミではどのように学びを進めていますか?

ワークショップで研究発表を行う法島さん。受賞をピークにしないという意気込みで研究に邁進している

中東・イスラーム研究コースは、中東地域やイスラームという宗教に関連していれば、歴史や政治、思想など学べる分野が幅広いため、各自で自分の研究テーマを決めてどんどん掘り下げていく学生が多いですね。私は大学院の中東・イスラーム研究コースにて二つのゼミで学んでいます。

小松香織教授(教育・総合科学学術院)のゼミでは各ゼミ生がそれぞれの研究を発表し意見交換や議論をして研究を磨いていきます。自分とは違う視点からの鋭い質問が飛んでくるので、緊張感があり刺激を受けながら参加しています。

佐藤尚平教授(文学学術院)のゼミでは、研究者として必要なことを基礎から鍛えることに軸足が置かれていて、普段のゼミを通じて論文の書き方や研究発表についての指導はもちろん、ワークショップを開くなどのさまざまなチャレンジの機会を頂けています。特に佐藤先生の「先行研究と向き合う時、ただ内容に納得するのではなく、議論を挑め」という言葉はゼミを通して常に意識するようになりました。 他にも自主ゼミとして他大学でクルド研究やトルコ研究をしている院生の方々と一緒に文献を輪読したり、お互いにフランクな形で意見交換を行ったりしています。

――早稲田大学に進学した理由や、入学して良かったことはありますか。

高校時代は新聞部に所属していて、特集記事の企画で当時シリアで拘束されていたフリージャーナリストで卒部生の安田純平さんを取り上げたことが、今につながっています。取材や記事執筆に向けて下調べをしていくと、世界史の授業で学んだはずの中東についてまだまだ知らないことだらけで、もっと知りたい、学びたいと思うようになりました。そして、早稲田大学の文学部にある中東・イスラーム研究コースであれば深く学べると思い、進学を決めました。

早稲田大学に入って良かったことは、多彩な学生との出会いです。私は学部時代にエジプト文化研究会(公認サークル)に所属していたのですが、エジプト考古学や中東研究に真剣に向き合うサークルのメンバーを見ると、学年に関係なく尊敬できて互いに刺激を受け合えるような人が本当に多いなと感じます。 また、サークルでも勉強会などの機会に論文や研究の意見交換をすることがあるのですが、ゼミとは異なり初めて知る人でも自身の研究内容を分かりやすくかみ砕いて話す必要があり、いろいろな立場からの意見をもらえるので、そこも研究を進める上で大きな学びにつながっています。

早稲田祭2022でのエジプト文化研究会ブース。猫のぬいぐるみは、エジプト神話の猫の女神バステト

――今後の展望について聞かせてください。

今後はさらに、クルド人を含む少数派の存在に注目してトルコ政治を掘り下げていきたいと思っています。最初にお話ししたように、今回の受賞を研究のピークにせず、より一層研究に励み、いろいろなことに挑戦したいです。特に、今は野党という枠組みに注目して、各党の中でのクルド問題への向き合い方やアプローチの変化について研究しているのですが、こうした研究を通じて、これからも「トルコ」と「クルド」の複雑な関係の一端を明らかにしたいと思っています。そのためにも、今後はより一層トルコ語とクルド語の勉強や、文献・論文を読み進めていくなどの研究活動に力を入れていきたいと考えています。

写真左:トルコ大地震の際に現地で購入した新聞。見出しには「(がれきの下に)声がある、(被災地に)国はいない」と書いてある

写真右:トルコ労働者党によるアンカラでの支援物資積み込みの様子(法島さん撮影)

また、今までの研究において個人的に印象に残っているのは2023年2月、現地調査の際にトルコ・シリア大地震に遭遇したときです。私がいた場所は全く揺れなかったのですが、新聞やテレビ報道、街の雰囲気などでトルコ社会が目の前で動きつつあるのを感じました。こうした現地でのいろいろな体験や人との関わりが研究する上での大きな原動力になりました。これからも、研究者として、そして1人の人間として、日々変わりゆくトルコとクルドの姿を見つめ、向き合っていきたいと思っています。

そして、ゆくゆくは、トルコ研究とクルド研究の双方をつなぎ、世界に向けて研究成果を発信する研究者となりたいです。また、私の研究テーマは日本語ではなかなか全貌を知ることが難しい分野だと思っています。なので、まだまだ先は長そうですが、いつかこうした研究成果を社会に向けて発信する本も書いてみたいと思っています。

第878回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

社会科学部 4年 堤 壮太郎

【プロフィール】

取材中の写真

埼玉県出身。川越高等学校卒業。趣味は古書店巡りや積読を増やす事。トルコでは政党のポスターを撮影したり、街角の猫と触れ合ったりしている。