5月に入り、インターンシップについて調べたり、参加を検討したりする早大生も多いはず。政治経済学部の石井颯太さんは、早稲田大学で提供する提携プログラムを通じて、国際機関の一つである米州開発銀行のインターンシップを経験。多様なバックグラウンドを持つスタッフたちの中で大きく成長できたそう。今回、インターンシップに参加した経緯や実際の業務内容、またどのような学びがあったかを教えてもらいました。

厳しい組織でも信頼を得てチームワークを発揮できた

政治経済学部 5年 石井 颯太(いしい・そうた)

インターンシップ参加の経緯:国際的な金融インフラでのキャリアを模索

私は2024年2月1日から2カ月間、早稲田大学と米州開発銀行(Inter-American Development Bank Group, IDB)が提携し、実施しているインターンシップに参加しました。

私は2024年2月1日から2カ月間、早稲田大学と米州開発銀行(Inter-American Development Bank Group, IDB)が提携し、実施しているインターンシップに参加しました。

旅行以外で海外経験がなかったのですが、20歳で日米学生会議(※1)の副実行委員長として、日米各30名の参加者を招いた会議を運営したことが転機となり、生まれ育った環境(特に国や地域)によって、価値観やコミュニケーションに対する考え方が根本的に異なると学びました。私自身の日本人としてのアイデンティティーを強く感じたと同時に、日本が「日本らしさ」を持ったまま、世界と対等以上に渡り合えるようにしたいという思いも強まりました。

さらに、学部で経済学を学んでいたこと、生活基盤を支える立場で働くのが性に合っていると感じたことから、金融インフラに関わる国際的な組織でのキャリアを模索するようになりました。その中で「開発銀行」の存在を知り、本インターンシップに参加することを決断。IDBのワシントンD.C.本部で、カリブ海地域を担当するエコノミストのチームに配属されました。

IDB、ワシントンD.C.本部の外観

(※1)日本最古の学生国際交流団体。日米の平和は太平洋の平和、太平洋の平和は世界の平和と考え、学生の相互理解から日米の平和を実現させることを目指しています。その理念への共感から参加を決意し、副実行委員長まで務めました。

インターンシップでの学び:周囲に与える印象の重要性

そもそも開発銀行は、先進国で資金調達を行い、途上国の開発プロジェクトに融資する組織。通常、途上国開発に投資するリスクが高く、先進国では民間資金が集まりにくいのですが、開発銀行がプロジェクトの進行管理やローン返済の確実性担保などの形で関わることで、資金提供者のリスクを軽減、資金調達を促進し、途上国の発展に寄与します。開発銀行は被支援国にとって重要な資金調達源であることも多く、私のチームにいたエコノミストたちの多くは現地に駐在し、頻繁に国家の上層部とミーティングをしていました。

チームメンバーと。後列右から2人目が熟練のボスであるDavid、前列左が私のタスク管理などをしてくれたKhamalで、この2人からは経済の考え方からプライベートの過ごし方まで多くを学びました

インターンシップを通じて最も印象に残ったのは「周囲からの自分の見え方を常に意識する必要性がある」ということ。日本の内資企業などと比べ、所属するスタッフのバックグラウンドが多様であり、またプロジェクト単位でさまざまな人と短期間で関わることが多いため、相手自身の基準を基に、第一印象で人間性や能力を判断されることが多いように感じました。

当初は、フレンドリーに接すればどうにかなるだろうと思っていましたが、その態度が幼い印象を与えたり、相手から話し掛けてもらう機会がかえって減ったりすることに気付き、すぐにやめました。それから、ボスのDavidの話し方を一部取り入れてみるなど、2カ月間試行錯誤を繰り返したことで職場になじみ、さまざまな仕事を任せてもらえるようになりましたが、コミュニケーション面ではもっと向上できたと思います。例えば、仕事ができる方は顔が広いために仕事が円滑に進む傾向があったので、インターンシップ期間がもう少し長ければ、組織内のネットワークをより広げてみたかったです。

インターンシップの主な業務は、プロジェクトの方針策定の前段階となる、マクロデータ(※2)分析や国債持続性に関するレポートの作成など。上長からさまざまな指示を受けながらチーム3人で業務を進める中で、求められている成果や業務の優先順位、相談すべきタイミングなどをつかみ、人種や年齢に関係なくチームワークは機能すると感じられたのはうれしい瞬間でした。ただ自分一人で業務を進めるには、より深い経済学の知識が必要だと感じることも多く、エコノミストの正規職員の採用要件の一つに、経済学の修士号以上(実際私が出会った方は全員博士号を持っていましたが)の保有が挙げられている理由を痛感しました。

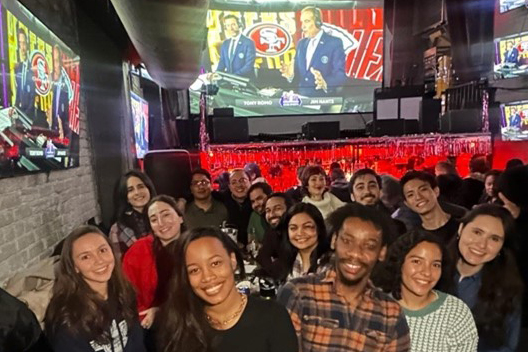

職場外では、身体的特徴などによって社会が分断されている印象を受けました。今回、ラテンアメリカやヨーロッパからのインターン生が20名ほどおり、プライベートでも一緒に食事や遊びに行っていたのですが、私たちほど多様性のある集団は珍しく、周囲の目を集めることもありました。ただここで言う分断は必ずしも敵対ではなく、同じ空間では表面上でしか交わらない状態に感じたのですが、日本で生まれ育った私にとっては新鮮なことでした。

大勢のインターン生とスーパーボウルを観戦。ハーフタイムショーを見ながら踊りだすメンバーもいました

(※2)統計調査によって得られた企業や家計の情報を集計したデータのこと。

後輩へのメッセージ:国際系のキャリア形成に興味がある人はチャレンジを!

国際機関での働き方を知るという意味で、本インターンシップは国際系のキャリアに関心がある方に広くお勧めです。特に経済に関心のある方は、エコノミストが花形になる珍しい業界の一つなので、是非エコノミストチームに応募してみてください。業務上必要な能力は、統計の知識と統計ソフト(RやSTATA)による分析スキル、WordやExcelを用いた文書作成能力、そして英語です。

また、持っていると望ましい能力はスペイン語です。そう感じた理由は、IDBの支援対象が中南米やカリブ海諸国のため、ラテンアメリカ出身のスタッフが圧倒的に多く、ミーティング外ではスペイン語が用いられる場面が多かったため。私は当初何も分からず苦労しましたが、遊びに行ったときに「これはスペイン語で何と言うの?」などとよく聞くようにして、少しずつ知識を増やしていきました。

IDBは優秀な人材が世界中から集まり、更なるキャリアアップを目指して一人一人が努力し続ける環境です。そんな場所で、周りを観察したり教えてもらったりして得たスキルを、自分で試して身に付けていくという貴重な経験ができた2カ月でした。コストや手続きの煩雑さなど阻害要因はあるかもしれませんが、必ずキャリアの、また人間としての成長に寄与するものと実感しています。ぜひチャレンジしてみてください。応援しています。

インターンシップ修了セッション後の記念撮影!

国際機関でのインターンシップに関心がある学生の皆さんへ

早稲田大学では大学包括協定を締結している機関などと連携し、国際協力機関・海外でのインターンシップなどに興味のある方向けに、さまざまなプログラムやイベントを実施しています。中には、国内からでも参加できる国際機関インターンシップも。詳細はこちらから。

キャリアセンター主催イベントについて

キャリアセンターでは、26卒向けイベントとして「夏のインターンシップ 関連講座&フェア」を実施予定! 自身の目的に応じ、奮って参加してください。

- 夏のインターンシップフェア

2024年5月14日(火)~17日(金) ※対面開催 - インターンシップ関連講座(就活準備講座シリーズ)

2024年5月~6月 ※複数回開催