『大隈重信演説談話集』早稲田大学編(岩波書店、2016年)の巻末に付された「大隈重信略年表」を見ると、「1877年(明治10)12月4日、(大隈重信)征討費総理事務局長官となる。西南戦争後の財政処理にあたる」とあり、翌年「5月16日、地租改正事務局総裁となる。大久保利通の後任として地租改正事業を推進する」とある。この2年間で木戸孝允、西郷隆盛そして大久保利通が相次いで歴史の舞台から退いたのだ。明治維新はここに終わったとみなす歴史家もいる。そして西南戦争から今日に至るまで日本において内戦はない。

1882年(明治15)東京専門学校が開校したとき、国内に戦争がないという意味で日本は平和だった。だがその後、日本は日清戦争(1894~95年)、日露戦争(1904~05年)そして第一次世界大戦(1914~18年)と対外戦争に突入する。第一次世界大戦が終結した翌年(大正8)の4月14日、大隈は「始業式訓示」を行う。その中で大隈は、大学令の公布によって東京専門学校が間もなく早稲田大学となるに違いないと述べ、さらに「競争は文化の母なり」、これからは平和的競争の時代、国際的な「理知の競争」「学術の競争」だと述べる。「学の独立」に平和は不可欠の条件だ。なお大隈が現実の世界情勢を踏まえながら「世界平和」の理想を希求し、その実現のための方途を模索したことは、上述の『演説談話集』第Ⅱ部「政治を語る・世界を語る」の「四 理想を掲げて―世界平和のために」に収録された六つの演説が示す通りだが、ここでは触れない。

この「訓示」の翌年1920年(大正9)、早稲田大学の設立が認可され、その2年後に大隈は83歳で死去する―人間の寿命は125歳と言っていたけれども。だから大隈は第二次世界大戦(1939~45年)の悲劇を知らない。大戦終結からまもなく80年、この間、日本は平和を享受してきた。早稲田大学も2032年には創立150周年を迎えようとしている。

戦争の記憶が遠ざかるとき、

戦争がまた

私たちに近づく。

そうでなければ良い。(石垣りん)

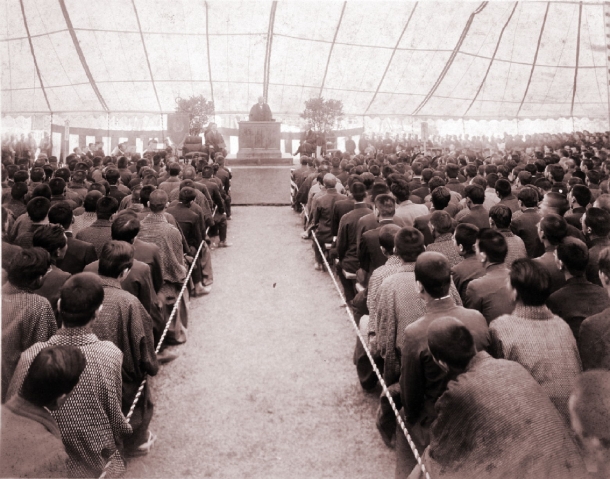

1920年(大正9)4月の始業式での大隈重信による訓示(早稲田大学歴史館所蔵)

早稲田大学学生部長 矢内 義顯

【プロフィール】やうち・よしあき。神田外語大学助教授、早稲田大学商学部助教授を経て、2002年から商学学術院教授。専門は11世紀の哲学者カンタベリーのアンセルムスを中心とした中世哲学、中世における諸宗教の対話に関する研究。訳書に『カンタベリーのアンセルムス-風景の中の肖像-』(R・W・サザーン、知泉書館、2015)、『アンセルムス著作集・書簡集』(平凡社、2023)など。