早稲田大学歴史館 非常勤嘱託 ママトクロヴァ・ニルファル

戦前の日本において、原則として女性が旧制高等学校や大学へ入学することは認められていなかった。早稲田大学の場合は、1921年から聴講生として、1939年からは正規の学生として女性の入学を許可している。女性の入学の経緯については過去の記事で確認することができる。

『女学講義』発刊の背景

戦前の日本の学校教育制度は、男女別学が原則であり、男女で教育の理念、教育内容や修業年限も異なっていた。ところが、女性が通うことになっていた高等女学校は、学校数が不足し、年度によって違いはあったが、入学希望者の約半数が入学できない状況であった。

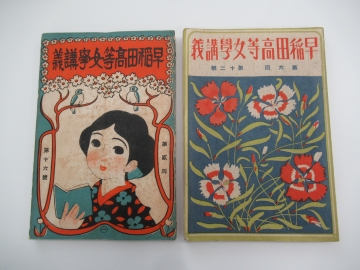

そこで早稲田大学は、高等女学校に入学できない女性を対象に、1922年4月より講義録(通信教育)として『早稲田高等女学講義』(以下、『女学講義』)を発刊し、中等教育程度の学習課程を提供した。「女学講義発行の趣旨」は、「今や特に、女子に対しての一般教育を促進し、その徹底的実現をはかろうと企てました。(中略)家庭の事情と土地の状況とによつて、高等女学校へ入学することのできない少女たちは、この講義録によつて、確実に、愉快に、而(しか)も短時日の間に、通学生同様の学力を養ひ得る訳であります。(※) 」となっており、早稲田大学が女性に対する一般教育の普及を目指したことが分かる。

(※)『早稲田高等女学講義』第6回第1号(1924年10月発行)より引用

なお、早稲田大学は、それ以前の1886年より講義録を刊行して通信教育に力を入れており、『女学講義』は6番目の講義録として誕生したものである。早稲田大学の講義録については、過去の記事や展示図録などでも確認することができる。『女学講義』は、月に2回発行され、受講期間は1年半となっていた。講義録には「早稲田女学講義の歌」や「早稲田大学教旨」が掲載されるなど、早稲田大学への帰属意識も育てられるような内容となっていた。また、特典として、早稲田大学の図書館の利用も認められていた。

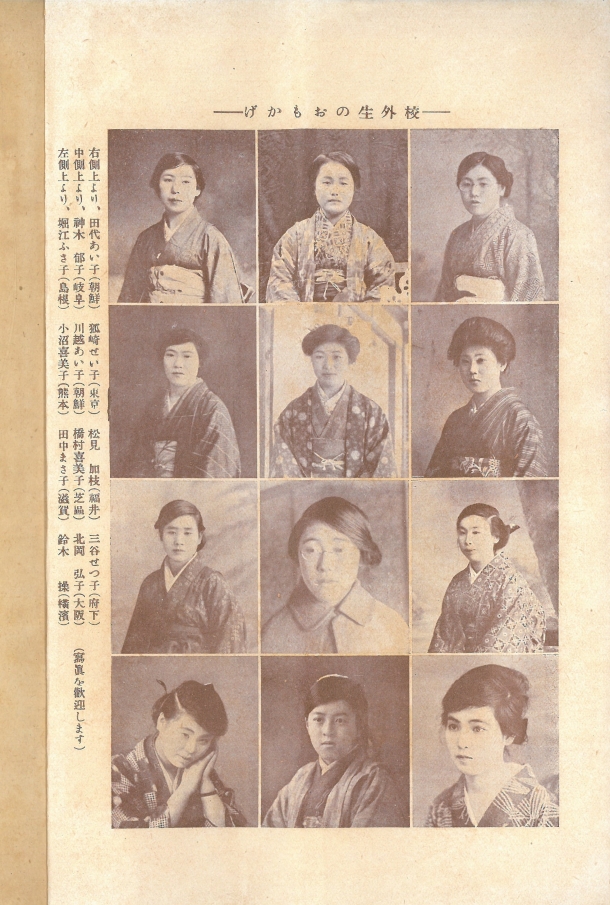

校外生証(学生証)の表面(左)と裏面(右)。講義録の受講者は校外生と呼ばれ、校外生証や記章が配付されていた

『女学講義』の内容

『女学講義』の科目は、修身、国語、英語、理科、地歴、算術、家政、美容、文芸など、高等女学校のカリキュラムに準拠したものであった。具体的には、国文典、作文、習字、英語、日本歴史、西洋史、東洋史、日本地理、外国地理、法律常識、音楽、科学、幾何学、鉱物学、算術、実用珠算、代数学、動物学、物理学、植物学、生理衛生、編物、育児看護、衣食住、家庭衛生、料理などの講義が断続的に掲載されていた。また、課外講演も実施され、幅広い知識の習得が目指された。講義の内容は、日本社会の変化や時代の要請に応じて変更されている。受講者数は、発行初年度より17,810名と多く、その後さらに増加をみせるが、これは全国の通常の高等女学校入学者数の累計に対して1割近い数字であった。

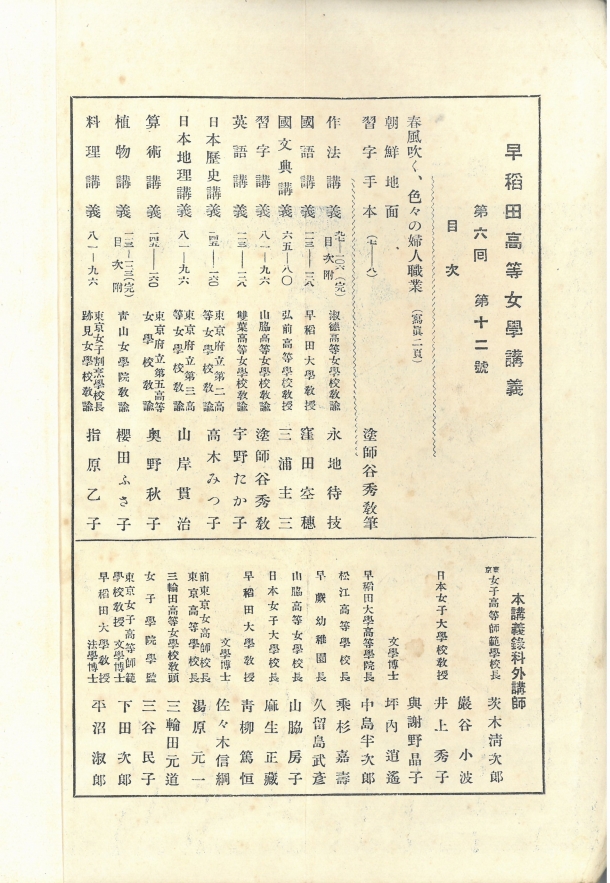

『女学講義』の目次。講義は、公私立の高等女学校の校長や教諭などが主に担当していたが、早稲田大学教授の窪田空穂や、青山女学院、女子美術学校(現在の女子美術大学)などの教諭が担当していることも確認できる。「科外講師」として、早稲田大学教授の坪内逍遥や平沼淑郎、青柳篤恒、早稲田大学高等学院長の中島半次郎、日本女子大学校長の麻生正蔵や井上秀子、東京女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)校長の下田次郎、歌人の与謝野晶子など、著名人が名を連ねていた

副読本『女学の友』

本講義録の副読本として『女学の友』が発行されていた。そこには、学者の論説をはじめ、小説や訓話、校外生自作の俳句、作文、短歌、詩などが掲載されていた。受講者の質問に対する講師の解説や、進路、受験についての相談、「衛生問答」の欄では心身の悩み相談も載せられていた。また、修了生の受験記や、専門学校入学者検定試験、小学校教員検定試験の案内など、進路に役立つ記事も豊富であった。早稲田大学の校外教育部巡回講演会の案内が掲載されるなど、早稲田大学の校外教育を広く活用する仕組みとなっていた。

修了後の進路

全課程を修了し、卒業試験に合格した者には卒業証書が授与された。卒業試験は、年に2回実施され、修了してから3年以内に合格しなければならなかった。さらに、「最良なる卒業生」には早稲田大学聴講生への受験資格が付与されていた。一方、卒業試験を受けず、修了証書のみ希望した者もいた。

講義録の卒業生が目指した資格として、専門学校入学者検定試験があった。これに合格すれば、高等女学校卒業と同等の資格が取得できた。つまり、この試験に合格することで、女子高等師範学校や女子専門学校へ進学する道が開かれていた。女子専門学校へ進学した者も少数ながらいたが、小学校教員検定試験を経て小学校の教員になった者が多かった。それが、就職への近道でもあったのだろう。しかしながら、本講義録を修了し、卒業試験に合格することは容易ではなく、途中で辞めてしまった受講者も多かった。専門学校入学者検定試験に合格することはより難しく、何年もかけてようやく合格を手に入れる者もいた。早稲田大学への入学はさらに狭き門であったことは否定できない。

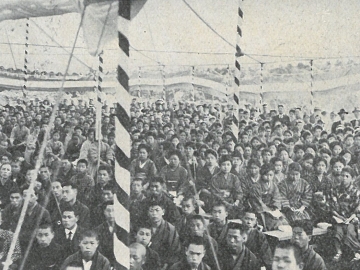

1924年10月発行の『女学講義』掲載写真。「校外生の大会」が行われた際には、『女学講義』の受講者も全国から大学に集合し、1924年1月25日発行の『早稲田大学新聞』は百余名の女性が集まったと伝えている

講義録の発刊は、太平洋戦争末期に中断した時期もあったが、1946年に再開した。その後は、早稲田大学出版部が1956年に通信講義録の購読者募集を停止するまで続いた。

このように、早稲田大学は、戦前において多くの女性に中等教育の学習機会を提供したのであった。それによって、大学で学びたい女性も現れ、また資格を取得して就職した者もいた。女性の役割が主に家庭内に限定されていた時代に、『女学講義』の受講者は、中等教育を受ける機会を与えられただけでなく、教養を身に付け、多様な生き方を選ぶことができたといえよう。